Ⅲ 音と光について考えよう ー光の分解ー

1 光の色を見よう(いろいろな可視光線)

(1) 虹は何色?

(2) プリズムで虹を作ってみよう

(3) 光とは、光の色とは

(4) 分光器を作ろう

(5) 光の三原色と光の色の混ぜ合わせ

2 見えない光(赤外線と紫外線)

(1) 光と波長

(2) 赤外線の利用

(3) 紫外線の利用

「Ⅲ 音と光について考えよう」の3回目です。今回から光について学習していきます。まず、光とは何か?光にはなぜ色があるのか?光を分解するプリズムを利用したり、分光器を自作して観察し、光について学習していきます。

1 光の色を見よう(いろいろな可視光線)

「「虹」のような模様が見えるものとその発生場所を3つ以上探そう」が今回の課題でした。シャワー、霧吹き、スプリンクラー、クリスタルガラス、シャボン玉、CDやDVDの裏側、たまむし・モルフォチョウ、貝殻の内側など、私たちの身の回りには、雨上がりの空に見える本物の虹のほかにも、虹のような模様が見えることがあります。

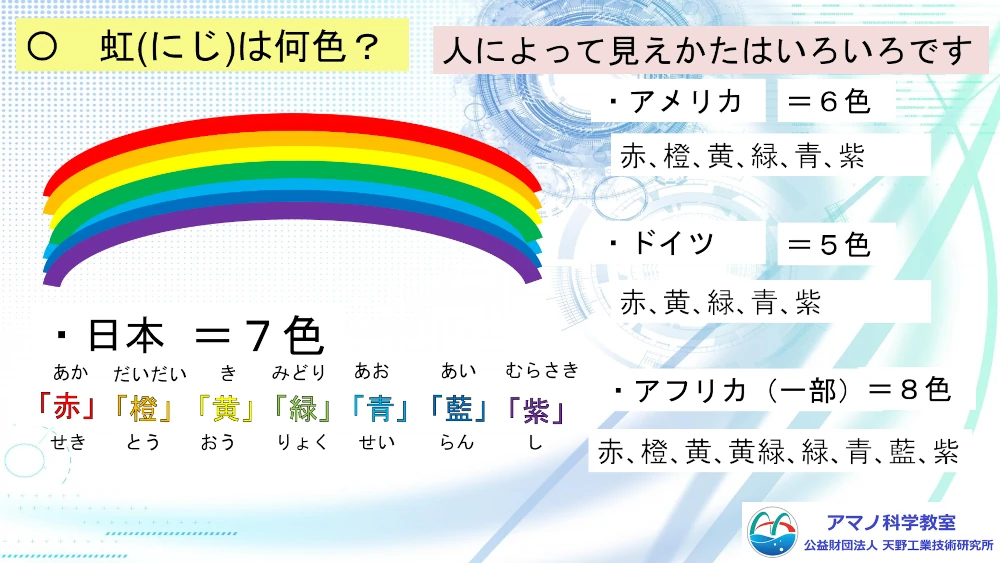

(1) 虹、虹は何色?

虹は日本では赤、橙。黄、緑、青、藍、紫の7色とされていますが、これも国によって捉え方は違いうようで、アメリカは6色、ドイツは5色、アフリカの一部では黄緑が加わって8色。見え方は人それぞれ違うということですね。

(2) プリズムで虹を作ってみよう

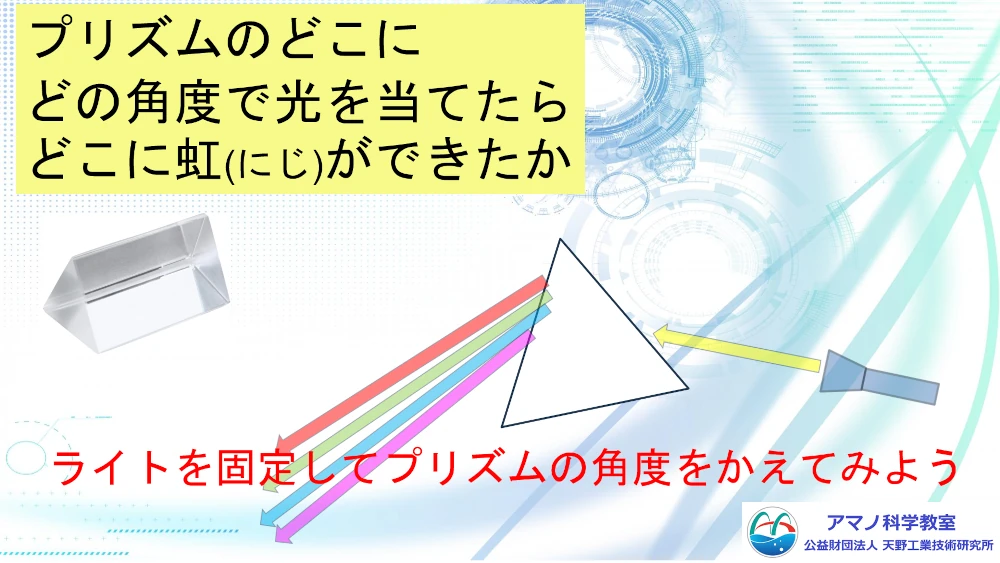

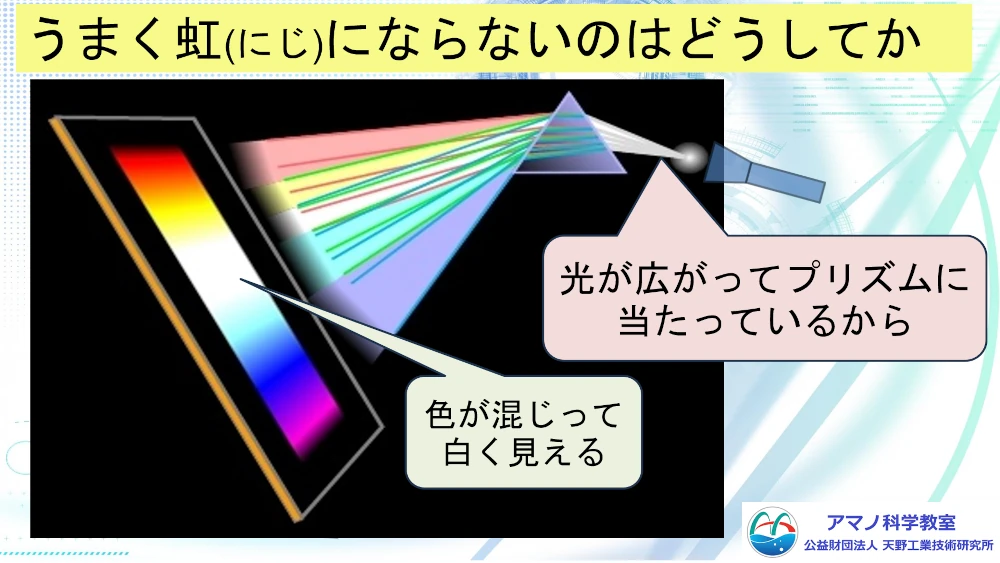

プリズムというガラスでできた三角柱に太陽の光をあてると虹を作ることができます。太陽光をどの方向から当てるかによって、虹のできる位置が変わります。窓際で太陽光をプリズムに当てて虹を作ってみました。

プリズムに対して太陽光の入る方向と虹が出る方向がなかなかつかめませんでしたが、壁や手元の紙に虹をつくることができました。太陽光に変えてLEDライトをつかってみました。ライトの明かりは広がっていくため、なかなかきれいな虹にならないことがわかりました。

(3) 光とは、光の色とは

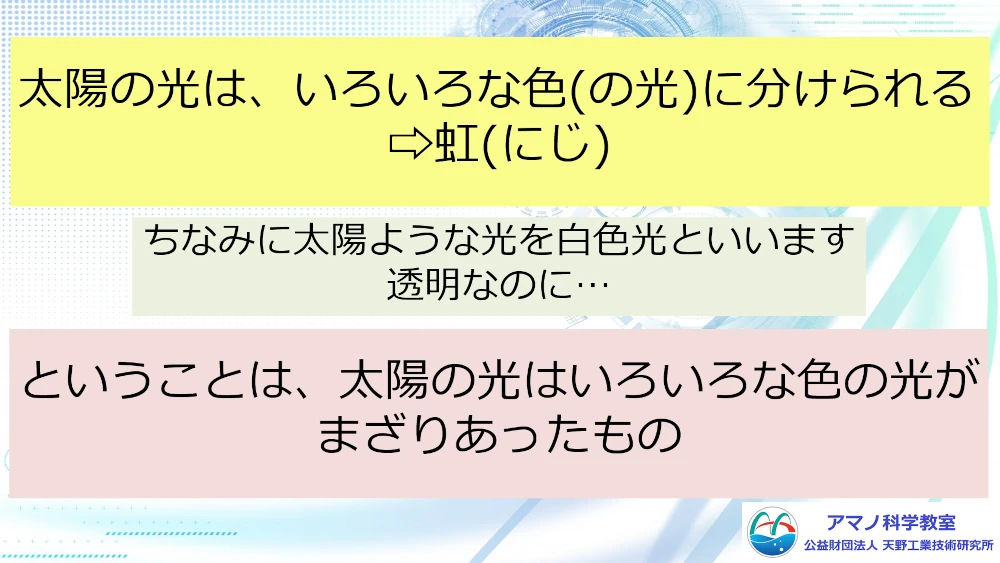

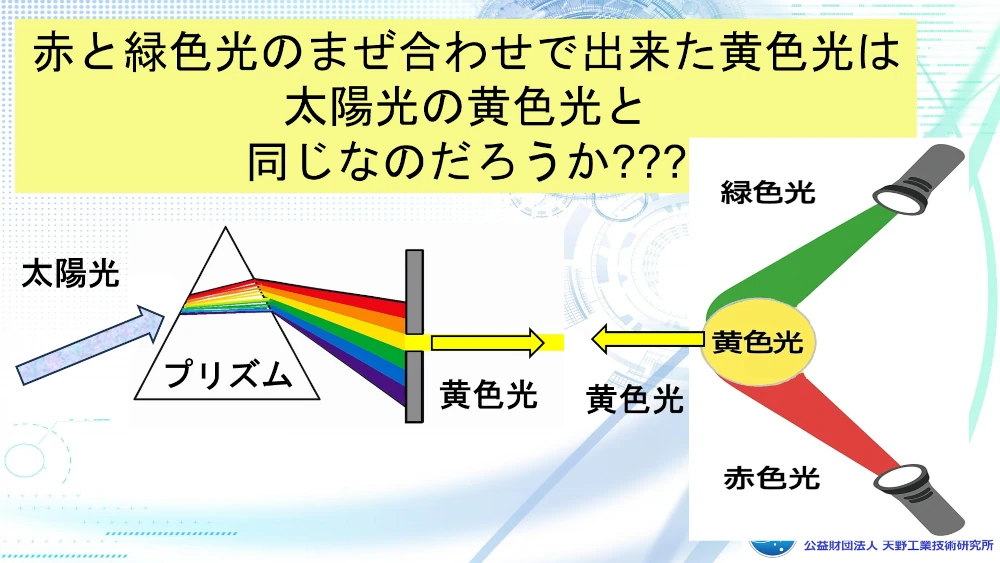

プリズムは光をその成分に分けてくれます。太陽光をプリズムに当てると虹ができるということは、太陽の光はいくつもの色の光でできているということです。では光とは何でしょうか?

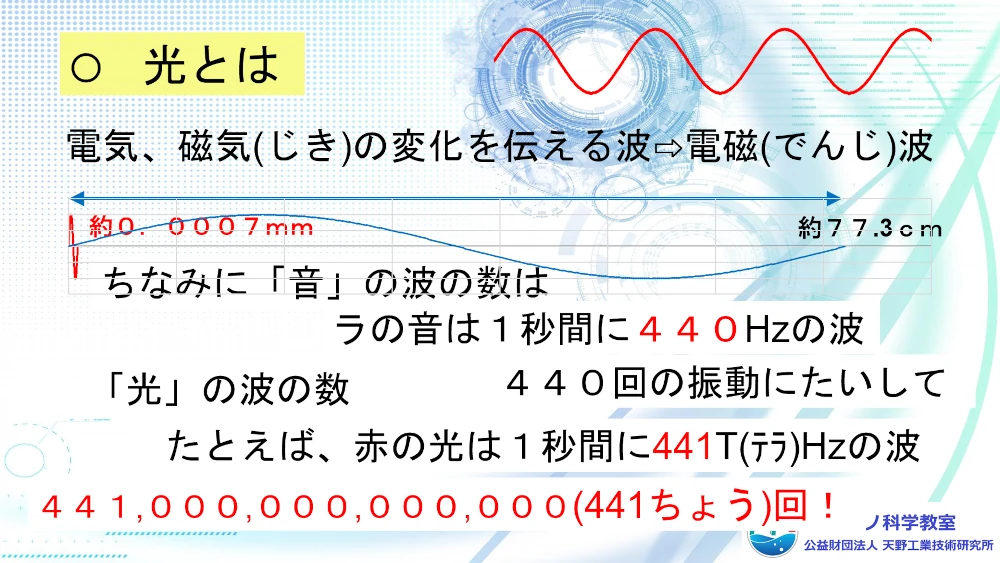

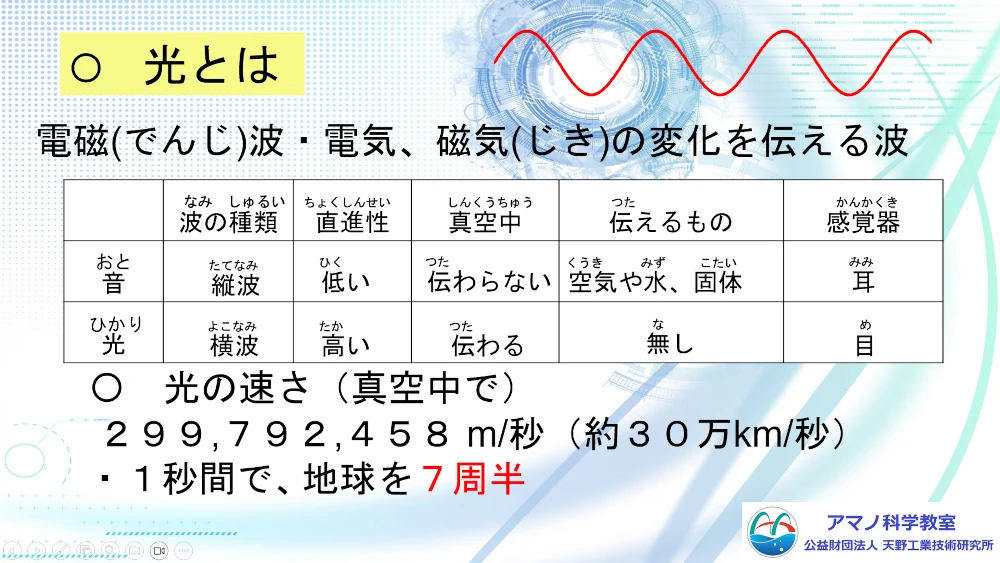

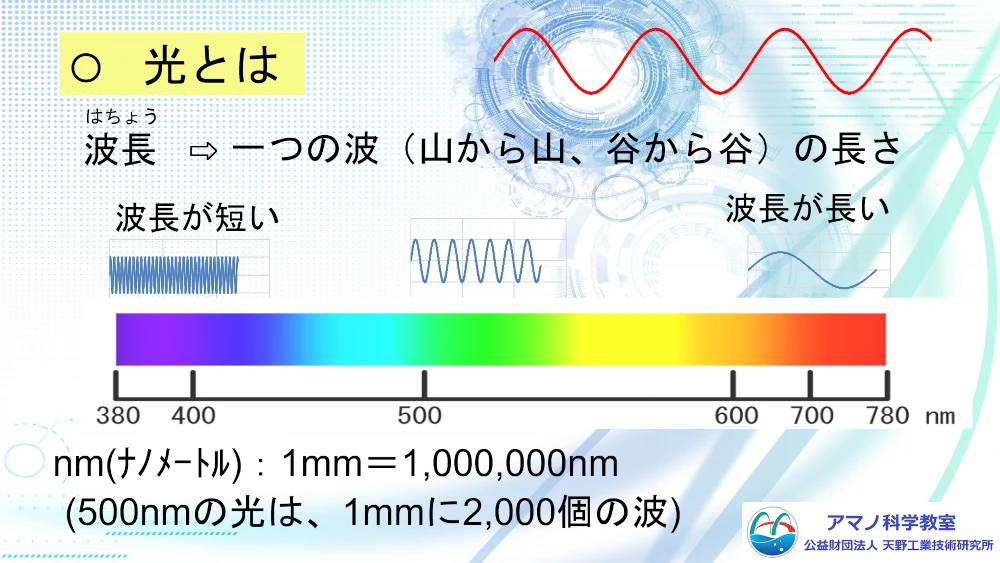

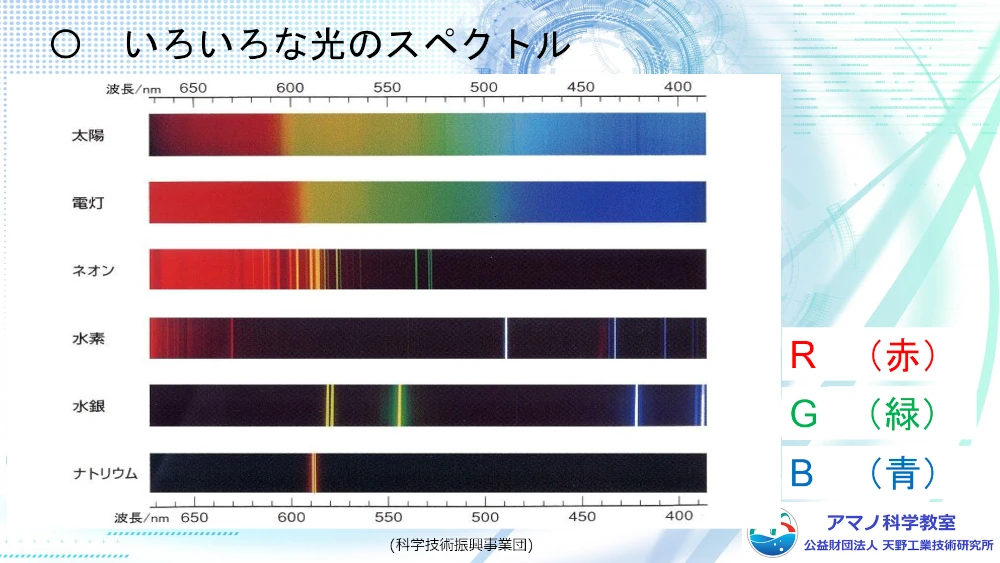

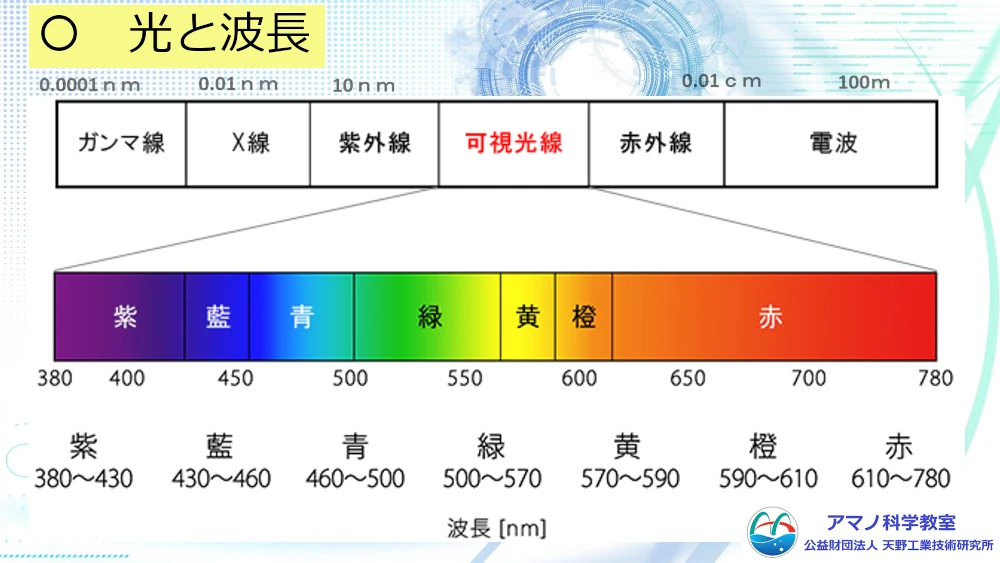

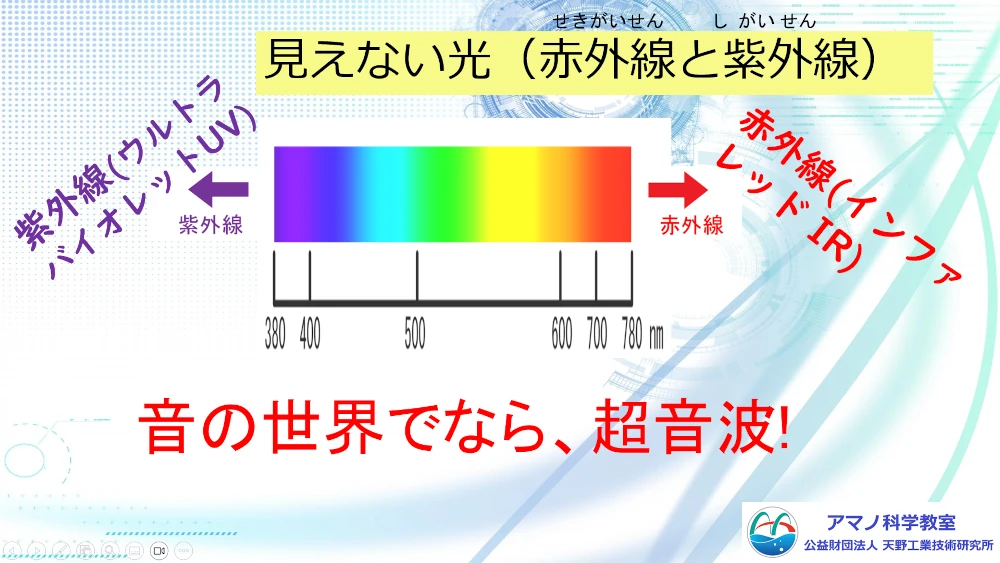

光は音と同様に波の性質を持っています。音は疎密波、つまりたて波でしたが、光は横波です。しかも、何もないところでも伝播し、その速さは1秒間で地球のまわりを7.5周回るスピードです。波の山から山までの長さ、つまり1つの波の長さを波長といいますが、この波長の長短によって光の見え方が変わります。音の場合だと聞こえ方、つまり音の高低になりますが、光だと見える色が異なります。だいたい波長が400nm前後から750nm前後の波長の光は人間の目に見えるので可視光線と呼ばれます。これよりも短い波長や長い波長の光は目に見えません。赤い光(750nm付近)よりも波長が長い光は赤外線、紫の光(400nm付近)よりも波長が短い光は紫外線と呼ばれています。

(4) 分光器を作ろう

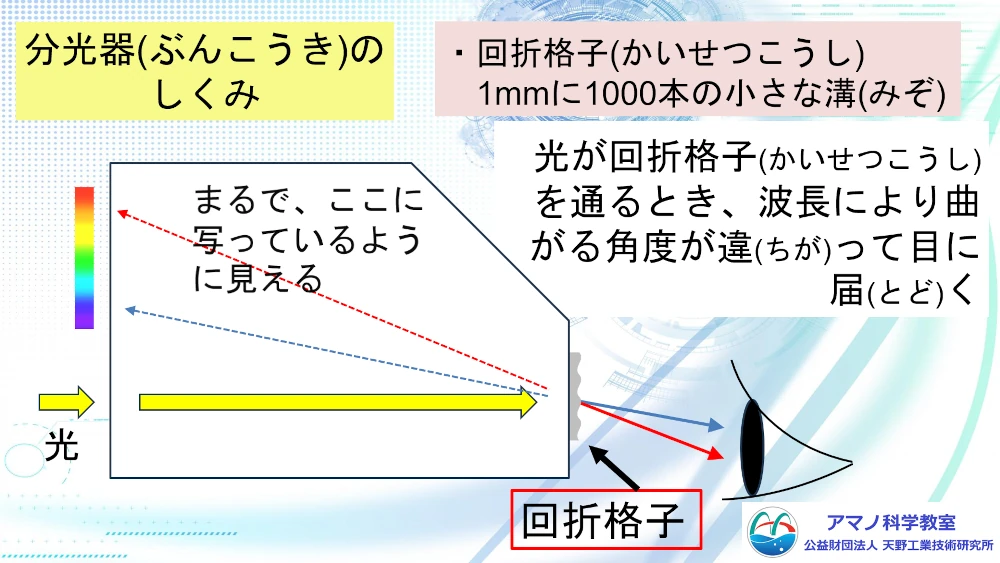

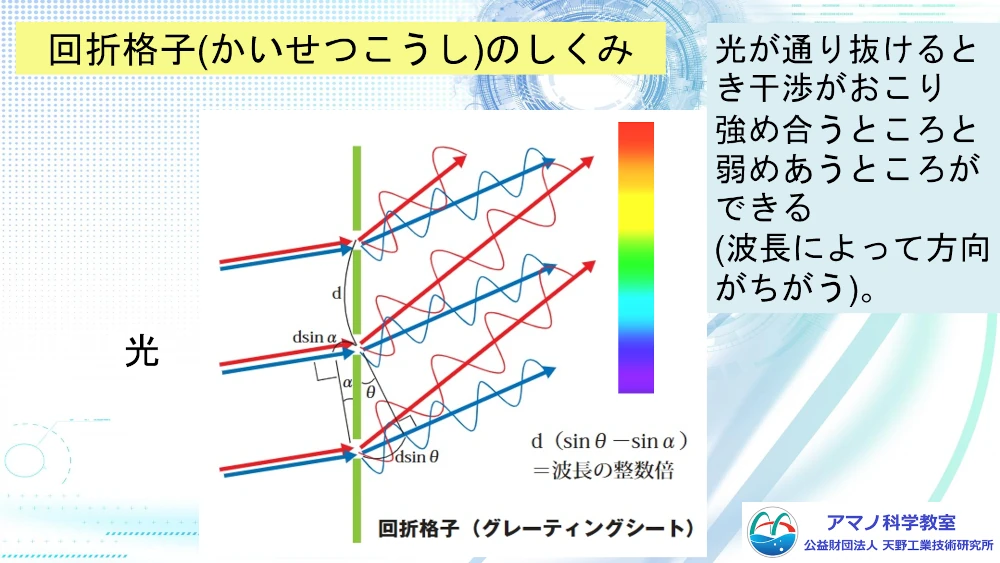

プリズムと同じように(原理は違いますが)、光をその成分に分けてくれる装置に「分光器」とうものがあります。分光器では、光が回折格子という非常にたくさんの溝を彫った透明な板に入射し、溝(スリット)によって回折という現象をおこして広がります。回折によって広がった光は、他のスリットで回折した光と干渉を起こします。干渉は、光が強め合ったり、弱め合ったりする現象で、この回折と干渉によって、入射した光は波長の違いにより分光されます。回折角は、赤い光(つまり波長の長い光)ほど大きくなり、紫の光(波長の短い光)ほど小さくなるため、回折格子を通過して、回折と干渉によって分光された光は、波長順に並んで虹のように見えます。

この、分光器を使うと、光がどういう成分で、つまり可視光線ならば何色でできているかが分かります。

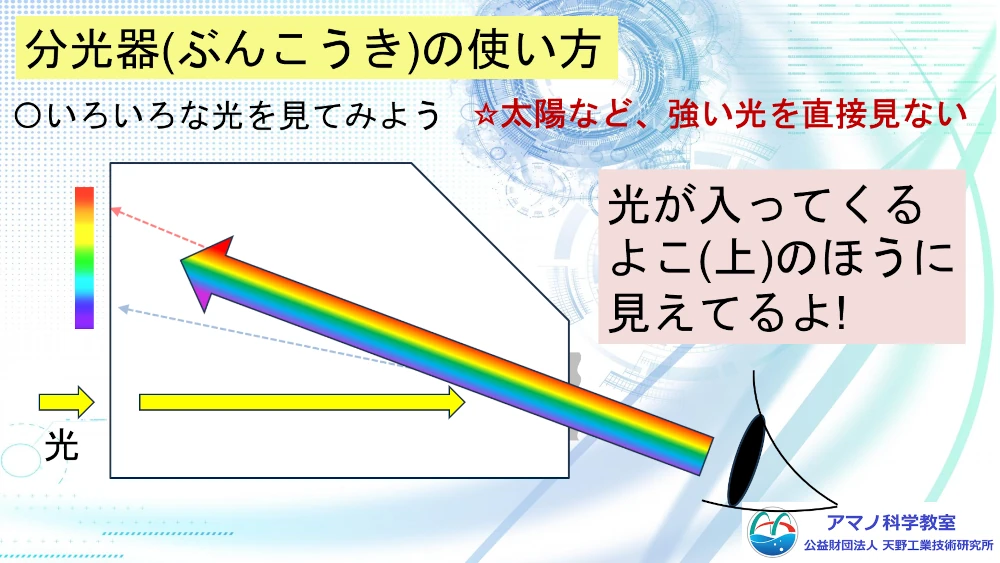

紙で箱をつくり、回折格子シート(1mm幅に1000本の溝)を取り付け分光器を自作しました。自作の分光器で電球や太陽光(直視してはいけません)、白色LEDなどを分光して何色の光からできているか調べました。

蛍光灯の灯りを観察しました。また、分光器を外に向けて、太陽を直視しないように気をつけて太陽の光を観察しました。

白熱灯も観察してみました。それぞれに分光された光の帯(スペクトル)が違います。

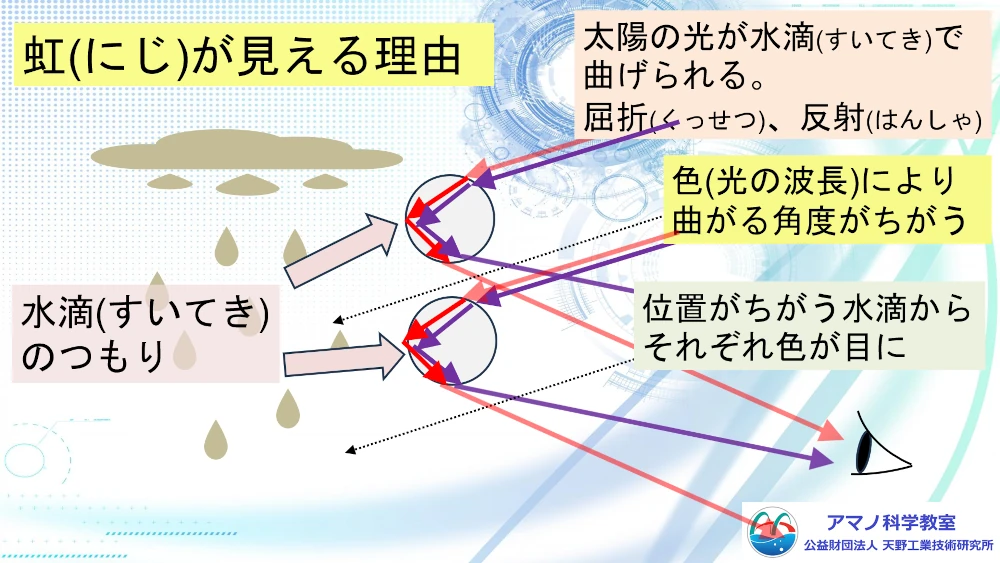

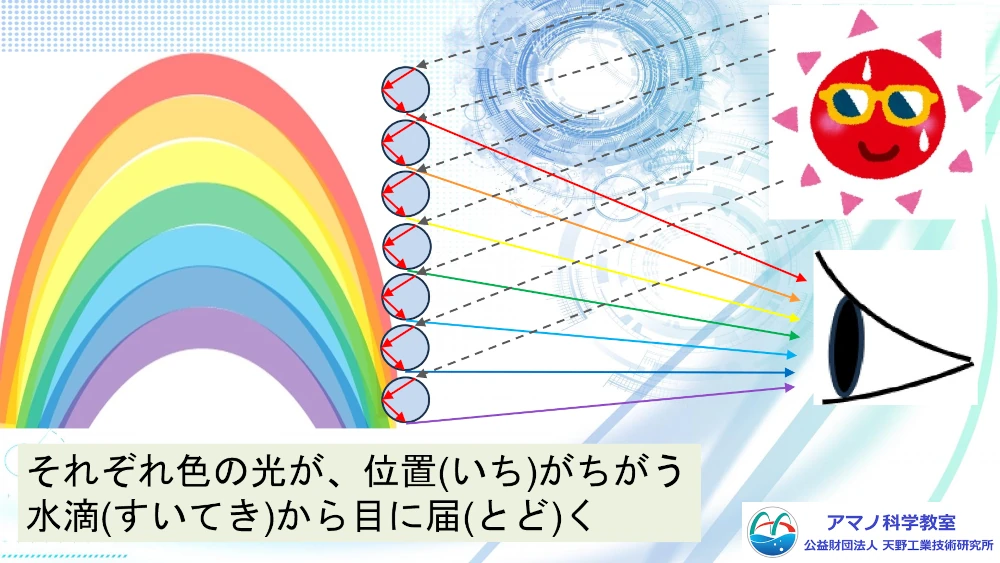

空の虹が七色に分かれて見えるのは、回折格子の仕組みとは違います。虹は雨上がりや、ホースを使って水まきをした時などに見られます。これは空気中にたくさんの水滴が浮遊していることによって引き起こされる現象です。

光が水滴に入射すると屈折と分散がおこります。つまり、水滴に入射した光は内部で曲がりますが波長が長いと屈折角は大きく、波長が短いと小さくなります。そして、屈折・分散された光が水滴内で反射して眼に届きます。これによって7色の虹が見られます。

(5) 光の三原色と光の色の混ぜ合わせ

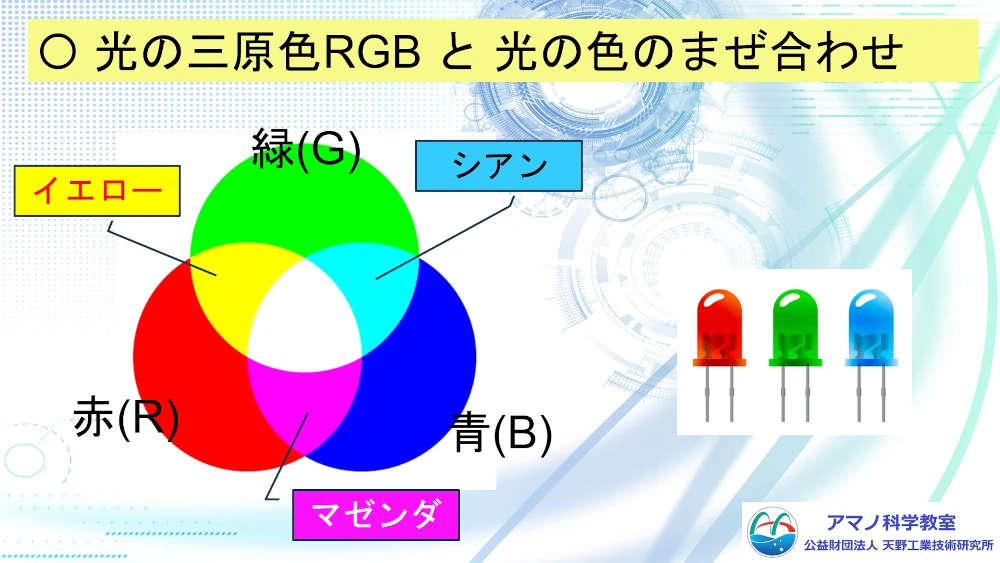

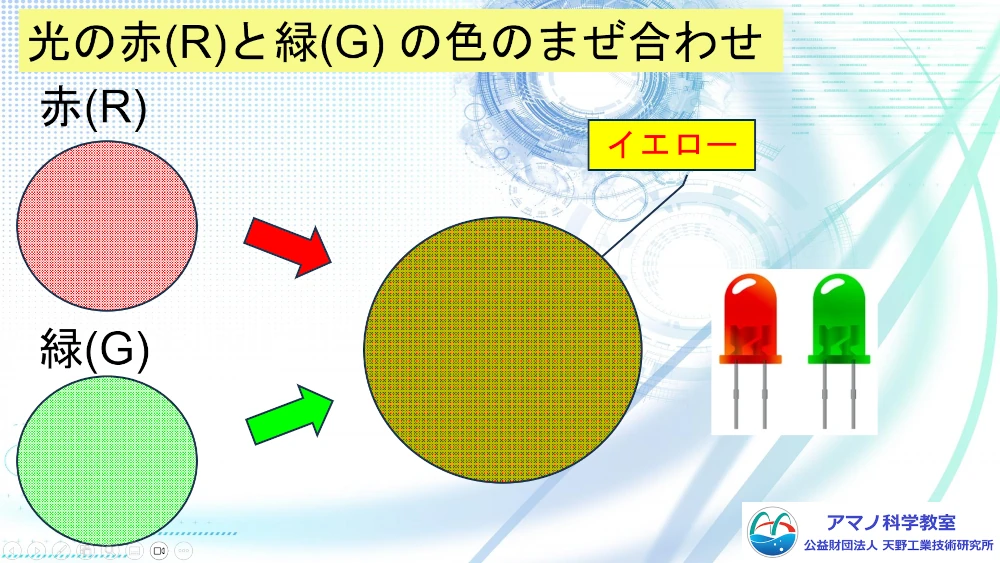

波長の違いによって人間は色を感じるということを学習しました。そこで光の色の混ぜ合わせについて学びます。光は赤(R)、緑(G)、青(B)の三色を使って、白も含めてほぼすべての色を作ることができます。これを混色といいます。ディスプレなどはこのRGBによって色を表示しています。

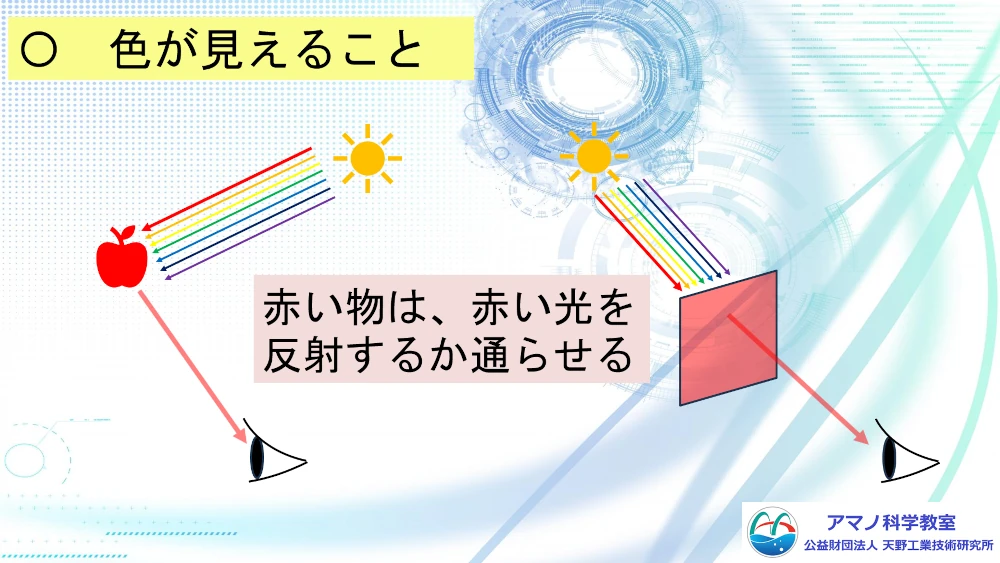

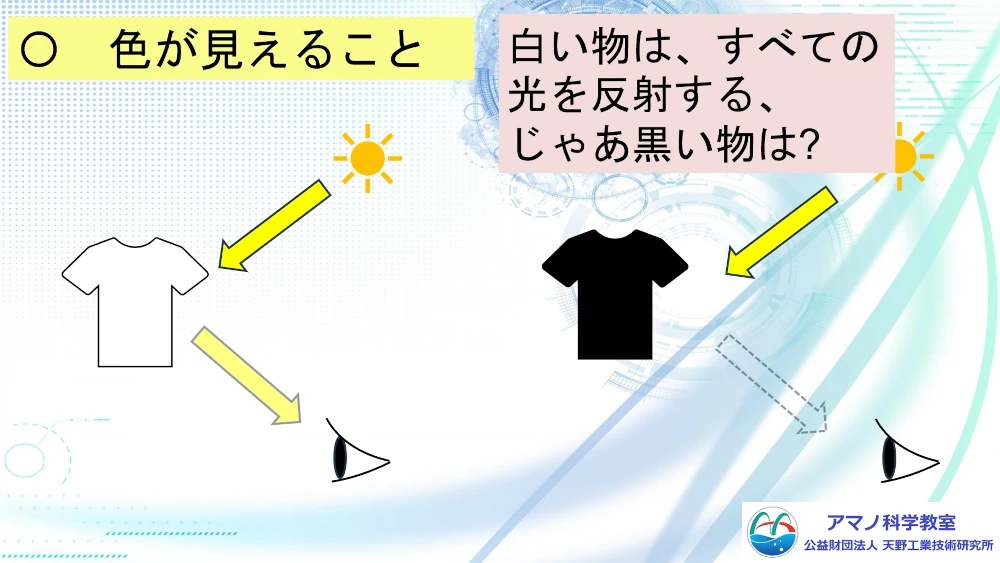

400nmくらいから750nmくらいの範囲の波長の光を、色として人間は感じることができます。色がついて見えるのは、物体が出した光が直接目にとどいているか、物体にあたった光が反射して目に届いているかどちらかです。

同じ黄色でも太陽光を分光した黄色とディスプレ画面の黄色は違っています。太陽光の黄色は単色ですが、ディスプレイの黄色は赤と緑からできています。

本当に、白色を赤(R)、G(緑)、青(B)で作れるか、実験しました。3つの色が上手く重なると白くなります。

青色LEDを作るのは難しいとされてきましたが、2014年にノーベル賞を受賞した赤﨑勇氏、天野 浩氏、中村修二氏の研究によって、高輝度青色LEDの実用化が可能となり、RGB3色のLEDが揃ったことで照明の置き換えが進み、ディスプレイや大容量光記憶技術への応用など幅広く活用されるようになりました。

2 見えない光(赤外線と紫外線)

可視光線について、プリズムや自作の分光器をつかって観察し、光と色について、学習してきました。次に、目に見えない光、赤外線と紫外線について学びます。

人間は、400nmくらいから750nmくらいの波長の範囲の光を感じることができ、これを可視光と呼ぶことを学びました。若干の個人差はあるものの、この可視光よりも長い波長の光も短い波長の光も人間は目で感じることができません。短い光は紫の外にあるので紫外線、長い光は赤の外にあるので赤外線と呼んで人間は見ることができません。

赤外線は熱線とも呼ばれ、人体も含めて物体にあたると熱になります。この性質を利用して、赤外線ストーブなどの暖房機器やオーブンなどの調理機器に使われたり、遠くに届く性質を利用してリモコンに使われたり、非接触式の温度計など、私たちの身近なところで使われています。

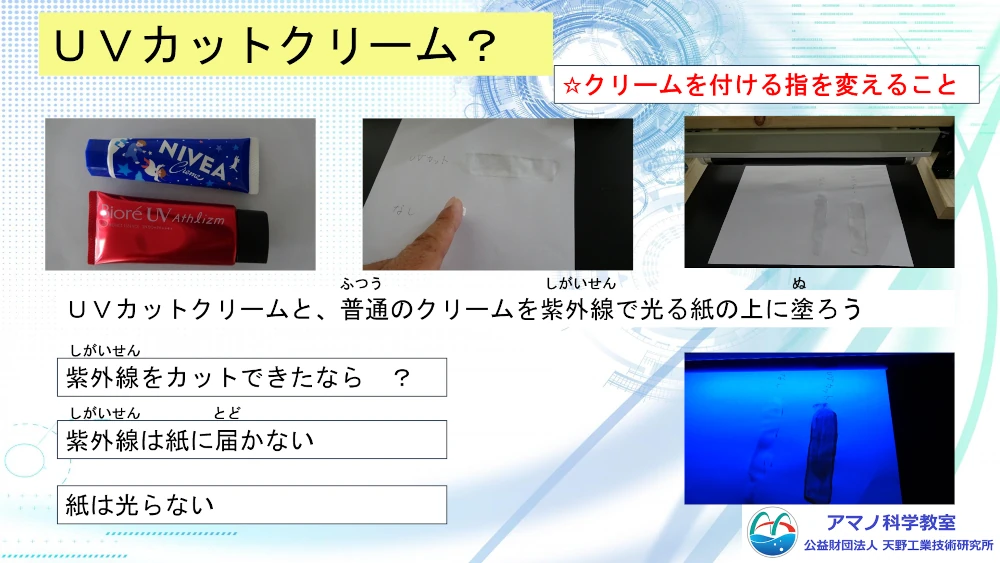

紫外線は、可視光線よりもエネルギーが大きく、日焼けの原因になります。長時間、強い直射日光を受けると目を傷めたり、皮膚に水膨れを作るなどするため、紫外線を遮断するためのUVサングラスや日焼け止めなどが使われています。

また、人間は紫外線が見えませんが、昆虫によっては見ることができます。紫外線を出す蛍光灯やLEDが、虫を引き寄せる補虫灯や誘虫灯などに使われています。また殺菌灯として医療器具の殺菌などにも使われています。紫外線はエネルギーが大きく、色素によっては蛍光を誘導する場合もあります。

いろいろな物に紫外線をあてて蛍光を観察しました。まず、紙幣です。日本の紙幣には偽造防止のため通常は見えないけれど紫外線をあてると見えてくる印刷が施されています。次に、蛍光ペン、蛍光ラインマーカーです。紙に蛍光ペンで文字を書いて、紫外線をあててみました。

それから栄養ドリンク、栄養ドリンクに入っているビタミンB2(リボフラビン)は紫外線をあてると強い蛍光を発します。パインあめ。この飴には紅花由来の色素が使われていて、蛍光を発するようです。また、パイナップル果汁には微量のビタミンB2が入っていてこれも蛍光の要因のようです。

さらに、お酒を割ったりするのに使うトニックウォーター。これには、キニーネという苦み成分が微量に添加されていてこれが蛍光を発するようです。ただ、日本製のトニックウォーターはキニーネを使っていないものが多く、類似の苦み成分による弱い蛍光が観察されるようです。調てみると、渡地たちの身の回りには蛍光を発するものがたくさんあります。

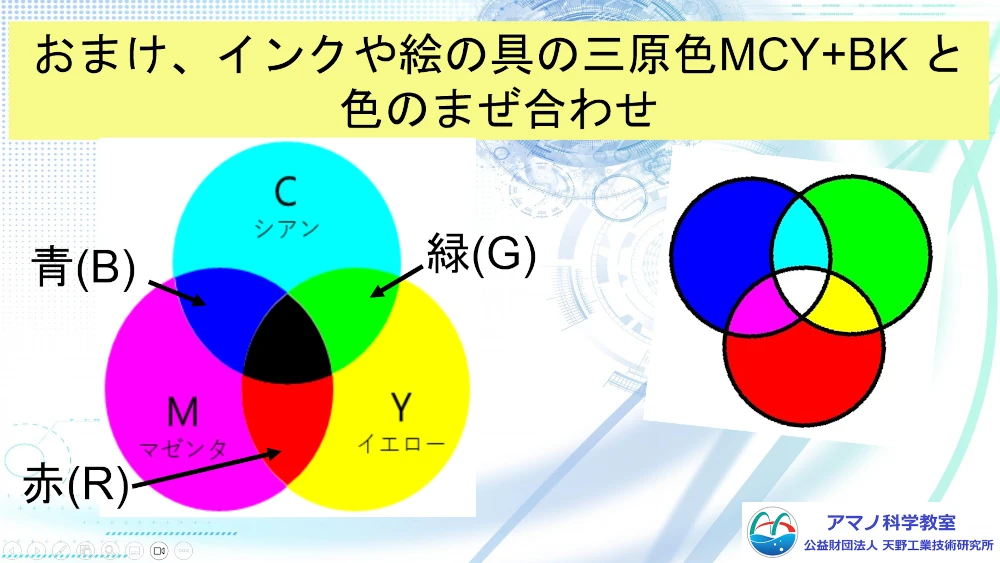

さて、最後に学習したのは、色材の三原色です。最初に光の三原色、赤(R)、緑(G)、青(B)の三色で色々な色の光を作ることができることを学習しました。ディスプレイなどはこの三原色をつかって表示しています。一方、色が見えるのは、物体自体が光っている場合だけでなく、光が物体にあたって反射した光が目に入ることで色を感じる場合もあります。

この場合、特定の波長の光が物体によって吸収されて、残りの光が反射して眼に入ってきます。このため、色を混ぜるほど、光の吸収量が多くなり、色は暗くなっていきます。これを減法混色といい、シアン、マゼンタ、イエローの三色があれば様々な色をつくることができるので色材の三原色と呼ばれています。混ぜるほど暗くなるので白色を作ることはできないことになります。

今回は、光についていくつもの観察や実験、製作をとおして学習を進めてきました。光がなければ私たちは何も見ることができません。身近でとても重要な光の一端を知ることができました。次回はさらに光の性質について学習していきます。