Ⅲ 音と光について考えよう ー音を知るー

1 音を見る

(1) ダンシングスネーク(ウナギのダンス)

(2) オシロスコープ

(3) クント管

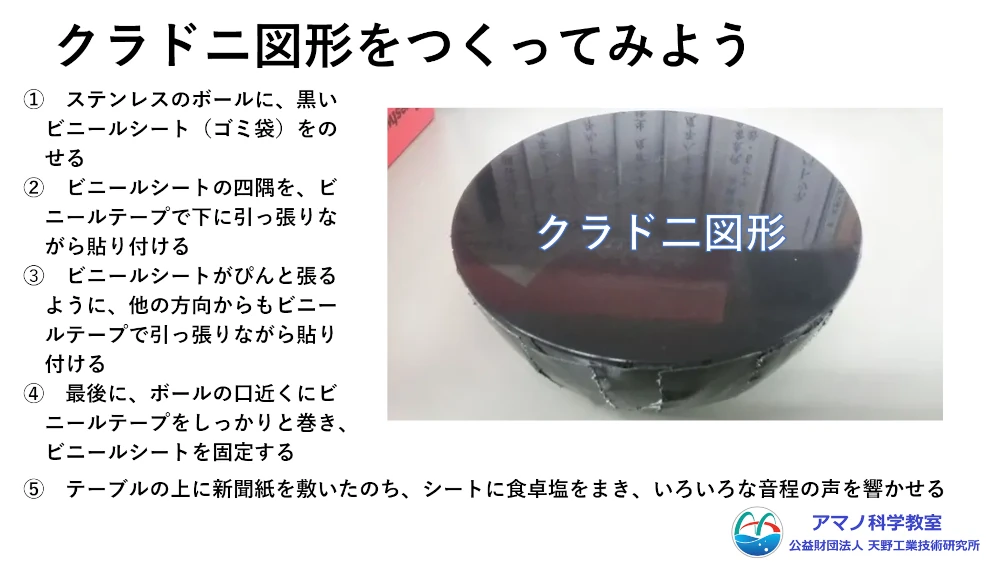

(4) クラドニ図形

2 音を作る

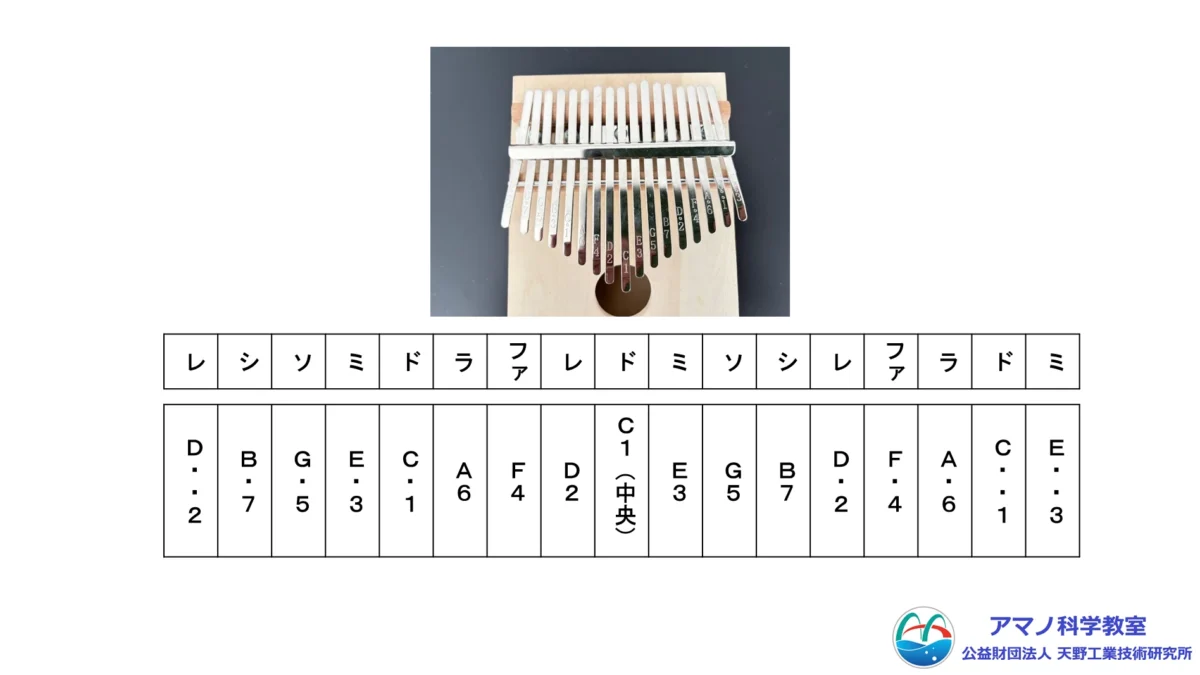

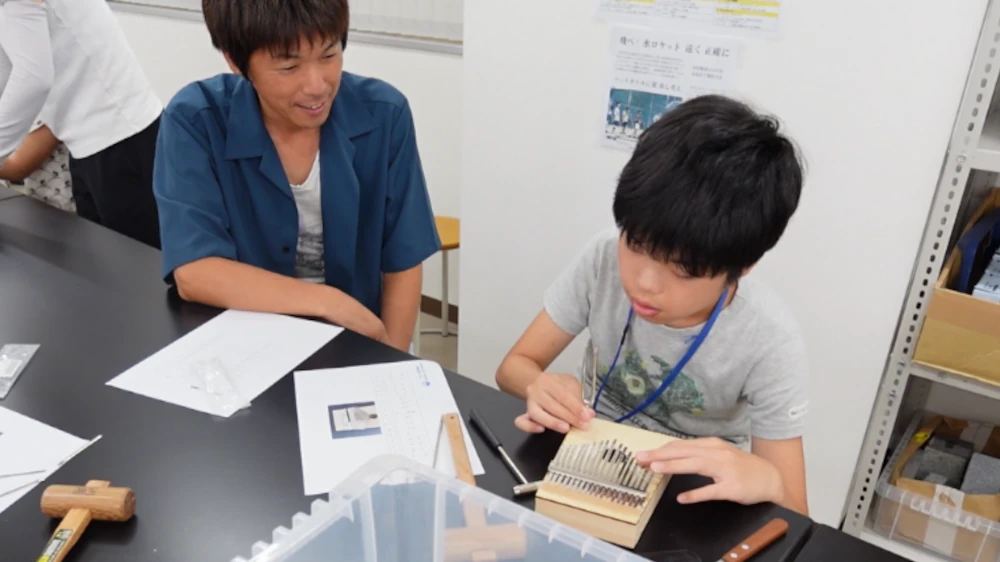

(1) カリンバ

(2) ストロー笛、手作りカズー

「Ⅲ 音と光について考えよう」の2回目です。前回、音の基本的な性質について、いろいろな実験を行いながら学習しました。音は身近な物理現象の一つです。音の正体が振動であることや反射、屈折、回折、干渉、ドップラー効果、共振(共鳴)などの不思議なふるまいをすることを一つ一つ確認しました。音の速度も測ってみました。

今回は、音を見る、音を作るに挑戦です。私たちの聞いている音は振動が空気を伝わって届いています。どうやって目に見えるようにするのでしょうか。

1 音を見る

「音を直接見ることはできませんが、どのような工夫をすれば見ることができるのか考えてみよう」が、今回の課題でした。砂や発泡スチロールの小さな粒などを使って音を見えるようにするという答えがたくさんありました。講座では、いろいろな方法で音を観察しました。

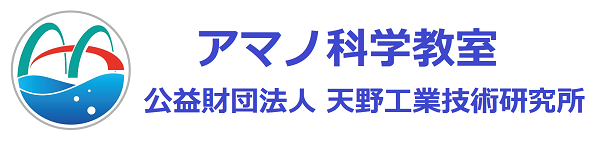

(1) ダンシングスネーク(ウナギのダンス)

まず、ダンシングスネーク(ウナギのダンス)です。紙コップの横に丸い穴をあけ、画用紙でメガホンを作って差し込めるようにします。モールを丸くまげて、ウナギの絵をつけます。

メガホンに向かって声を出すと、その振動でモールで作ったうなぎ(ヘビ?)が動き出します。

声の音程と紙コップの振動数、モールうなぎの形がうまく合うと、びっくりするようなスピードでうなぎが回ったり、滑るように動いたりします。みんな、声の高さを変えたり、モールを高くしたり低くしたり、試行錯誤です。

みんな、とっても上手にできて、うなぎのダンスの動きも見事でした。音を直接見ることはできないけれど、こうやって別のものの動きに変えると視覚で捉えることができますね。

(2) オシロスコープ

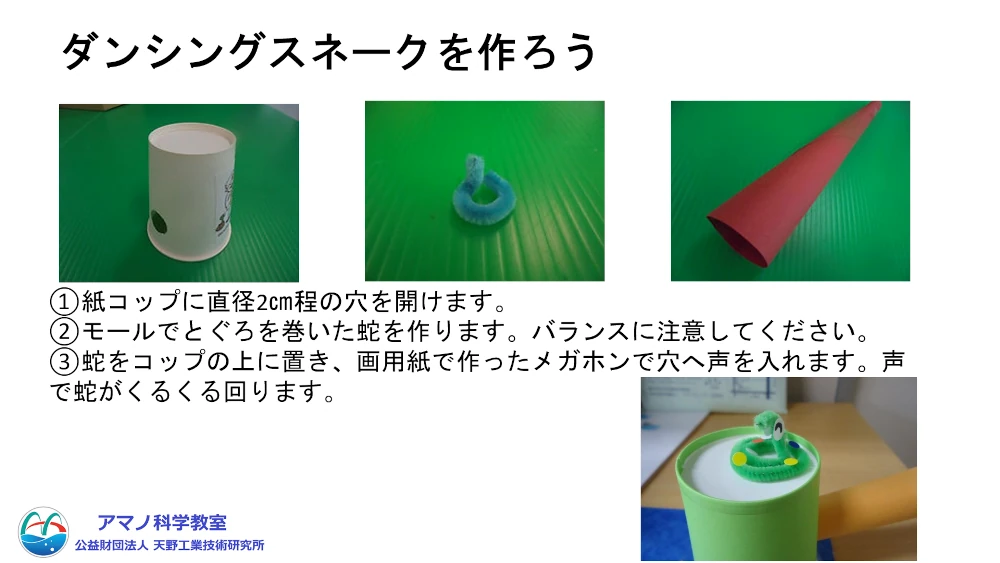

次に、Webに公開されているオシロスコープのページを使って、音を電気信号に変え、オシロスコープに波形として表示してみました。音の大きさは振動の振幅の大きさ、音の高さは振動の周波数つまり波長の長さによって変わります。

音には大きさと高さだけでなく、音色があります。これは、波形の違いで、ほとんどの音は単純な波ではなく、いくつかの波が合成されてできています。波形の違いが音色です。そこで、持ってきた楽器や自分の声をマイクで拾ってオシロスコープに表示してみました。どんな波形になるかな。

ウクレレのような弦楽器は結構きれいな正弦波に近い音が出ました。たて笛、よこ笛、鍵盤ハーモニカ、ホイッスル、いろいろな楽器の波形を観察しました。

声の波形も色々です。こうしてオシロスコープで表示すると直感的に違いが分かります。音色はいくつもの周波数の音が組み合わされて、複雑な波形となることによって人間の脳が感じ取っているようです。

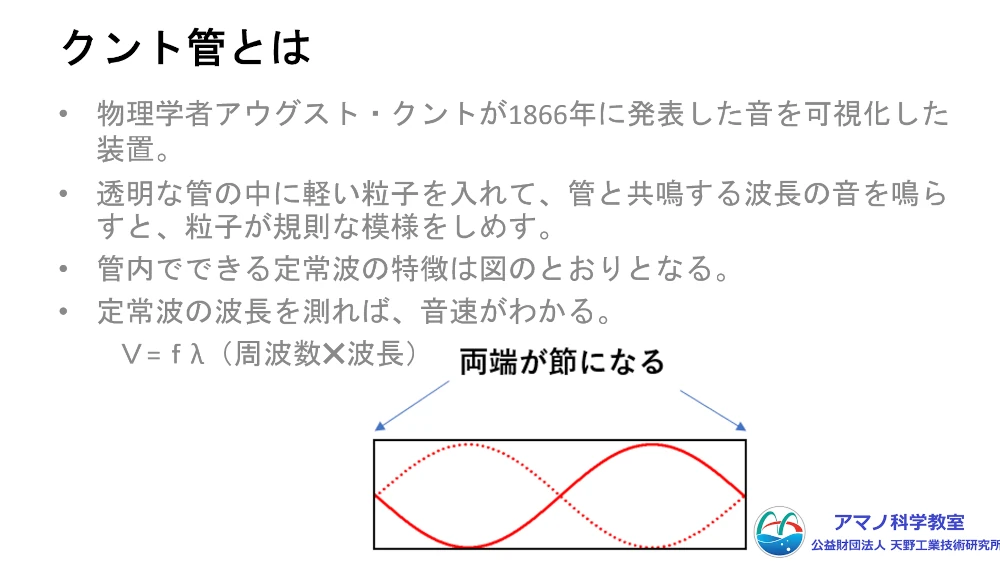

(3) クント管

次に、クント管の実験です。ドイツの物理学者アウグスト・クントが1866年に発表した音を可視化した装置、クント管を使って音を見てみました。

塩ビのホースの一端を閉じ、管の中に発泡スチロール細かなビーズを入れて、もう一端から中に向かって声を出します。声の振動数がうまく合うと気柱の中に定常波が発生します。

ビーズが振動し、定常波の形になります。

とってもきれいな波が見られます。ビニール管を曲げて自分で見ることもできます。

(4) クラドニ図形

次の音を見る実験は、クラドニ図形です。ボールにシートをピンと張って貼り付け、この上に例えば食塩をばらまき、音を当てます。すると不思議な幾何学模様が現れてきます。

ボールに張ったシートが音の振動で共振すると、定常波が生じます。この定常波の振動しない部分、いわゆる節の部分に食塩の粒が集まり対称形の不思議な模様ができます。これをクラドニ図形と呼びます。

うなぎのダンス、オシロスコープ、クント管、クラドニ図形、音が振動であることを利用して、いろいろな方法で音を観察してみました。それぞれの音の違いを、大きさや高さだけでなく、理解できました。身近にある道具や材料を使ってこんなに簡単に音を見ることができます。

2 音をつくる

今度は楽器を作って自分で音を作る(演奏する)ことに挑戦です。

カリンバという楽器があります。木の板で作った箱に17本の長さの違う金属のキーを取り付け、指ではじくことで音を奏でる楽器です。キーには音階が書かれています。まずキーを取り付け、組上がったらキーの長さを加減してチューニングです。

キーの取り付けは、結構力が必要ですが、みんな大人の協力も頂いて無事完成です。

チューニング用の音叉(Aの音)を使って、チューニングです。ギターと違ってチューニングはなかなか難しそうです。鳴らしてみました。まだチューニングが不十分ですがきれいな音が響きます。キーを長く出すと波長が長いので低い音が、短くすると波長が短くなって高い音が出ます。音は振動でしたね。

この他、ストローを使って作る笛や、カズーという楽器の作り方も知りました。ストロー笛は気柱共鳴を利用して音を出しています。ストローの長さを変えることでに音程を変えられます。また、カズーはアフリカ起源の楽器で、膜を振動させて音を出します。

2回に渡って音について学習してきました。たくさんの実験も行い、身近な音についてたくさんのことを学びました。楽器を鳴らすときも、この音の様々な性質を意識すると違った楽しみや演奏の仕方も考えられそうですね。次回から光の学習に移ります。