Ⅲ 音と光について考えよう ー音を知るー

1 音ってなに?

2 音の不思議なふるまい

反射、屈折、回折、干渉、ドップラー効果、共振(共鳴)

3 音の速さを測ろう

水ロケット競技大会が終わって最初の物理講座です。前回までは力について学習してきました。作用・反作用、流体力学について学び、その応用として水ロケットを遠くに、正確に発射することに挑戦しました。浜松湖北高校の先生・生徒の皆さんの御協力で有意義な時間を過ごすことができました。

今回の物理講座から、「音と光について考えよう」というテーマで、音や光の不思議を実験で確かめながら学習していきます。音の速さを測ろう..ってどうやるのかな?

1 音ってなに?

音は私たちにとって、とても身近な物理現象です。人の声、好きな音楽、物がこすれたりぶつかったり、風だって音がします。でもその正体は何でしょうか。音って何?から始めます。

音叉をたたいて鳴らしてから、水の中につけます。水面が波打って振動しているのが分かります。

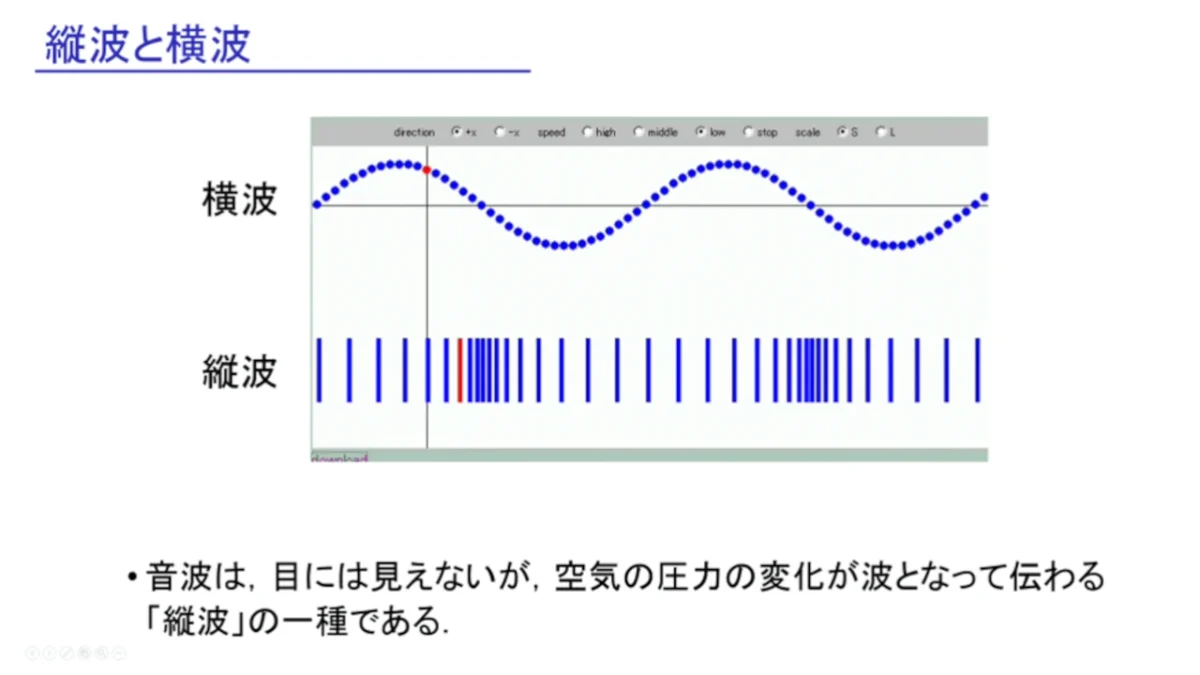

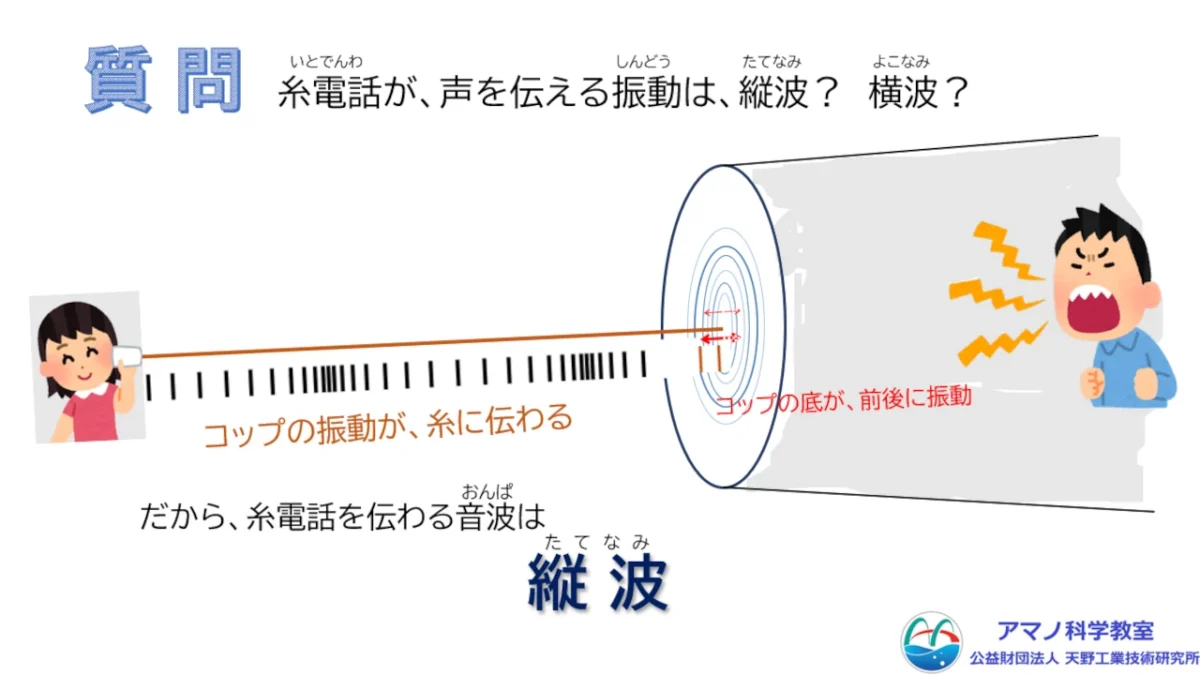

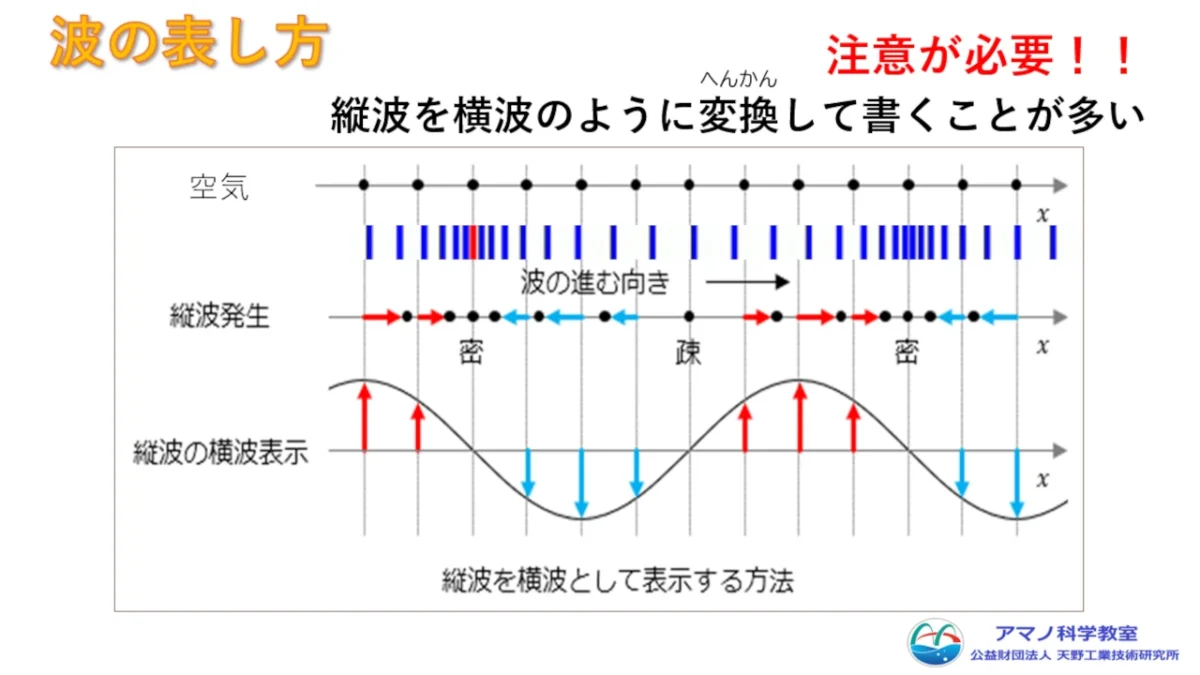

音は振動、音は空気や水を振動させ、波として伝わって行きます。波には縦波と横波の2種類がありますが、音は空気を進行方向に圧縮したり広げたりして伝わっていきます。つまり、音は、空気の圧力の変化が波となって伝わっていく縦波です。

では、振動を伝えるものがなくなっていくとどうなるでしょう。丸底フラスコにブザーを入れて鳴らし、空気を抜いていきます。音が小さくなっていき、空気を入れると大きくなります。

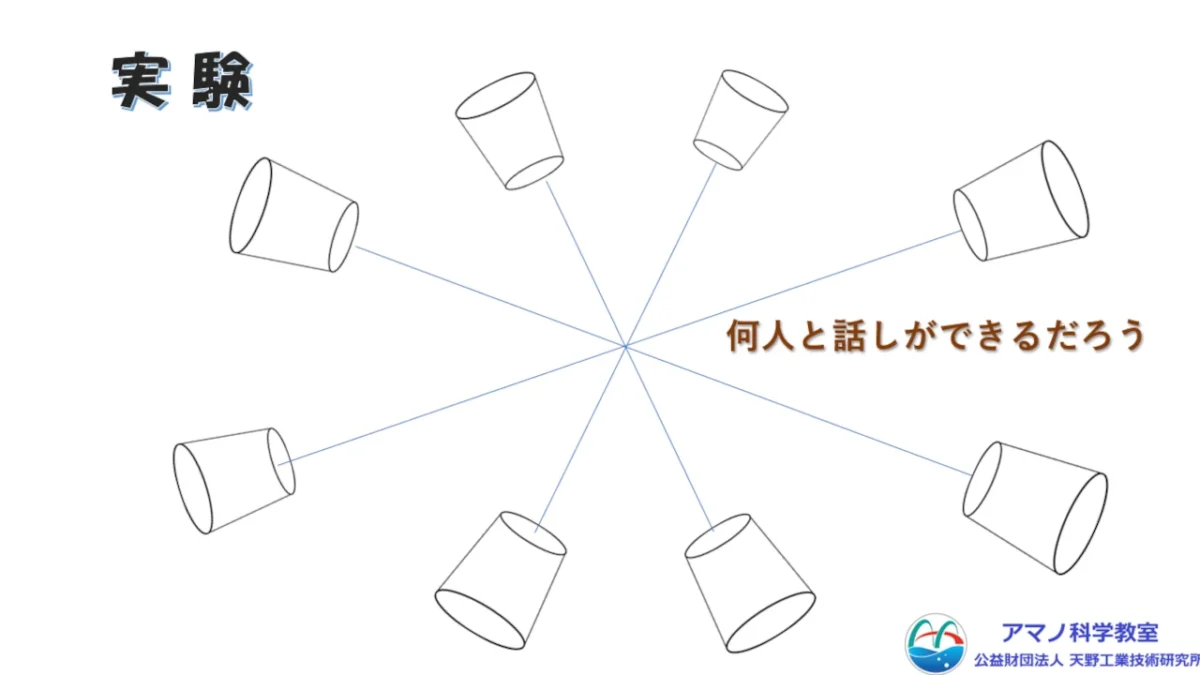

音を伝えるのは空気だけではありません。糸電話をつくってみました。1対1での糸電話は試した人は多いけれど、糸を絡ませると何人とも話ができました。

オドロキです。音(声)の振動が糸を伝わって、同時に何人もの人に音(声)を届けます。さらに、糸を切って、切った部分に細いゴムを結び付けると、音は糸の時よりもはっきり聞こえて、エコーがかかっているみたいでした。糸よりもゴムの方が振動しやすく、振動が長く続くためです。

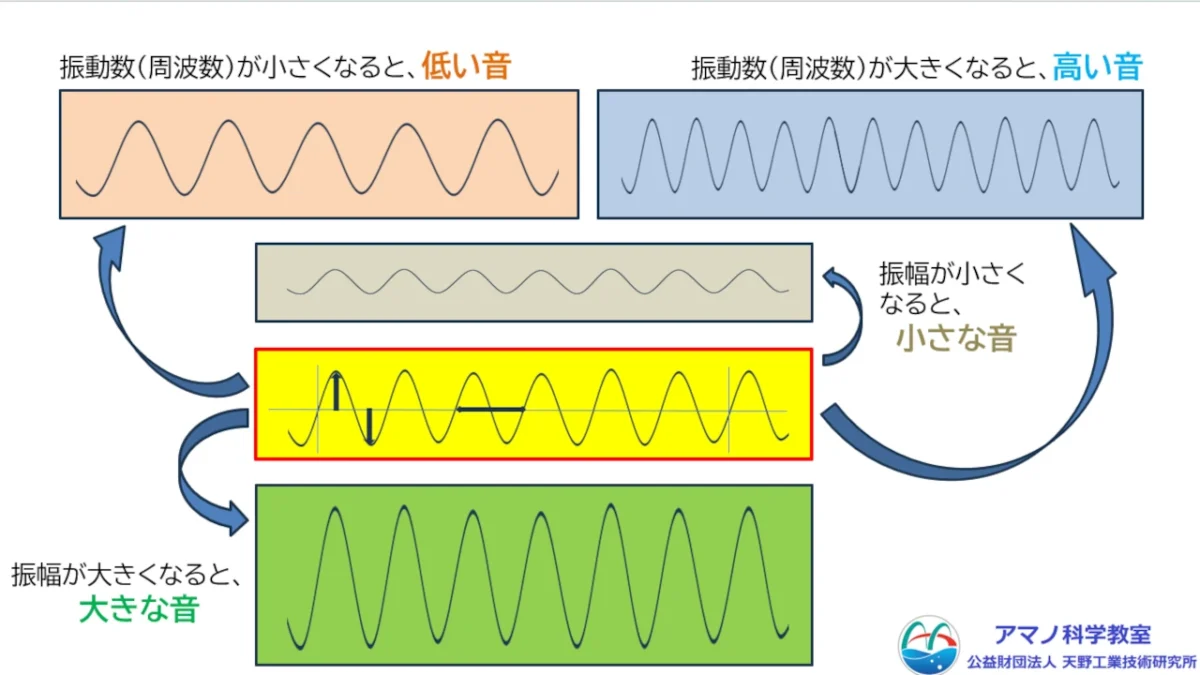

音には高い音、低い音、大きな音、小さな音、それから音色など、同じ音でもいろいろな違いがあります。音の大きさ、音程、音色を音の三要素と呼びます。音の正体は振動で波として伝わて行くと学びましたが、この波の高さ(大きさ)を振幅、波の時間当たりの数を周波数といい、音量は振幅によって決まり、音程は周波数によって決まります。音色は波の形で決まっていきます。実際の音は一つの周波数だけでなくその2倍、3倍といった周波数が重なっていたり、波の形もきれいな山、谷ばかりではありません。縦波の音波も横波と同じように書くと理解しやすいですね。

2 音の不思議なふるまい

<反射、屈折、回折、干渉、ドップラー効果、共振(共鳴)>

音の基本について学んだあと、音の不思議な振る舞いについて体験しながら学習しました。音には、反射、屈折、回折、干渉、ドップラー効果、共振(共鳴)音という、他の振動や波が起こす現象を見ることができます。

まず反射、これは、山に向かって大きな声を出すとこだまが返ってきたり、トンネルの中で手をたたくと響いたりするなど、いくつも経験しています。

屈折も経験しています。遠くのコンサート会場の音が聞こえてきたりします。音は暖かい空気だと早く進みます。コンサートの音が上空に響き、高いところにある冷たい空気の層に進んだ時に曲がり、離れた場所でも聞こえます。

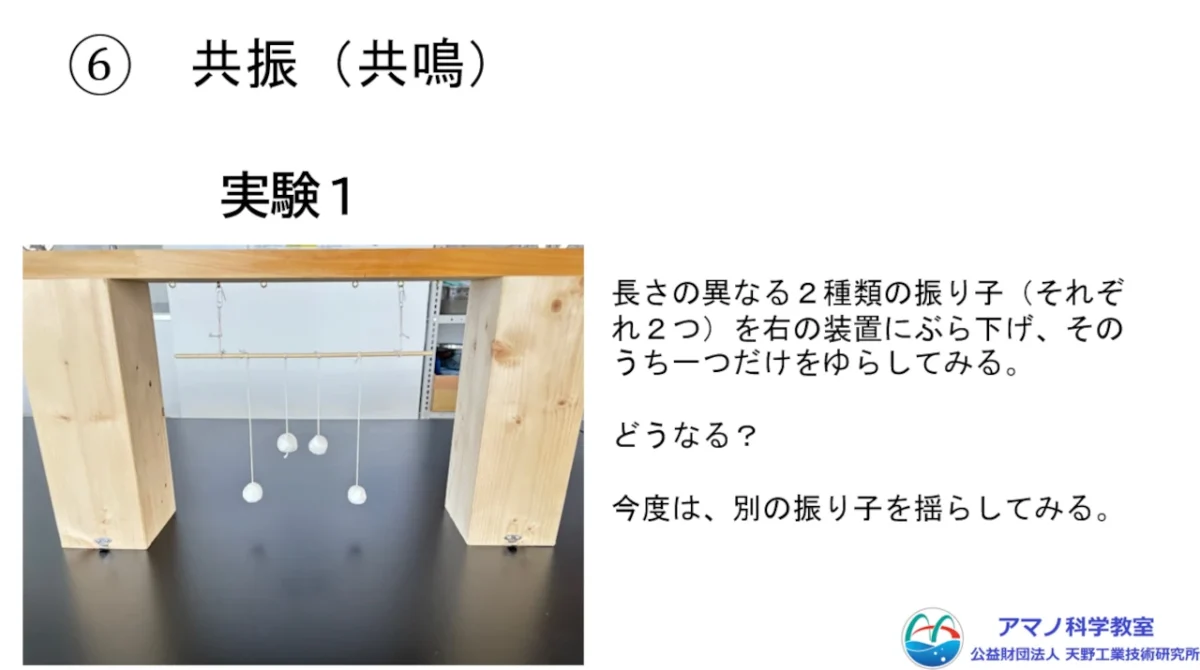

共振(共鳴)についていくつかの実験を行いました。同じ棒に粘土のおもりを4つぶら下げました。おもりの重さは4つとも同じですが、紐の長さは長い紐と短い紐の2種類です。短い紐のおもりを揺らすと、同じ長さの紐のおもりが揺れ始めました。

長い紐のおもりを揺らすと、やっぱり同じ長さの紐のおもりが揺れ出します。しかも、揺れの大きさは大きくなったり小さくなったり、2つの紐で交互に変化します。この現象を共振と呼びます。

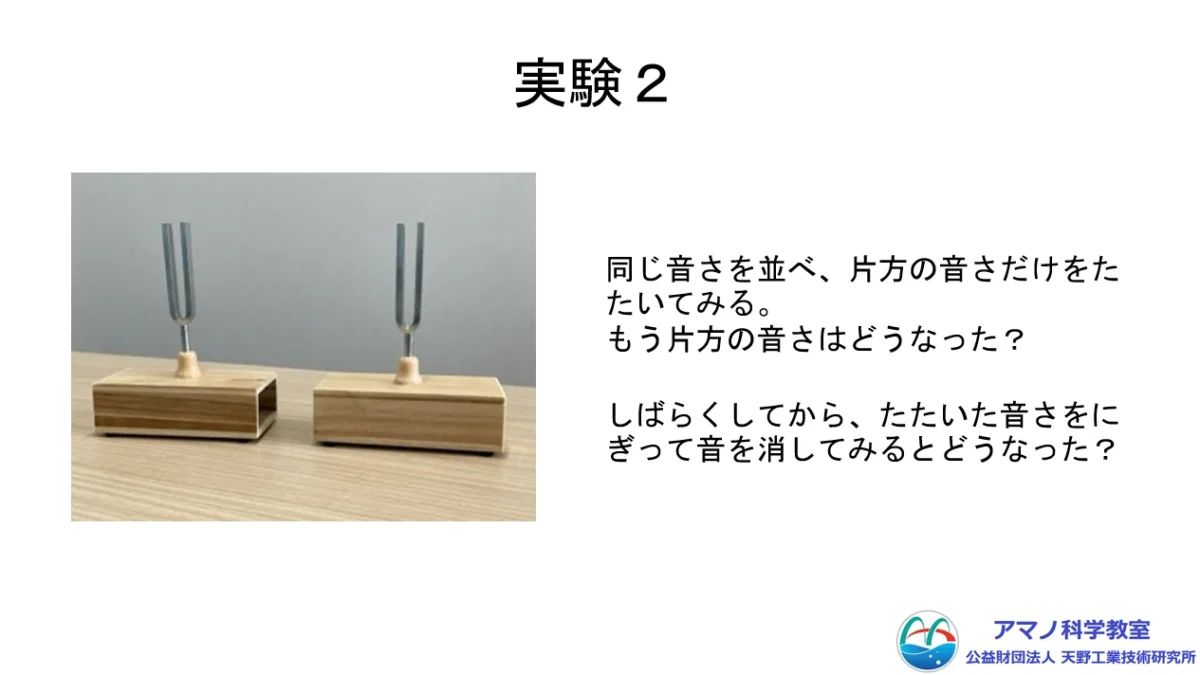

2つの同じ音叉を向かい合わせに置き、片方を鳴らすともう片方が鳴りはじめました。

物体には固有振動数といって、物体に固有の振動を持っています。これが一致していると、振動が伝わったときに、直接振動させていないのに振動が起こります。固有振動数が一致していないとこの現象は起こりません。音も振動ですから、おもりをつけた紐の実験と同じように、振動して音が鳴ります。

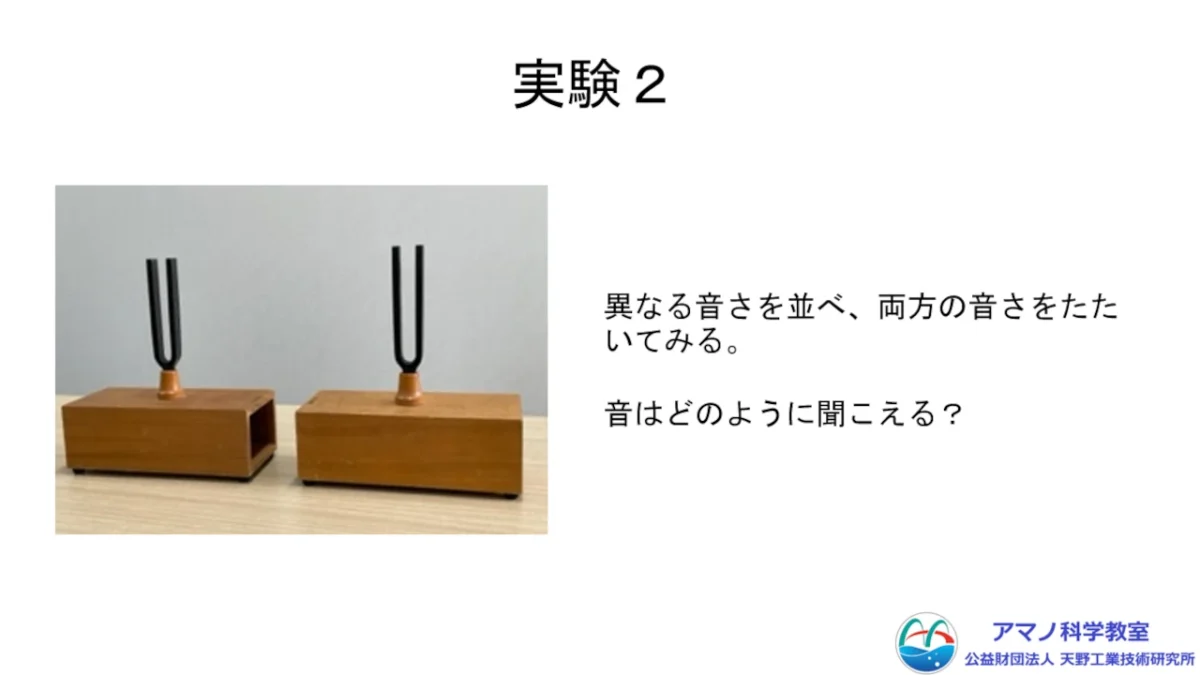

固有振動数がぜんぜん違う物体間では共振(共鳴)を起こりませんが、近い固有振動数をもった物体間で、双方を振動させるとうなりという現象を起こします。

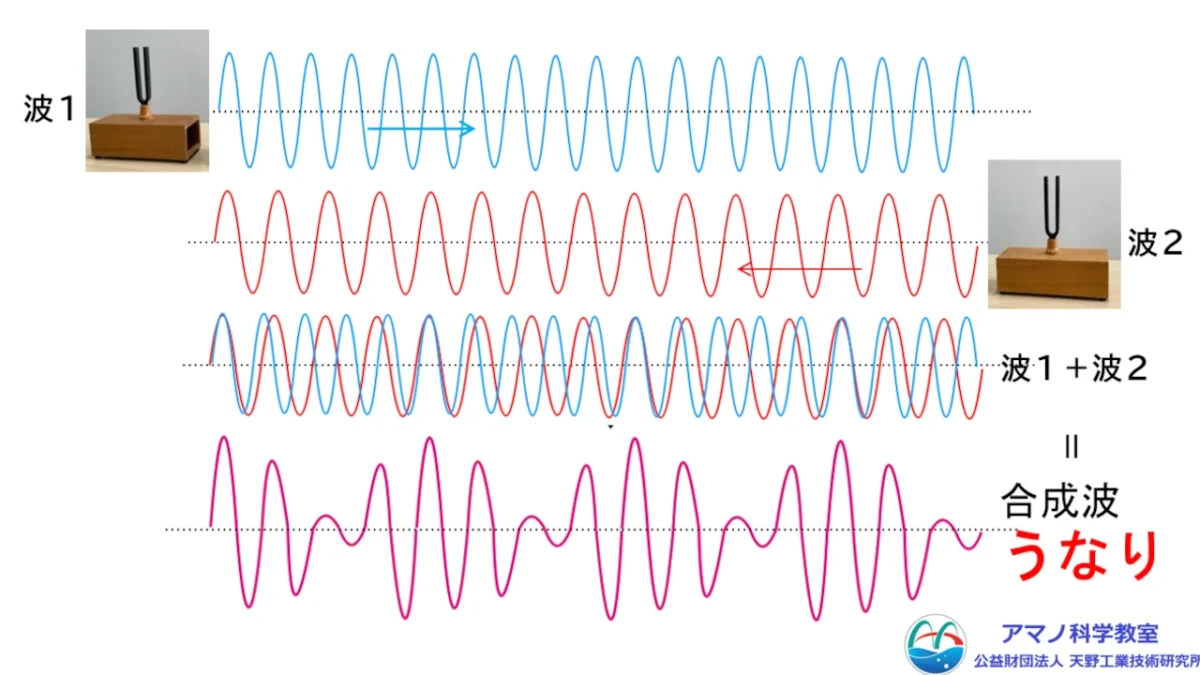

音程が僅かに違う音叉を並べて両方をたたくと、わんわんといううねりが聞こえます。音叉から発生する波が重なり合ったとき、波の山と山が重なれば強め合い、山と谷が重なれば打ち消し合います。わずかに周波数の違う波どうしだと、強め合う部分と打ち消し合う部分ができて合成された波がうなりとなって届きます。

うなりは音だけに見られる現象ではなく、振動している機械や電気信号などでも発生します。波の強め合い、打ち消し合い、面白いですね。

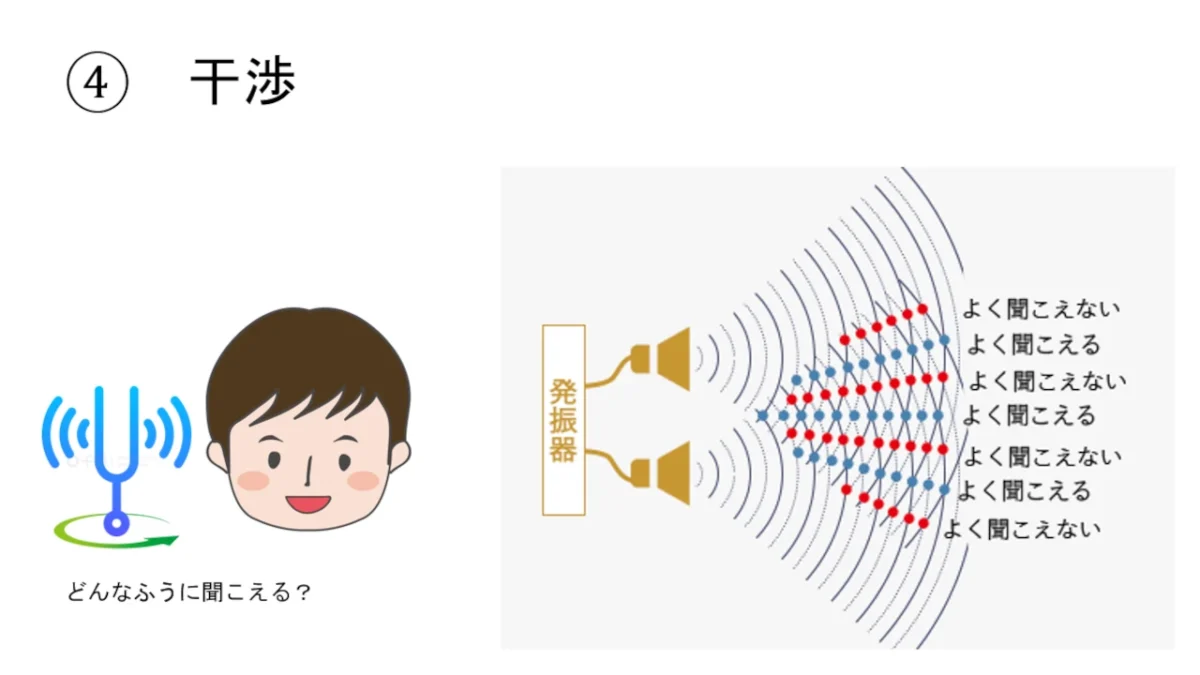

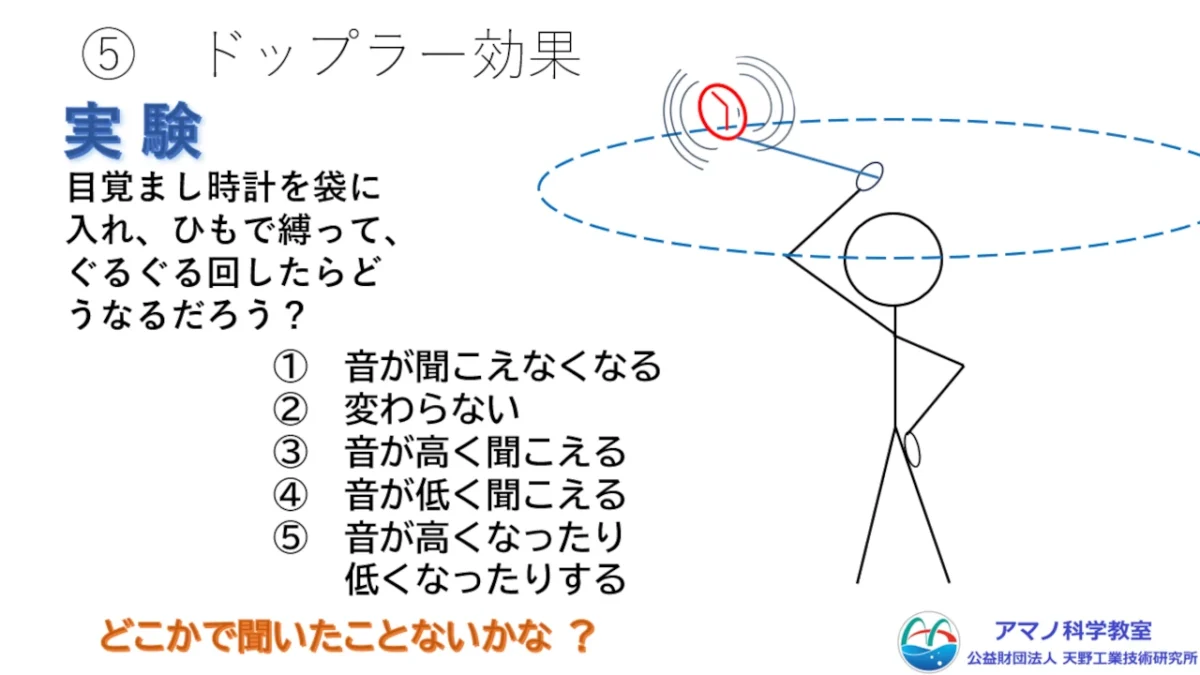

2つのスピーカーから流れる音を、位置を変えて聞くと、大きく聞こえる位置と小さく聞こえる位置があることも体験しました。また、救急車が近づいてきて、通り過ぎ、遠ざかっていくときに聞こえるサイレンの音程の変化、ドップラー効果についても学習しました。

水を入れたボールにテープをつけ、これをこすって振動させると、その振動が水に伝わり、波紋程度だった水面が、大きく水が跳ね上がっていく現象がみられます。

音は振動、そして波であることによっていろいろな不思議な現象がみられます。一つ一つ体験するだけでもとても興味深いものです。

3 音の速さを測ろう

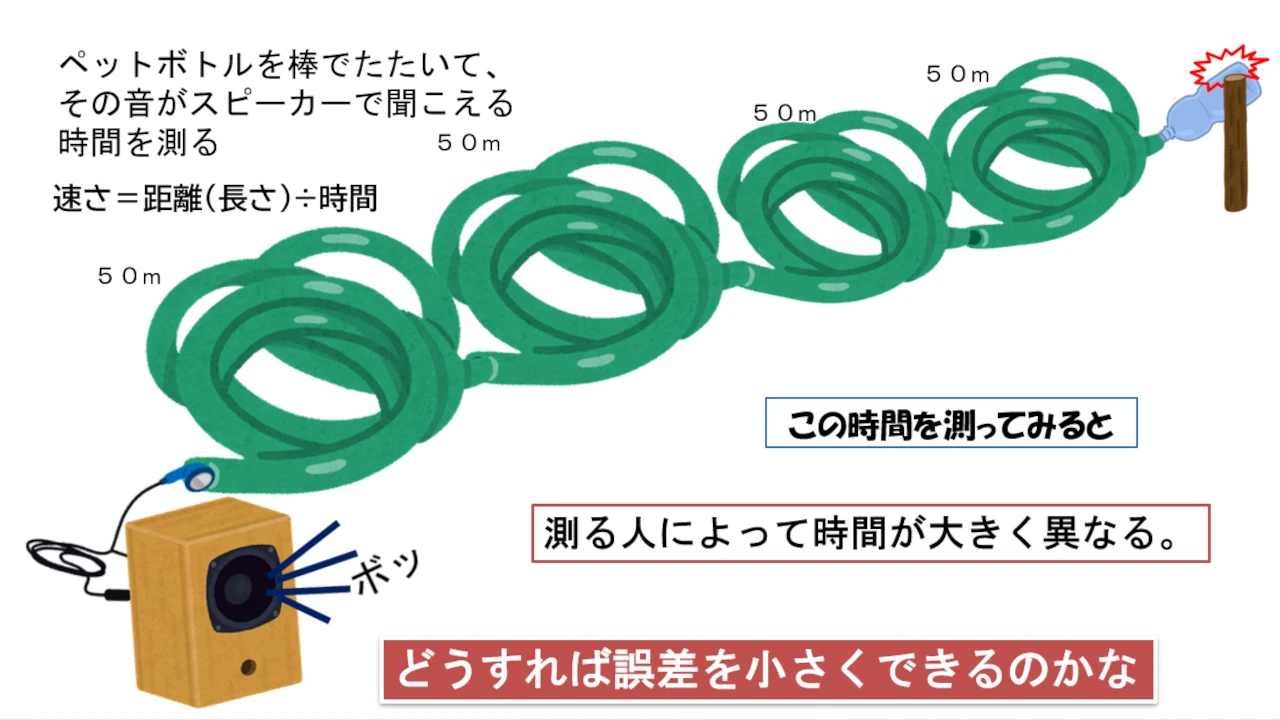

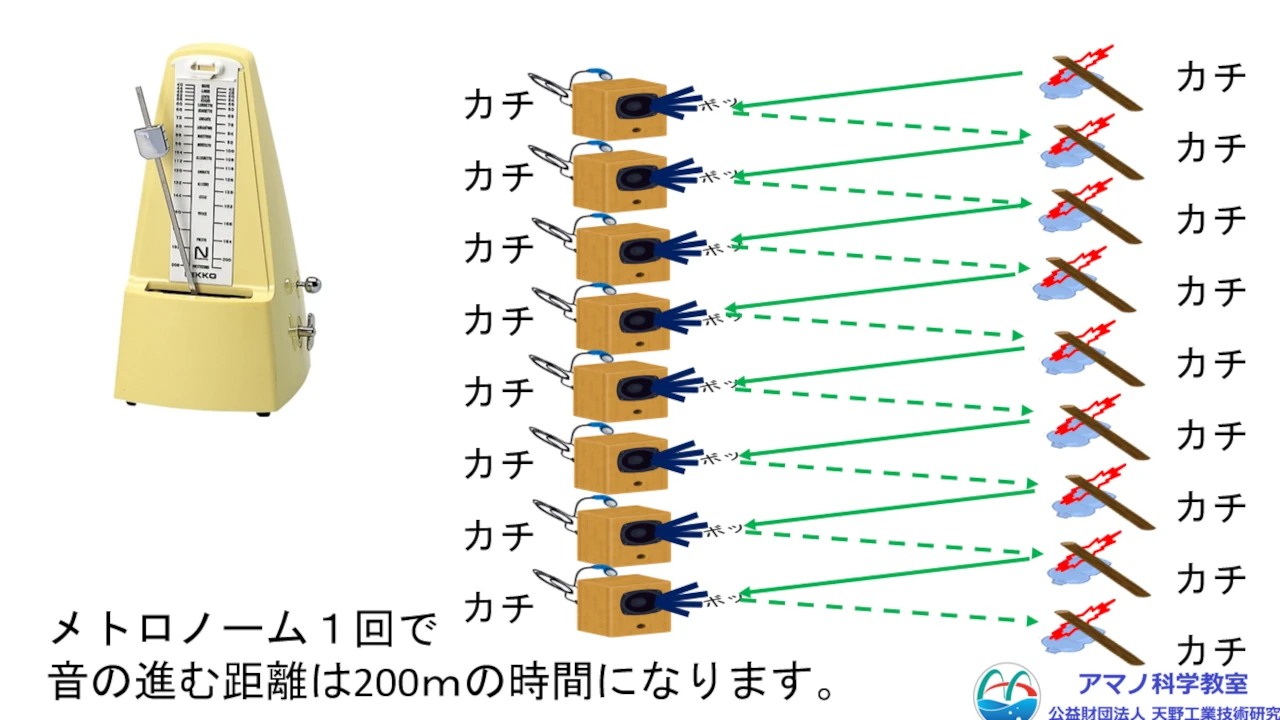

最後に、音の速さを測ってみました。ビニルホースをつなぎ、200mの長さにしました。片方の入り口にペットボトルを取り付け、ペットボトルをたたきます。その音が、200mのホース内を通って、もう片方の出口から聞こえる時間を測り、音速を計算しました。

やってみましたが、ホースが200mでは短く、時間を測るときの誤差がおおきくて結果がばらつきました。そこで、たたくタイミングと出口から音が出てくるタイミングをメトロノームに一致させ、10カウント、つまり2kmを通過する時間を測定することで誤差を減らして測定を行ってみました。結果は250m/sくらい。本当は350m/sくらいですからかけ離れた数値ではありませんが、誤差がまだ大きいですね。出口の音をマイクで拾いパソコンを通して出力したので、このパソコンの時間ロスがあるのだと考えられます。

今回は、音について実験を交えながら学習してきました。音とは何か、音の不思議な現象、まだまだ興味は尽きません。次回は、音についての続きです。音を見る!音をつくる!に挑戦です。