力について考えよう(その4)~作用と反作用~

A 力の表し方、作用・反作用の法則

B ロケットの原理

C 風船ロケットの製作

1 力の表し方・作用・反作用の法則

第1回の物理講座で慣性の法則について学びました。それは…物体に外から力が加えられなければ、止まっている物は止まったまま、動いている物は同じ速度で動きつづけるというものでした。もし、物体に外から力が加えられれば、物体が壊れるか、あるいは、止まっている物は動きはじめ、動いている物は速度がかわります。このような物体に働く力について分かりやすく表現したいけれど、力は目に見えません。

そこで、物理の世界では、力が働く点(作用点)から矢印を出して、その矢印の長さと方向で力を表すことにしています。重力などの引力、じしゃくや電気の力など、離れたところからの力の表し方についても学びました。

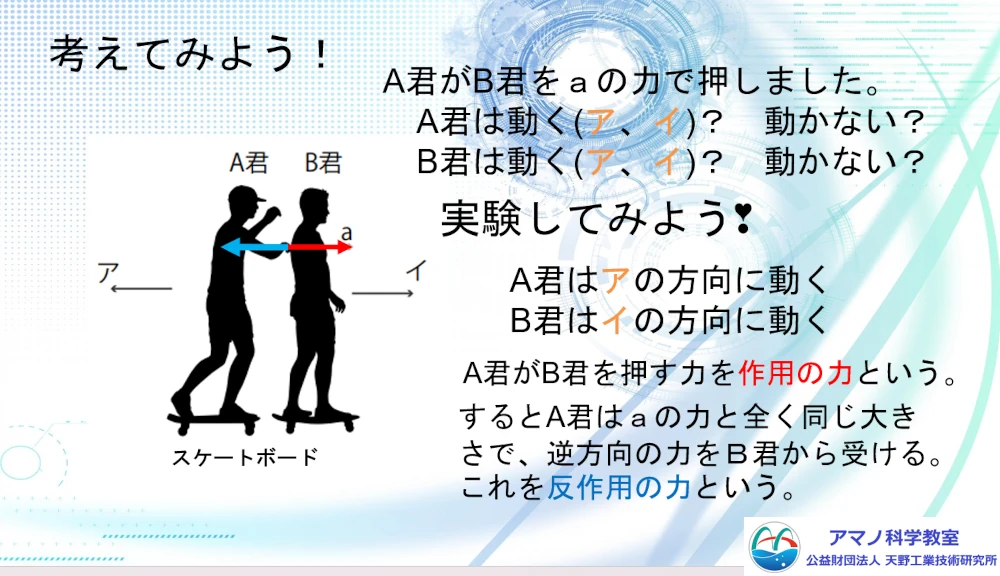

水に浮かんでいる木片を指で押す(作用の力が働く)と指に圧力を感じます(=木片が指を押し返す力)。指が木片を押した作用の力に対して木片が押し返す反作用の力が働いています。これを作用・反作用の法則といいます。

作用・反作用に一見似ている力の働きとして、力のつり合いがあります。例えば、水に浮いている木片には、重力により沈もうとする力が働いている一方、浮力が上に押し上げています。これは、木片という一つの物体に対して働く2つの力(重力と浮力)の力のつり合いで、作用・反作用ではないということも学びました。

作用・反作用には3つの原則があります。「作用と反作用は同時に働く」「作用と反作用の力の大きさは等しい」「作用と反作用は一直線上に逆向きに働く」です。

実際に作用・反作用を体感してみました。他にも、いろいろな場面で作用・反作用の力を実感することができます。プロペラ車は空気を押して移動させ、その反作用の力を受けて動きます。プロペラの前に板を立てると…さあ、どっちに進むでしょう。

キャスター付きの椅子に座った二人のうち、一方の人がもう一人を押すと、押した力の反作用が働きます。

私たちの周りにはいろいろな作用・反作用が働いています。作用・反作用が重要な働きをしているもの…考えてみました。

2 ロケットの原理

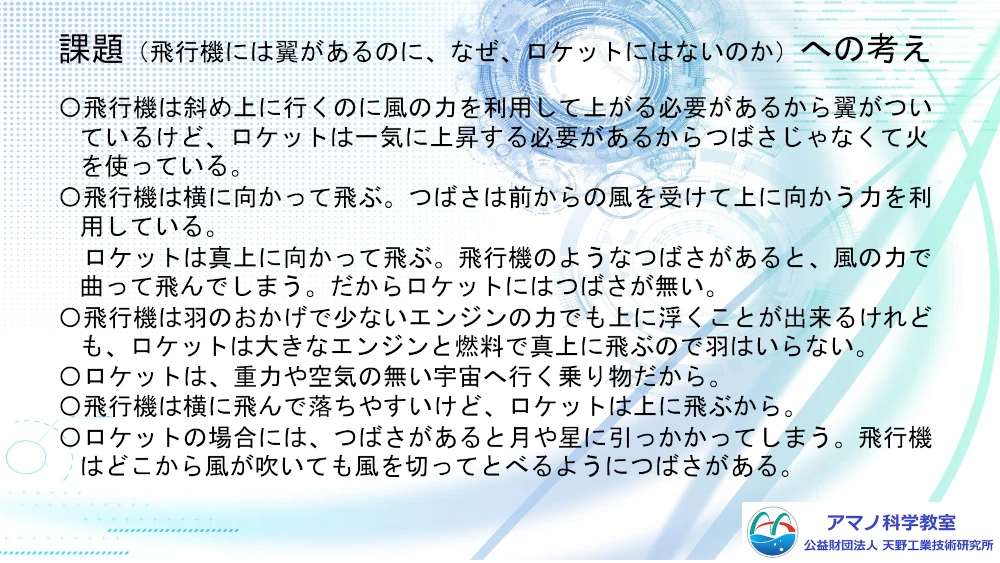

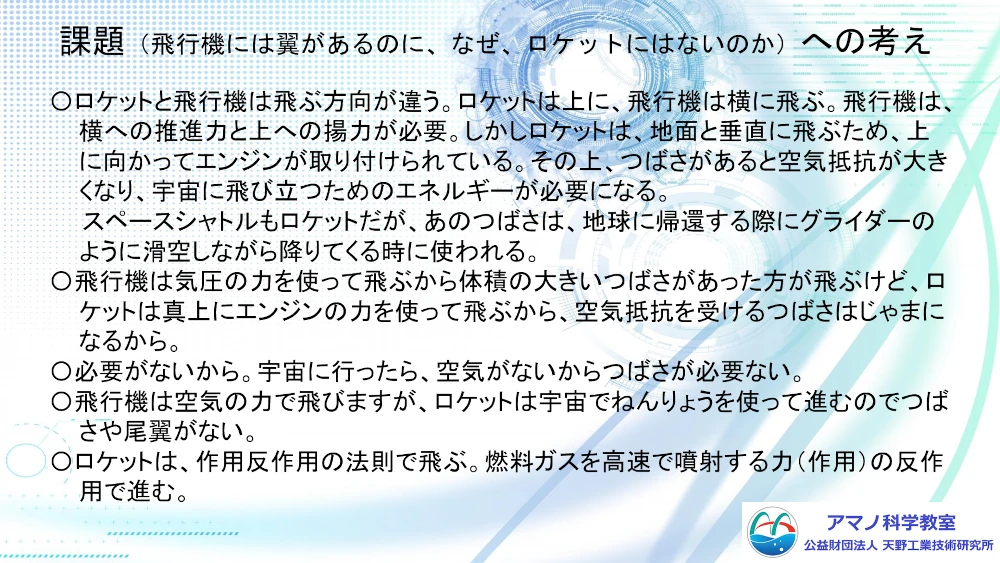

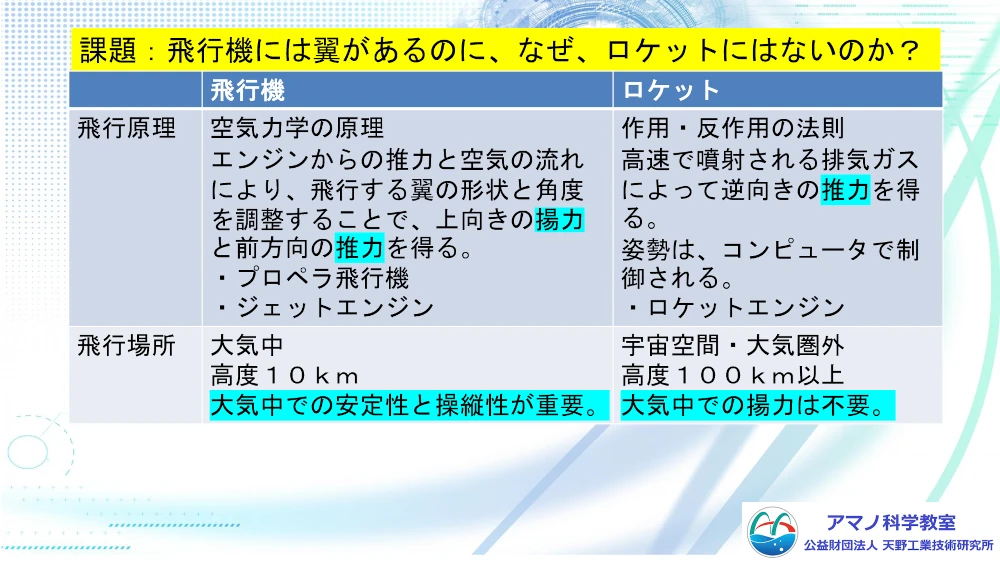

飛行機には翼があり、ロケットには翼がない、それはなぜ?今回の講座の課題です。自由に考えることが大切です。いろいろな考えがでました。飛行機とロケットの違いをみんなで考えました。

飛行機とロケットでは飛行の仕組みも飛行する場所も違うようです。まずエンジンの違いです。ジェット機に積んでいるジェットエンジンは空気を取り込んで圧縮・燃焼し排気させ飛行しています。宇宙空間を飛ぶロケットでは使えません。

何で飛行機は高度10kmくらいのところを飛ぶのか?高度が高くなると空気の抵抗が少なくなるので、燃料の節約になる一方、高度が高くなると、酸素濃度が薄くなって酸素を取り込みにくくなります。高度10kmがこのバランスのとれた高さになります。

飛行機の翼のはしには 翼端渦(よくたんうず) と呼ばれる空気の渦が発生して、これが空気の抵抗を大きくさせます。翼の先端につけられたウイングレット(シャークレット)は空気の流れを整えて、空気抵抗を減らし、燃費を向上させます。鳥にもついているんだって。

渡り鳥がV字飛行している様子を見かけますね。V字飛行によって、斜め後ろを飛ぶ鳥は、空気抵抗が小さくなると共に、渦の上向きの流れを捉えるため、少し楽ができるらしいです。

ロケットを効率よく打ち上げるためには 、 地球の自転を活用します。自転による遠心力を活用するため、できるだけ赤道に近い場所から東向きに打ち上げます。

3 風船ロケットの製作

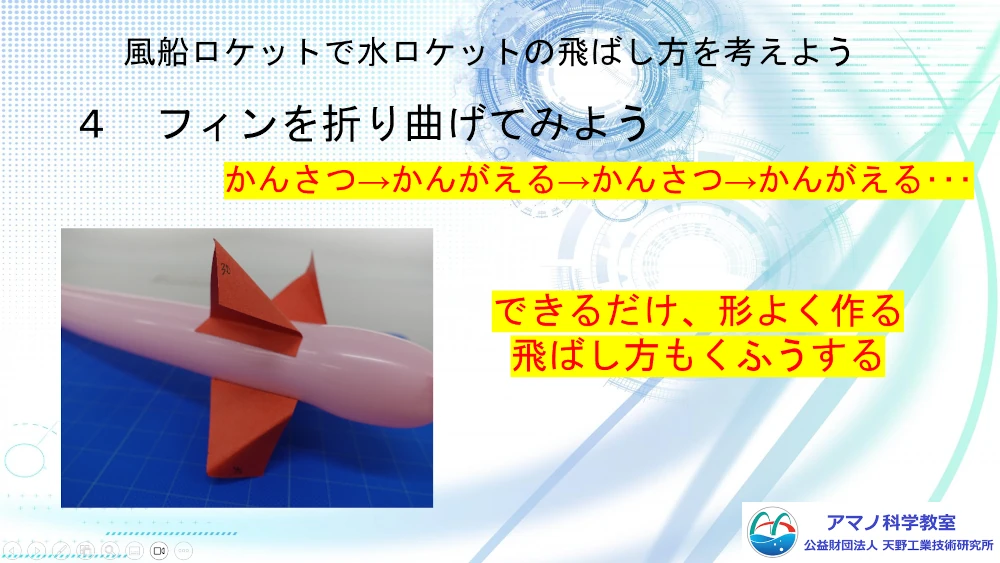

次回から水ロケットを製作し、できるだけ遠く、またはできるだけ目的の場所近くに飛ばすことに挑戦していきます。ここまで学んだことを意識しながら、風船ロケットで水ロケットの飛ばし方を考えました。

風船に空気を入れて飛ばしてみました。あらら…いろんな方向に飛んで行ってしまいます。うまく飛ばす方法を考えてみましょう。

観察する→考える→考える→工夫してみる→考える…みんな夢中です。

やっぱりフィンをつけたり、おもりをつけたり、形を整えたりするとまっすぐ飛ぶようです。

次回はいよいよペットボトルを使って水ロケットを作ります。楽しみです。