Ⅲ エネルギーを考える!!

1 石油の仲間

1 石油を知ろう

(1) 石油とは・石油と石炭、石油が採れる国、石油がある国

(2) 石油の採れるところ、石油のでき方

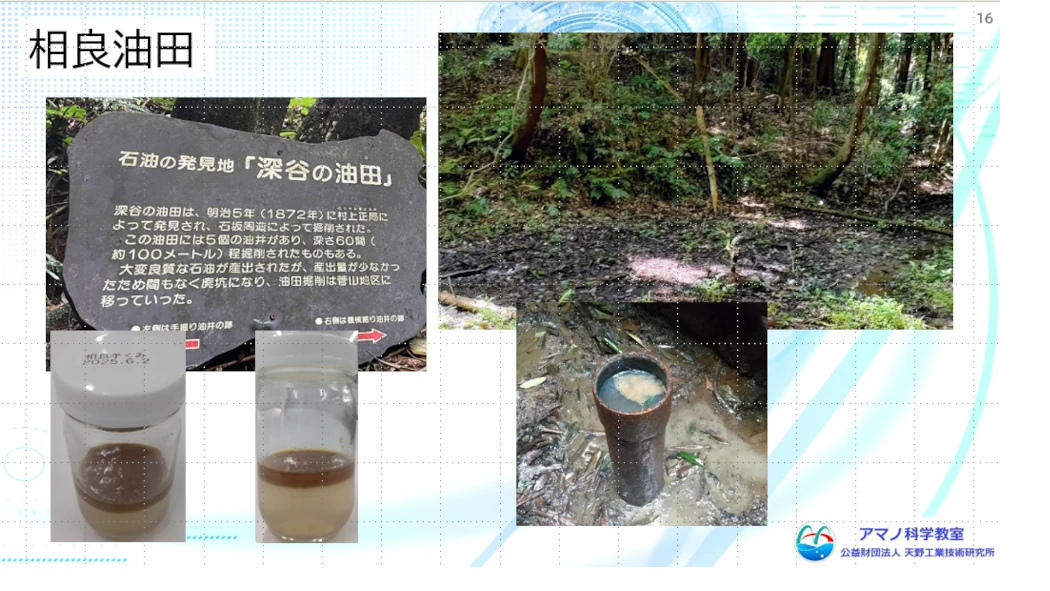

(3) 日本の油田、相良油田、相良油田の石油を観察しよう

(4) 原油=混合物、赤ワインの分留

2 炭化水素の仲間

(1) 単結合だけの炭化水素 、炭化水素の基

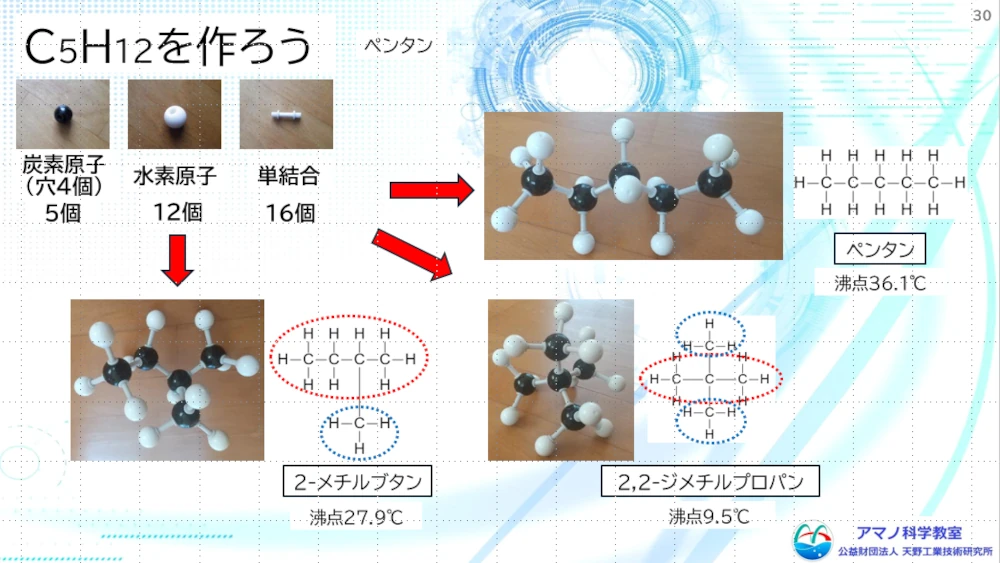

(2) C4H10をつくろう・C5H12を作ろう

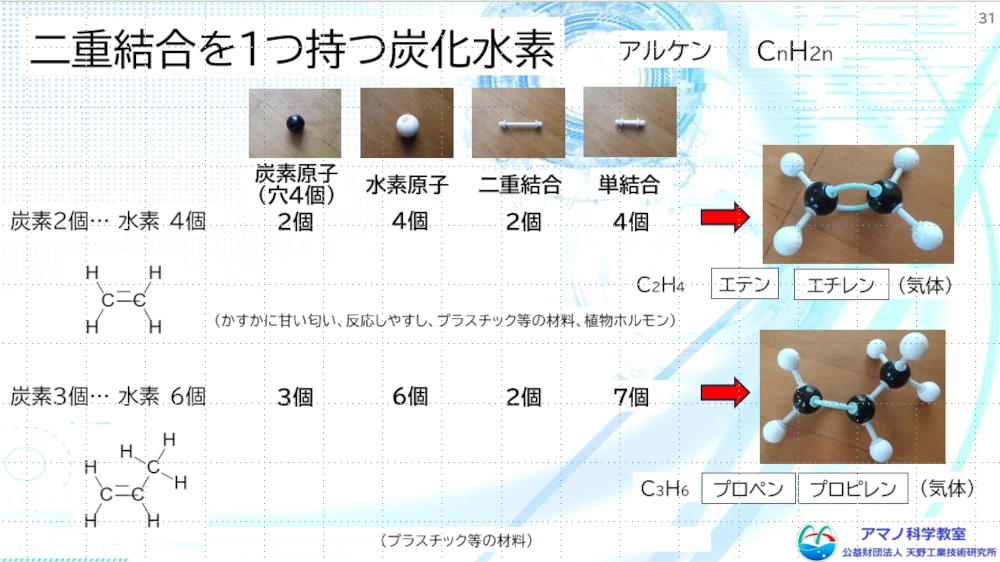

(3) 二重結合を1つ持つ炭化水素

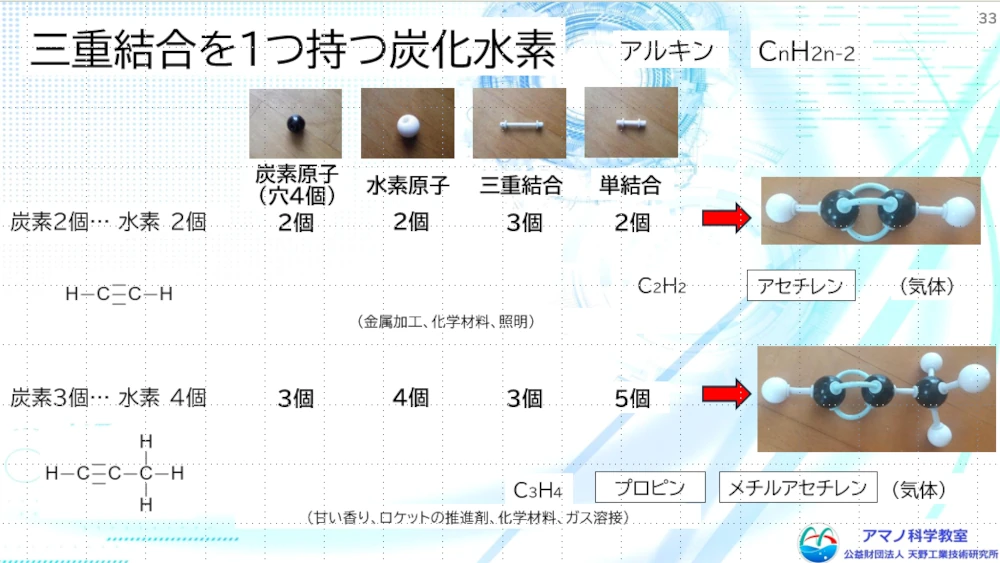

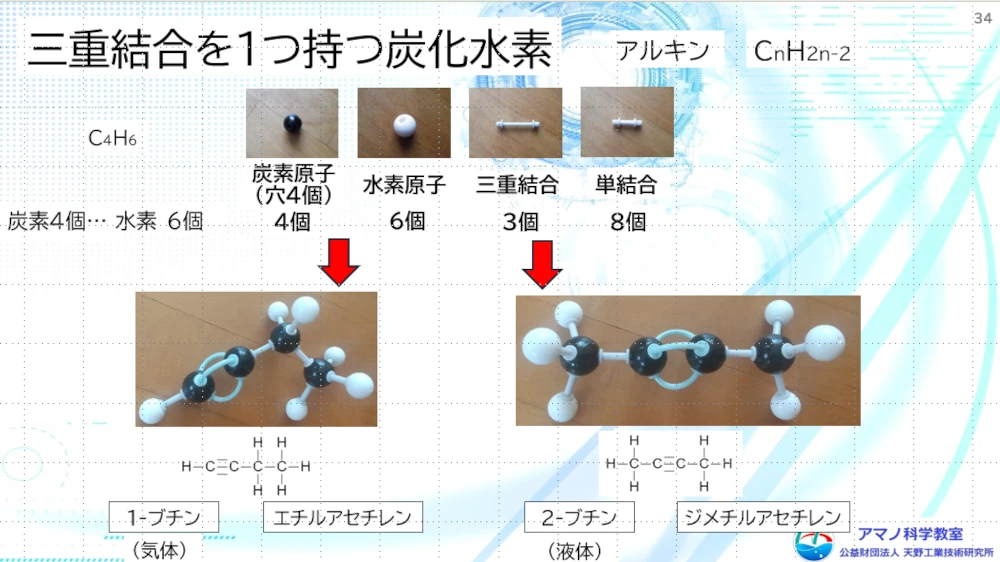

(4) 三重結合を1つ持つ炭化水素

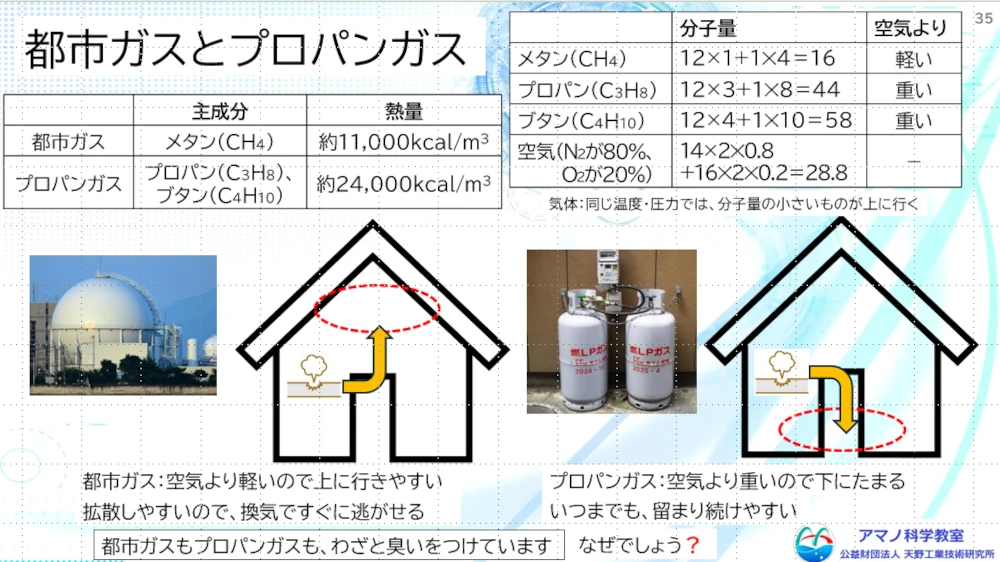

(5) 都市ガスとプロパンガス

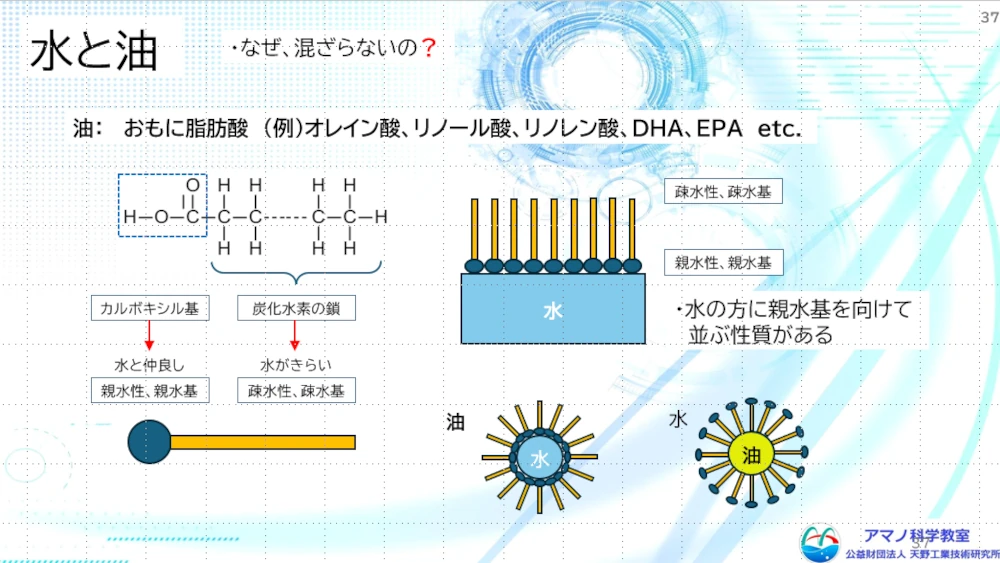

3 水と油の話

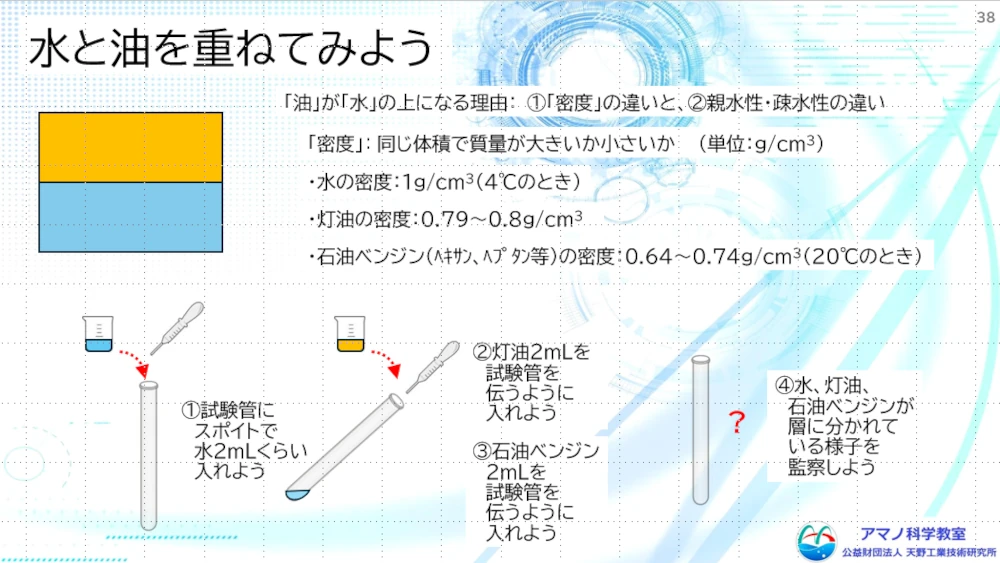

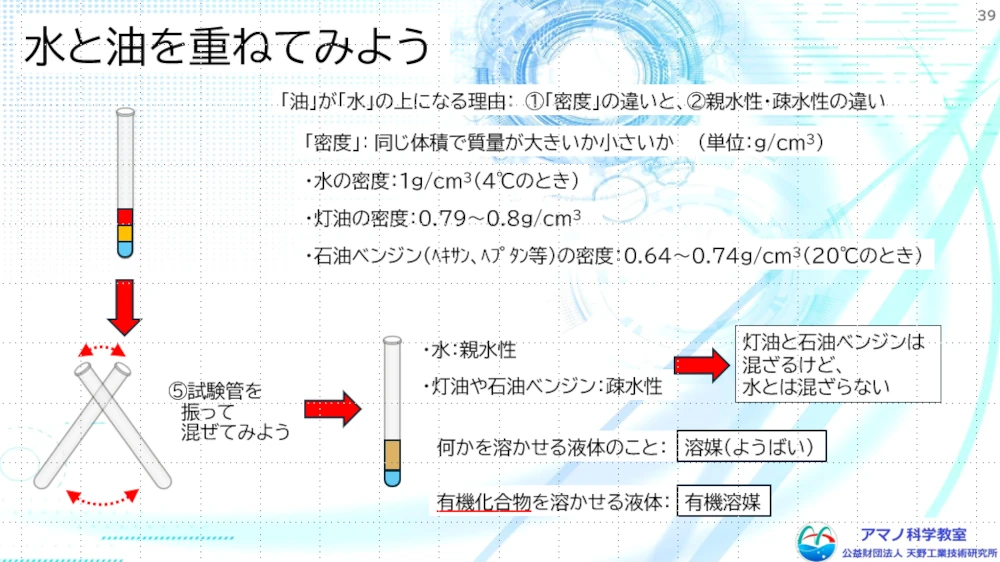

(1) 水と油、水と油を重ねてみよう

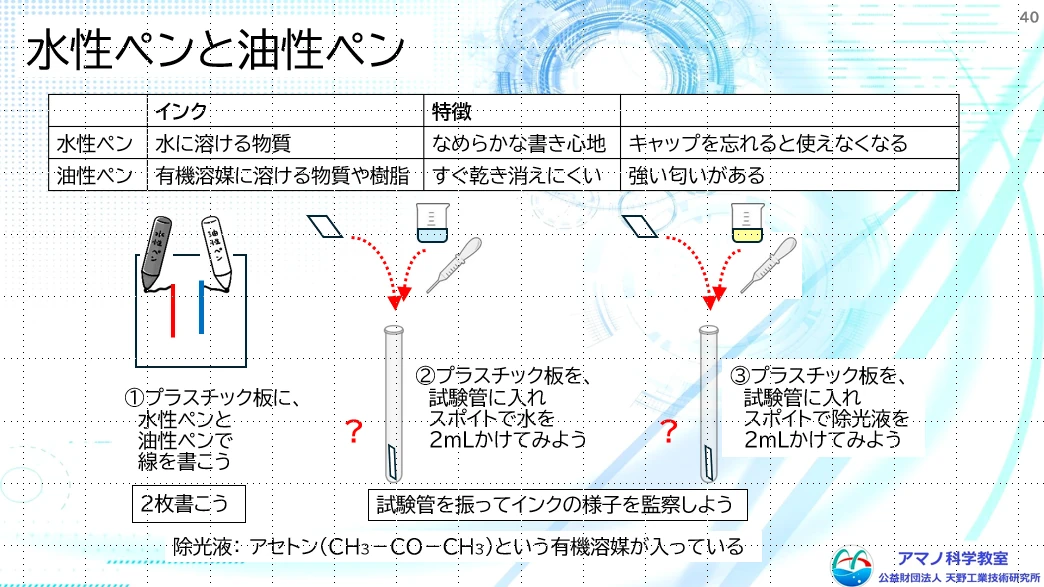

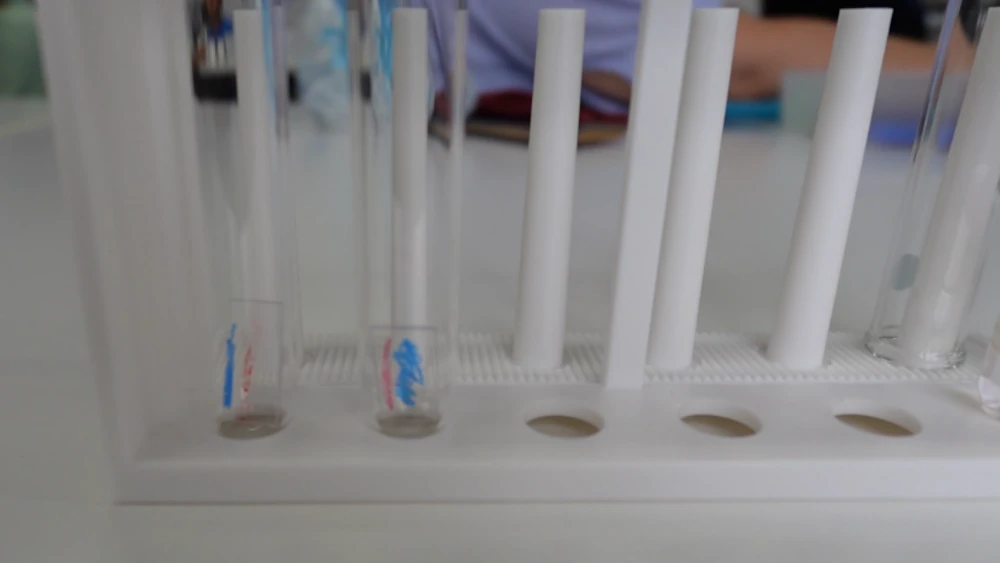

(2) 水性ペンと油性ペン

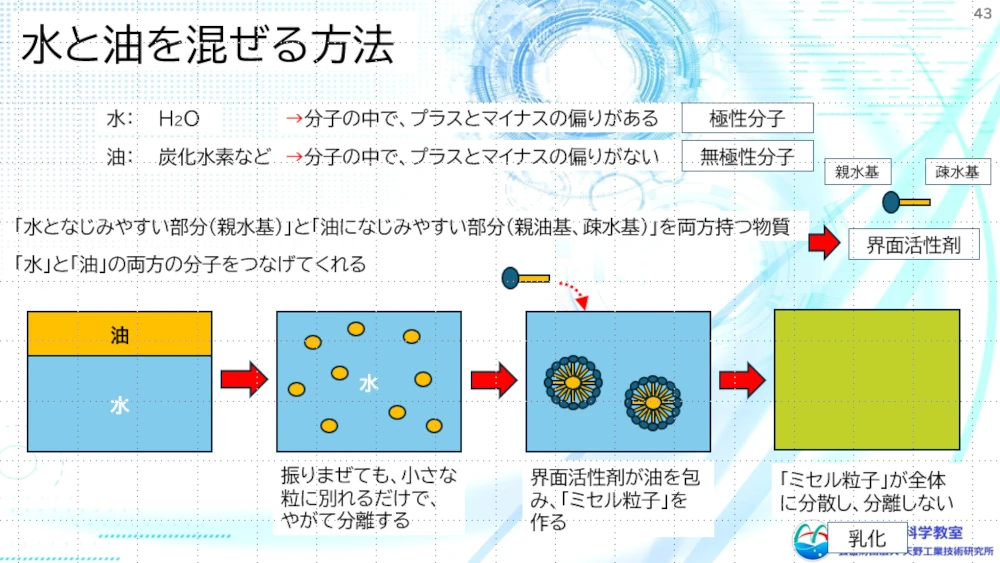

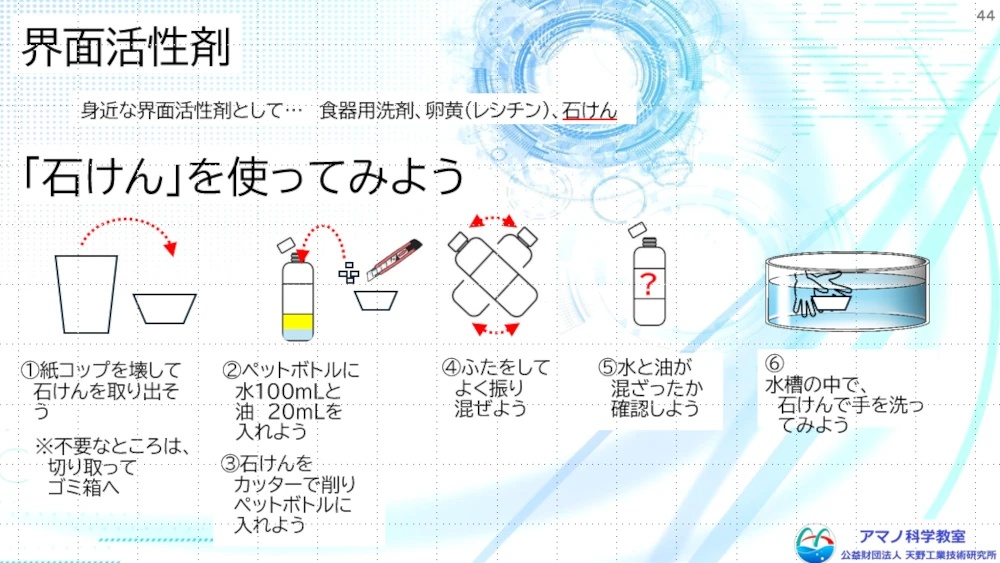

(3) 水と油を混ぜる方法、界面活性剤

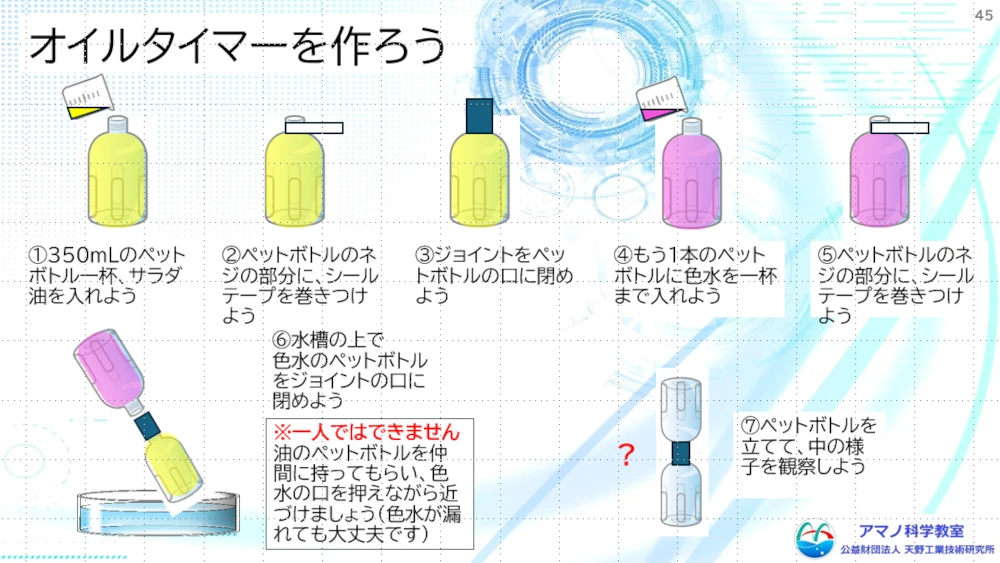

(4) オイルタイマーを作ろう

今回から「Ⅲ エネルギーを考える!!」の章に入っていきます。この、エネルギーを考えるでは、「1 石油の仲間」「2 燃焼について」「3 代替エネルギー」の3つの内容を扱います。今回は、石油の仲間についての学習です。自動車はガソリンや軽油で動いています。また、冬になれば灯油はストーブの燃料としてなじみのあるものです。燃料以外にも石油から作られているものはたくさんあります。身近で知っているようで知らない石油について実験を交えながら学習しました。

1 石油を知ろう

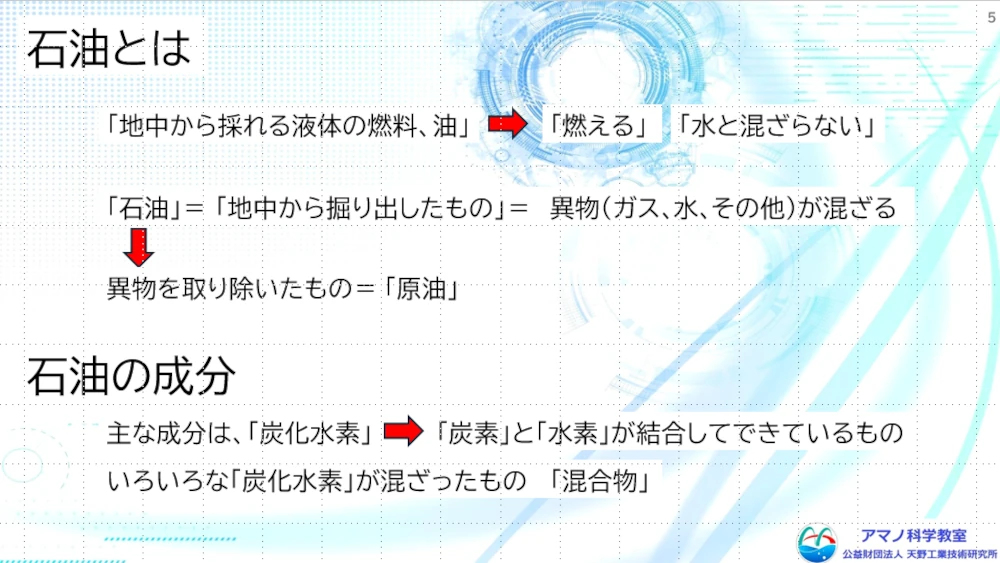

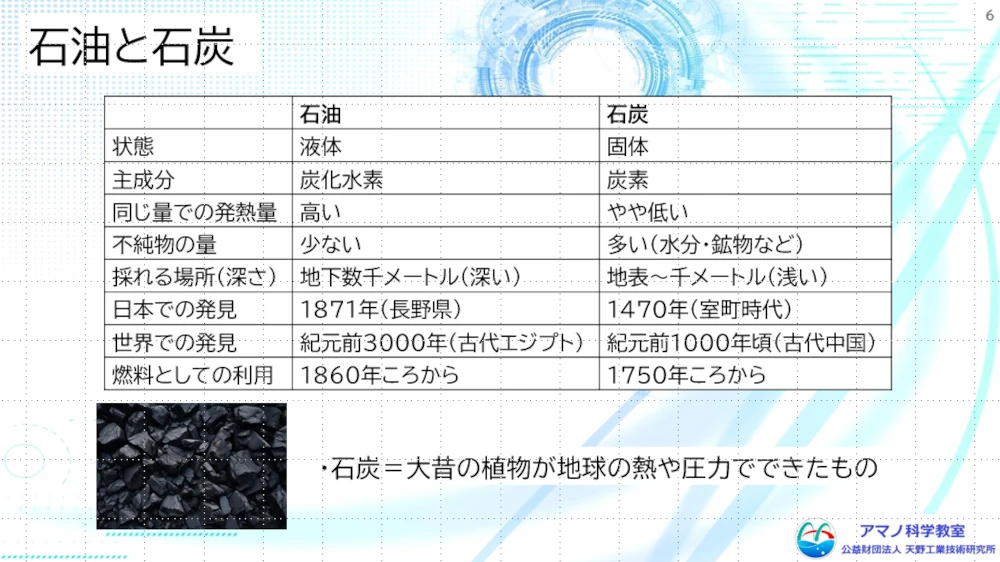

最初に、石油とは何か。どのようにできたのかについて学習しました。化石燃料と呼ばれるように藻類やプランクトン類が分解されずに海底に堆積し、長い年月かけて高い圧力と温度によって液状の炭化水素となったものが石油とされています(他の説もあります)。石炭は炭素で個体ですね。石油の産出国の筆頭はアメリカ、次いでロシア、サウジアラビア、この3国だけで全体の2割以上を占めています。でも埋蔵量でみるとトップはベネズエラ、次いで、サウジアラビア、カナダです。産油国と埋蔵国では少し違うようです。しかし、産油国、埋蔵国として知られる国を合わせてもそれぞれ全体の半分を超えません。産出量は少ないけれど、石油が出る国はたくさんあるようです。

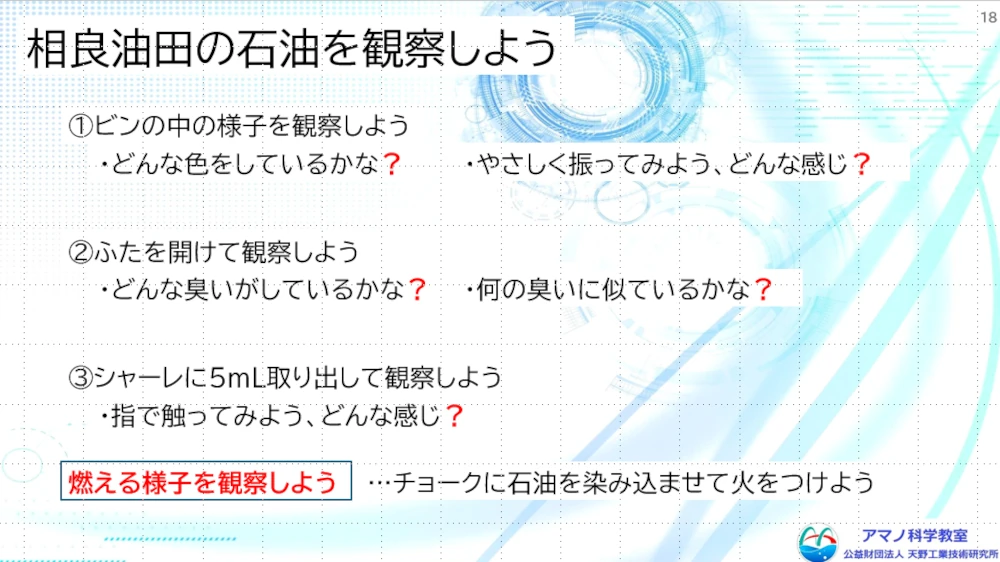

日本にも、石油、石炭、天然ガスが採掘できる場所はいくつかあります。静岡県牧之原市にある相良油田は、現在は商用の採掘はしていませんが、良質の石油が採れる油田として知られています。こんな身近に油田があったなんてびっくりです。御提供いただいた相良油田の原油をみんなで観察しました。

匂いはまさしく石油です。これまで見たことのある原油はもっと粘性があり黒褐色でしたが、相良油田の原油はさらさらとしていて、色もオレンジ色です。

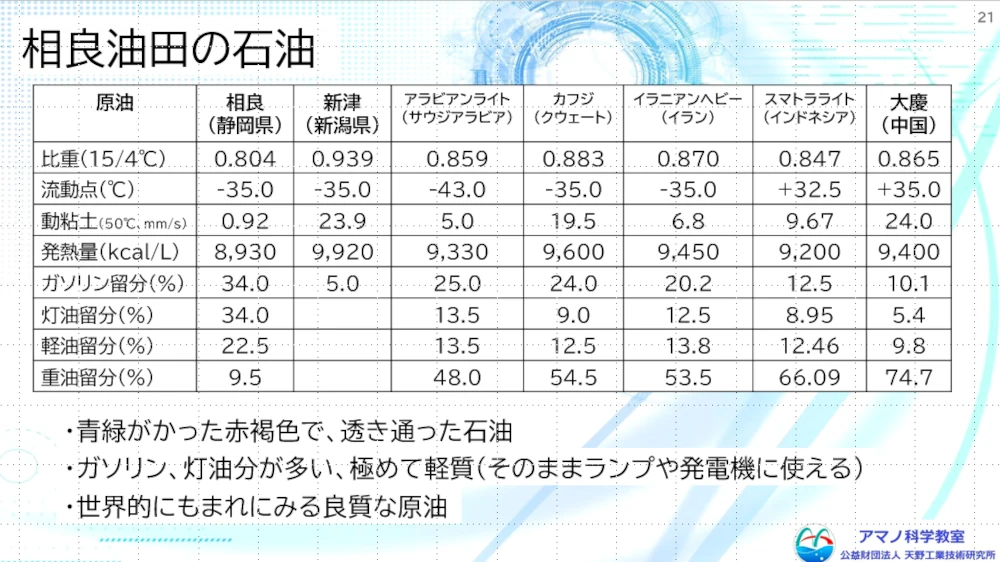

世界の油田の原油と比較しても、相良油田の原油はガソリン成分が多く、重油留分が非常に少なく飛び抜けて良質であることが分かりました。

チョークに相良油田の原油を少ししみこませて火をつけると黒煙を出しながらも良く燃えます。

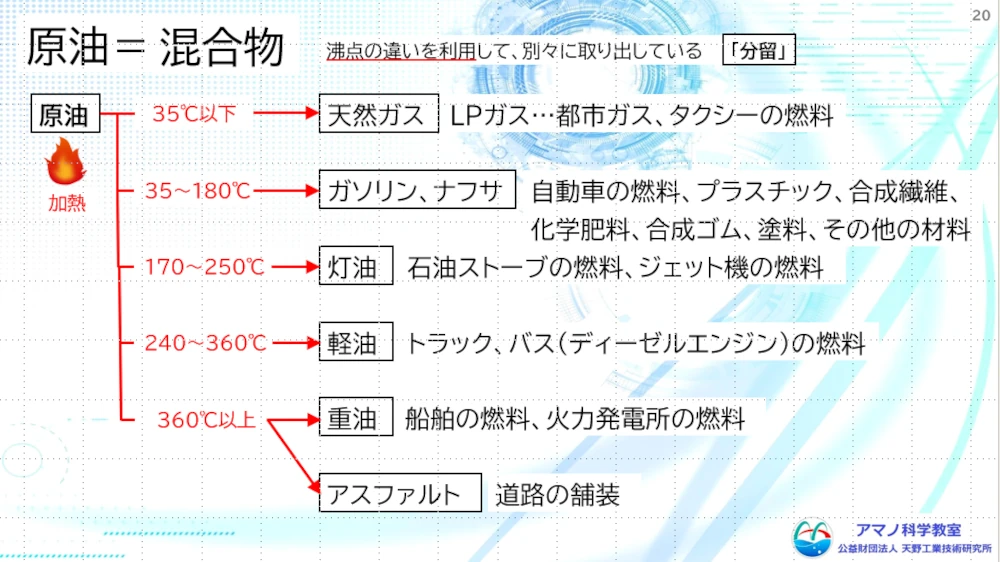

原油は、天然ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油など、いろいろな種類の炭化水素類が混ざった混合物です。製油所では、原油を蒸留し、沸点の違いを利用して分離しています。これを分留といいます。

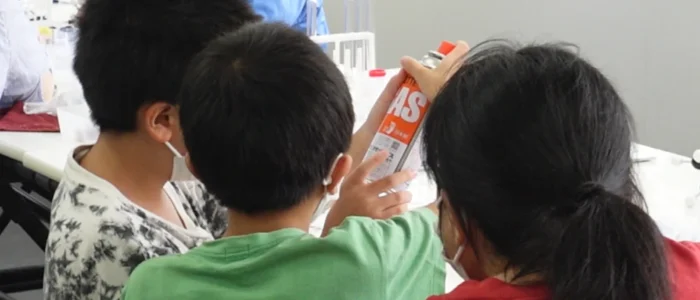

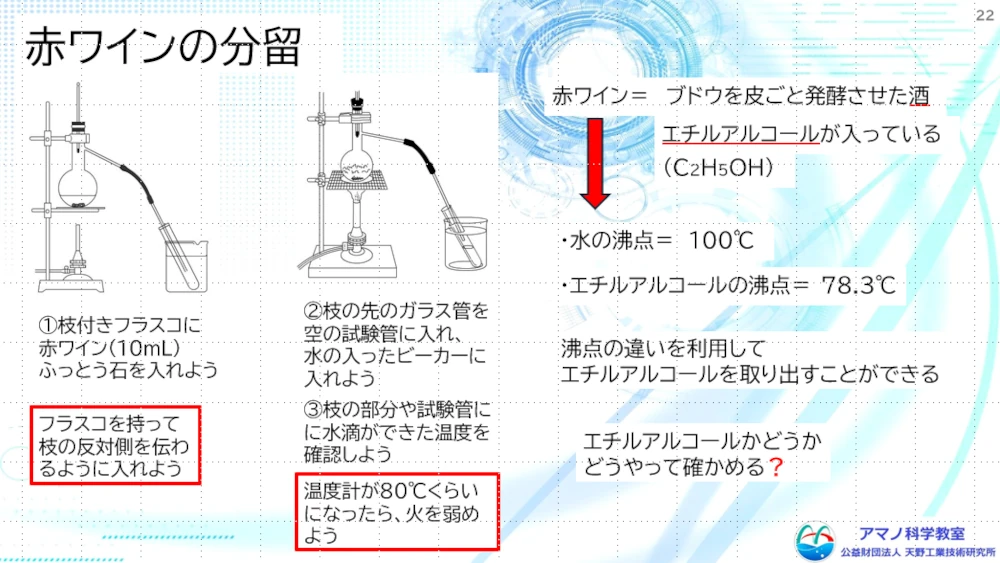

石油の分留は、火災の危険もあってできないので、ワインからエタノールを分留することを実験してみました。枝付きフラスコに沸騰石と赤ワインを入れて沸騰させ、留出してくる液体を冷却した試験管で受けます。エタノールの沸点は約78℃、水の沸点は100℃、温度計の温度に注意しながら観察していくと、エタノールが出てきました。集めたエタノールのにおいを嗅いだり、手に付けたりして確認しました。

石油がどのようにしてできたか、どこで採掘されるか、どのような性質があるか、原油から石油類にはどのように分けているのかなど、いくつも実験しながら学習しました。

2 炭化水素の仲間

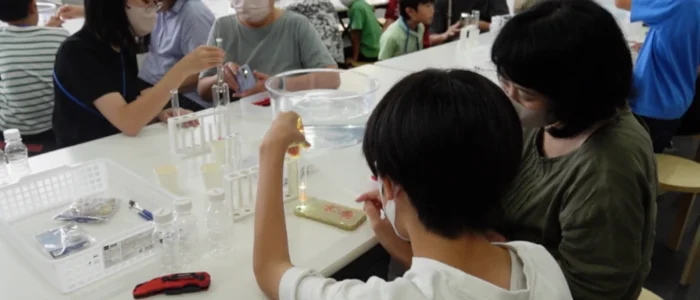

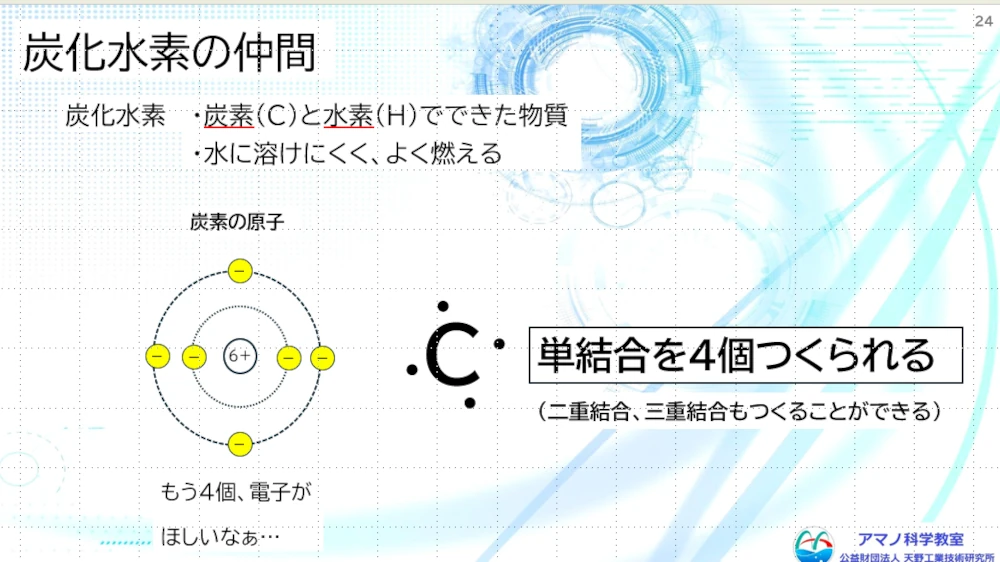

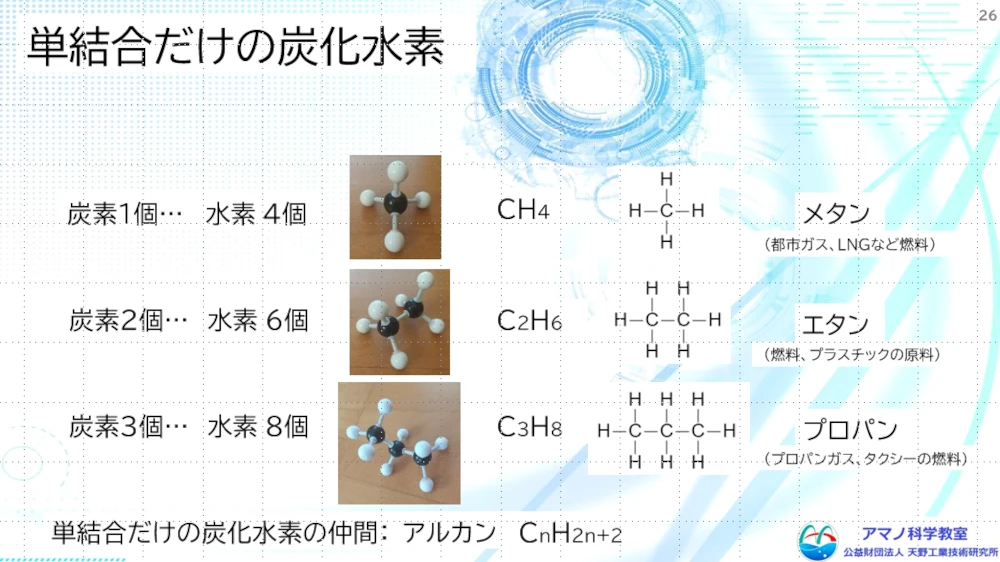

石油の主な成分である炭化水素について学習しました。炭化水素は文字通り、炭素と水素の化合物です。炭素には最外殻電子が4個、従って結合に預かる手が4本、炭素1つが4つの共有結合を作ることができます。炭素1個では水素が4個、メタンです。炭素が2個で、水素が6個、エタンです。視覚的に理解を進めるため、分子模型を作りました。

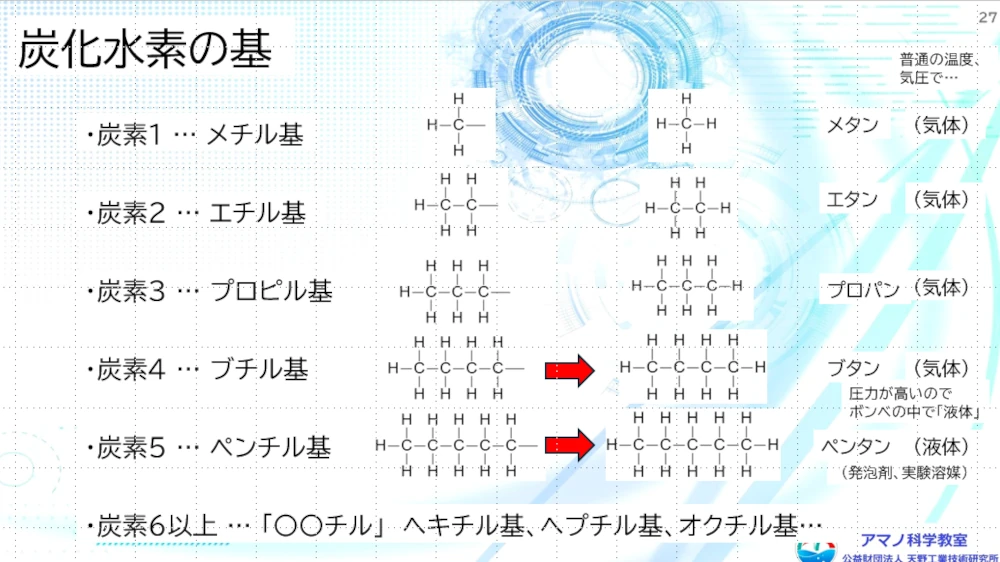

炭化水素から水素1個を外した原子団を基と呼んで、有機化合物を構成する部品の一つとなります。例えばメタンから水素一つを外すとメチル基、エタンの場合はエチル基、プロパンの場合はプロピル黄、これらは有機化合物を構成する原子団の一つです。

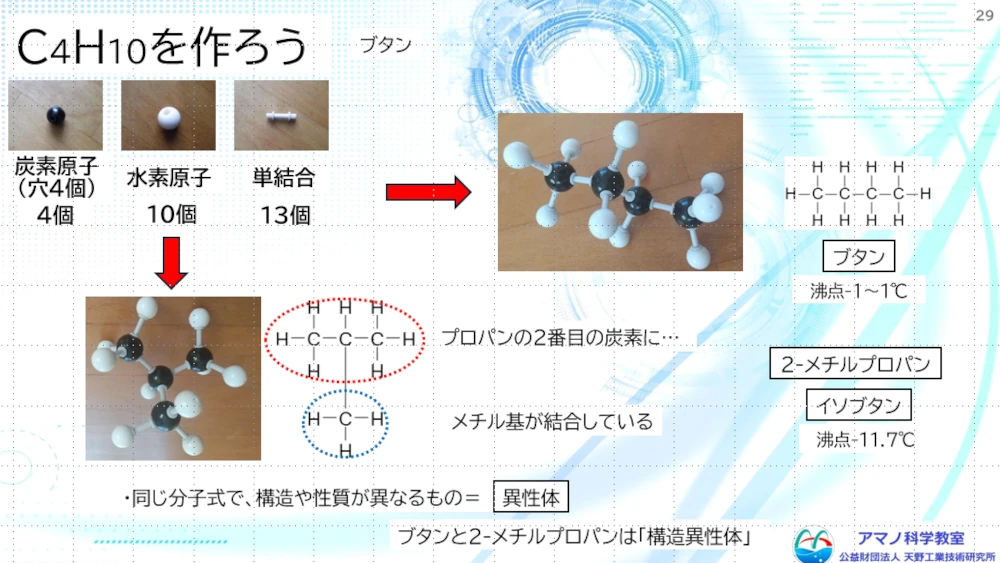

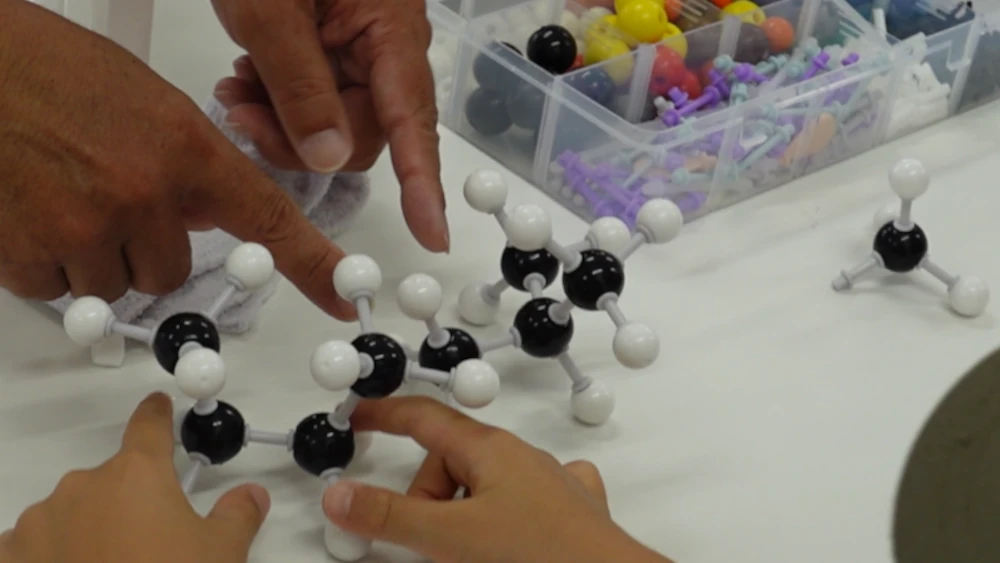

分子モデルをつくると、構造が具体的に視覚的によくわかります。炭素が3つまでは、1種類の炭化水素しかできませんが、4つ以上になると、炭素同士の結合位置によって、分子式は同じで性質の異なる異性体が存在するようになります。

みんな夢中になって、まずは単結合だけでできている炭化水素を作りました。ブタンになると異性体ができるようになりました。パズルみたいで難しいけれど面白いです。

二重結合を一つ持った炭化水素の分子模型を作ってみました。炭素が2つだとエテン(エチレン)、3つだとプロペン(プロピレン)、2重結合は回転しないので、炭素の結合位置によっては違うもの、異性体となります。これらは身近なプラスチックの原料ですね。

さらに、三重結合を1つもった炭化水素を作りました。炭素2個の場合エチン(アセチレン)といいます。昔は照明に使ったりしました。ガス熔接でもはなくてはならない存在で、茶色のガスボンベに入っていますね。ポリアセチレンは導電性高分子としてスマホになくてはならない物質です。

シス型、トランス型の立体異性体(幾何異性体)も作ってみました。炭素の数が多くなっていくと、異性体の数も多くなり、こうやって目に見える形にすることで、炭化水素の構造が良く分かりました。

炭化水素の性質の違いを、都市ガスとプロパンガスを例に考えてみました。

都市ガスの主成分はメタンで分子量は16です。プロパンガスの主成分はプロパンとブタンで分子量はそれぞれ44、58です。空気の平均分子量は29なので、都市ガスは空気よりも軽く上に浮き、プロパンガスは下に沈みます。万一、ガス漏れが起きたときこれらの性質はとても重要です。

3 水と油の話

水と油といわれるように、混ざり合わない代名詞として水・油の関係は使われます。もう少し、油の性質につて学習しました。

試験管に水、灯油、ベンジンをそ~っとスポイトで注ぎます。水の比重が一番大きく、次いで灯油、ベンジンなので、3層に分かれます。灯油に赤い色素をいれて着色したのでよくわかります。

この水、灯油、ベンジンの入った試験管を振ると、3層から2層に変わりました。灯油とベンジンは同じ石油類、炭化水素なので混ざってしまいました。水は石油類と混ざらず、比重も大きいので下層のままです。次に、プラスチックの小片に、赤い水性ペンと青い油性ペンで線を描き、水や灯油に浸けるとどうなるか調べました。水を入れると水性ペンの赤だけが溶けて青い線が残り、液の色は赤くなります。一方、灯油を入れた方は、青い線が溶けて液の色は青くなり、赤い線はそのままです。油性ペンのインクは灯油のような炭化水素に溶けます。このように有機物を溶解する液体を有機溶媒ということを学びました。

水と油を混ぜる方法を学習ました。石鹸を使うと油汚れなどが良く落ちます。水だけでは油が溶けません。石鹸は、どんな働きをしているのでしょうか。石鹸には親水基という水になじむ部分と、親油基という油性のものになじむ部分の両方がついています。これを水と油が分離している液に入れて振ると、石鹸が親油基部分を油に向けて取り囲みます。反対側は親水基なので、この油の粒は水中で分離せずに安定して存在できるようになります。石鹸で取り囲まれた油の粒を見せると呼び、このミセルができることで、油汚れは水となじみ取り除かれるようになるということを学習しました。

この石鹸のような働きをするものを界面活性剤と呼びます。

6月の「タンパク質、脂質、ミネラル」の講座で石鹸をつくり、熟成させていました。今回、自作の石鹸をつかって、界面活性剤の働きを確認しました。みんな、きれいな白い石鹸がうまく出来上がっていました。

においを嗅いでいる人もいましたが、製品と違って香料を入れていないのでいい匂いはしません。水と油の入ったペットボトルに石鹸をひとかけら入れて振ると泡立って、分離していた水と油が乳化して混ざりました。手を洗ったら、良く泡立ちます。残った石鹸は持ち帰りました。

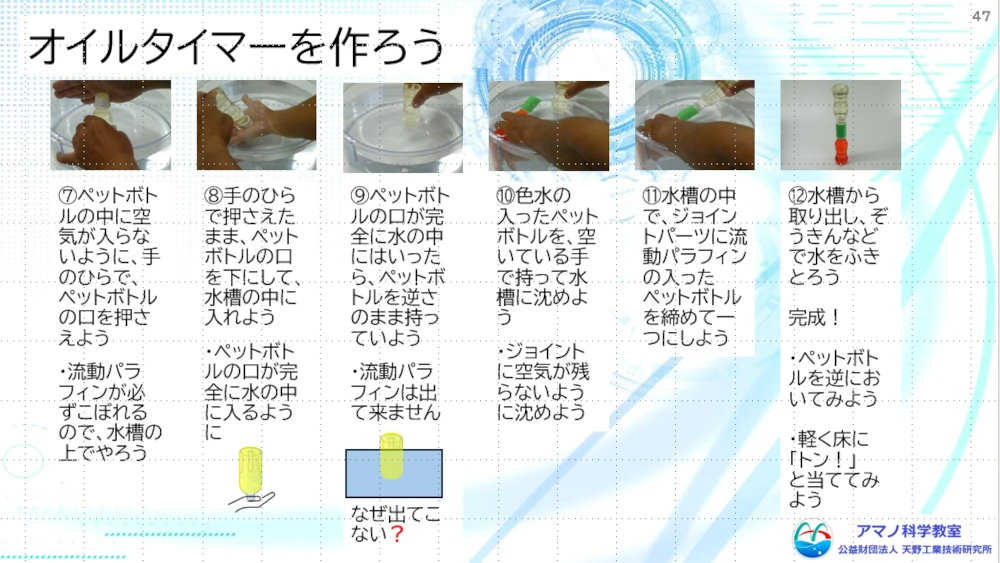

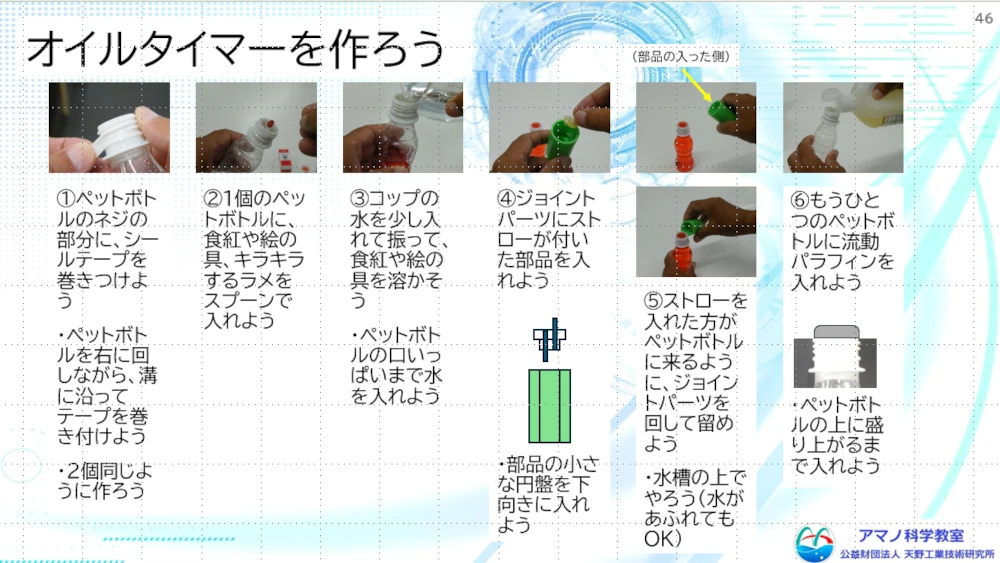

最後に、水と油が混ざらないこと、比重が違うということを利用してオイルタイマーを作りました。砂時計のオイルバージョンです。小さなペットボトル二つを用意し、それぞれに水、サラダオイルをいっぱいに満たします。

水は食紅で着色します。また、ラメなども入れて装飾しました。2つのペットボトルをストロー2本を差し込んだ仕切りをつけたジョイントで空気が入らないように気をつけて接続しました。

最初はストローに空気が入っているのでなかなか水が下に落ちてきませんが、とんとんと刺激を与えて空気を抜くと、砂時計の砂のように水玉が下に落ち、入れ替わって油が上のペットボトルに上がっていきます。

水と油は混ざらないので球状になったそれぞれが移動する様子が良くわかります。

何分計かは、実測するしかありませんが、見た目にもきれいなオイルタイマーができました。今回は、石油についてたくさん学習しました。実験も多く、充実した時間でしたね。次回は燃焼について学習します。