Ⅱ 身体は、何でできているのだろう?

4 pHの話

1 酸とアルカリ

(1) pHとは?

(2) 実験「ねるねるねるね」を食べてみよう!!

(3) 酸、アルカリについて

(4) 実験(試験紙・指示薬)

2 pHについて

(1) 指示薬を作ってみよう

(2) 酸とアルカリを数値で!!

(3) 中和

3 身体のpH

(1) 身体のpH

(2) 酸性食品とアルカリ性食品

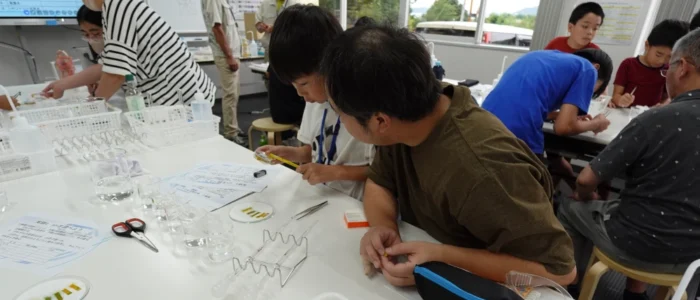

からだを作っているいろいろな物質について、化学の眼で探究しています。前回の講座では、炭水化物や核酸について、実験を行いながらその性質について学びました。いろいろな糖の性質を比較したりブロッコリーやバナナからDNAを抽出したり、人工イクラをつくったりしました。

今回はpHについてです。水道水のpH範囲が法律で規定されていたり、洗剤にも酸性・中性・アルカリ性の洗剤があってpH調整剤も使われています。色の変化にも驚きながら取り組みました。

1 酸とアルカリ

pHについて学ぶ前に、1つ目の実験です。お菓子の「ねるねるねるね」を作ってみました。作る過程でいろいろなことが学べます。決しておやつタイムじゃないですよ。袋の中に1ばん~3ばんの粉とトレイやスプーンが入っているので取り出します(その前に手をきれいに洗います)。

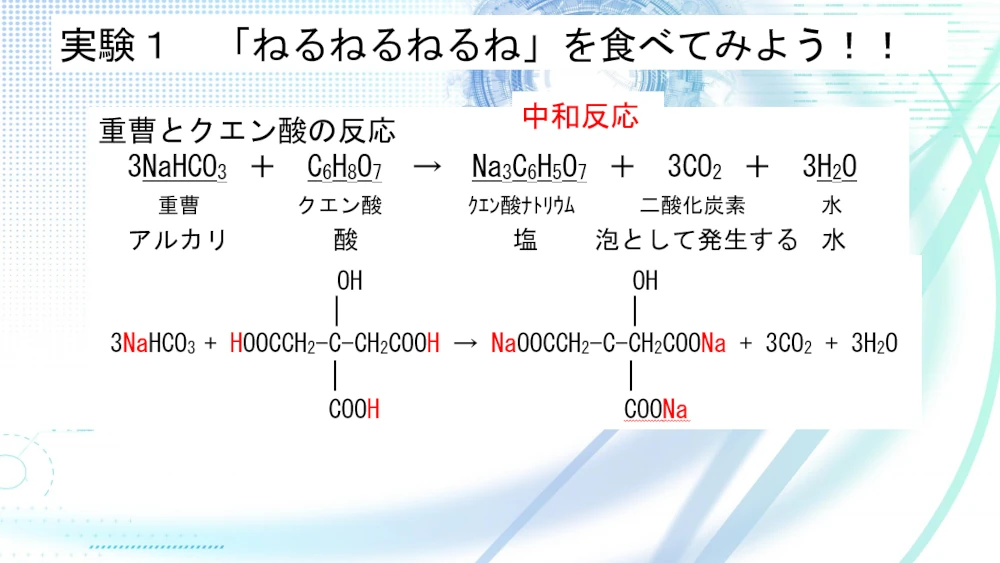

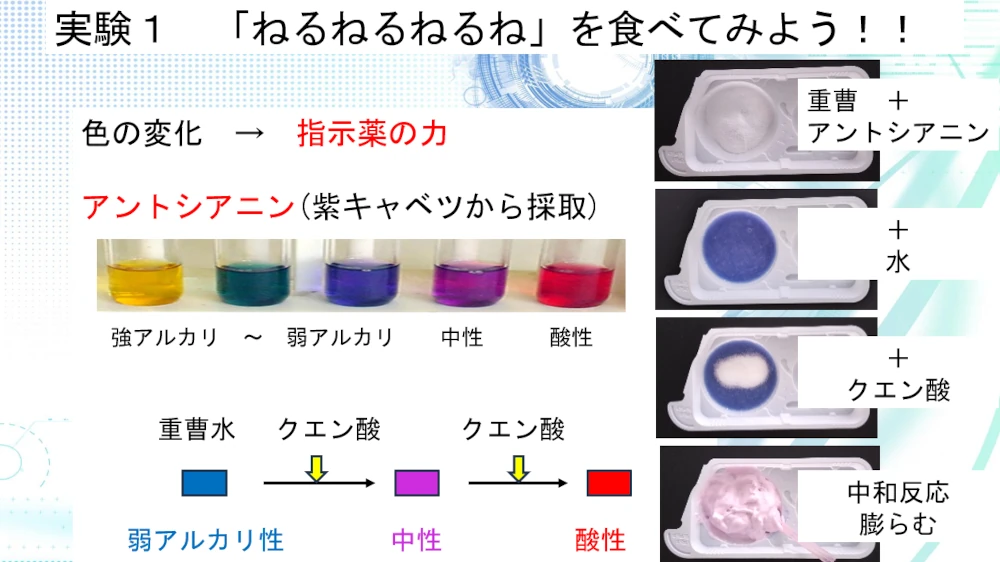

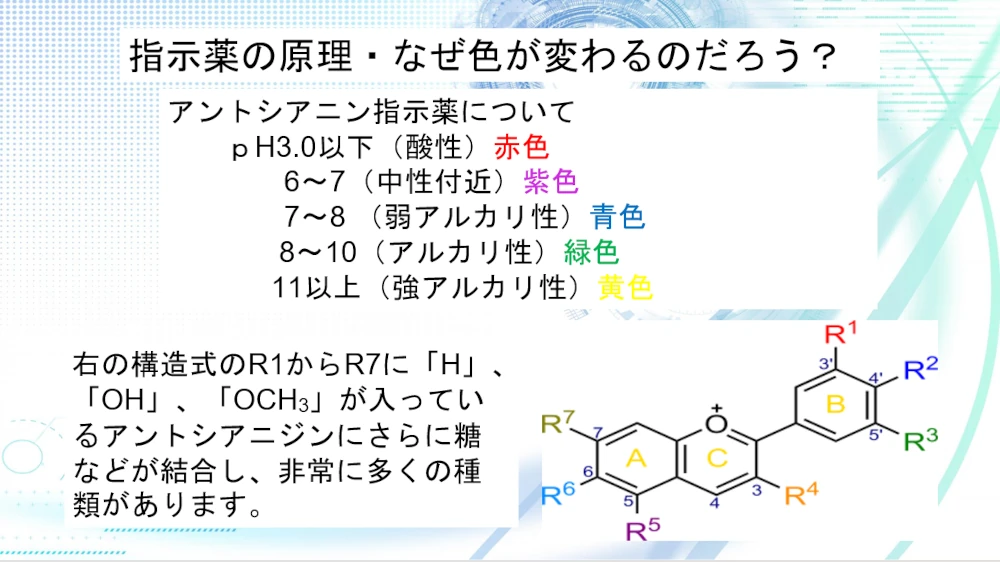

1ばんの粉の成分は、重曹と砂糖などの甘味料・香料と紫キャベツ由来の色素やクチナシの色素などが混ざった粉末です。これに水を加えて練ると、青色になります。紫キャベツ由来の色素はアントシアニンという色素の仲間で、アルカリ性で青色になります。これに2ばんの粉を混ぜると、不思議なことにピンク色に変わり膨れてきました。これに3ばんの袋に入ってるキャンディーチップをつけておいしくいただきました。

2ばんの粉はクエン酸です。これを加えると酸性になって紫キャベツ由来の色素が赤色に変化するとともに、クエン酸と重曹の化学反応で二酸化炭素が発生して膨れます。

色素の中には、酸性・アルカリ性など液性によって色が変化するものがあること。また、酸性の物質とアルカリ性の物質は化学反応をおこして、二酸化炭素など気体を発生する場合があることが分かりました。

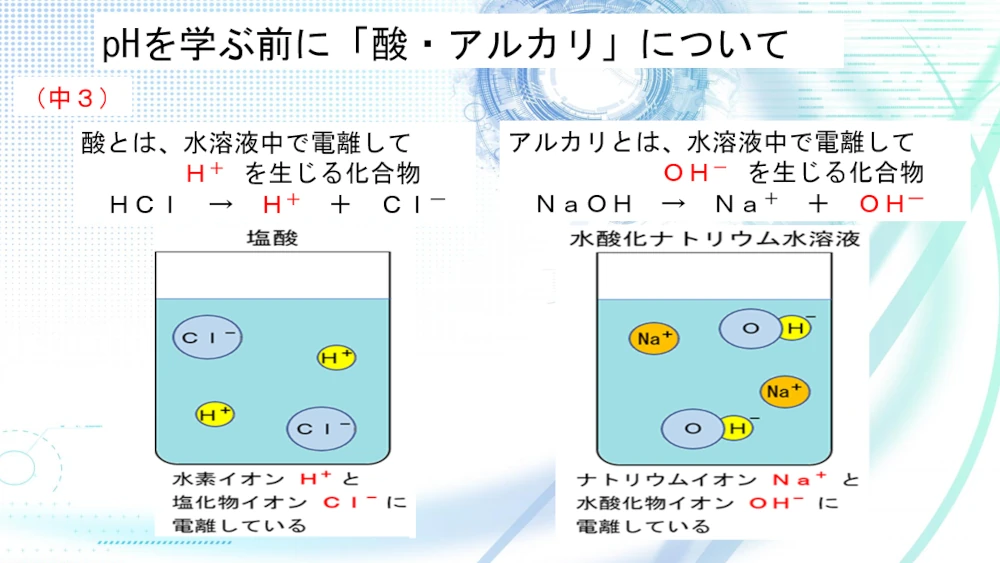

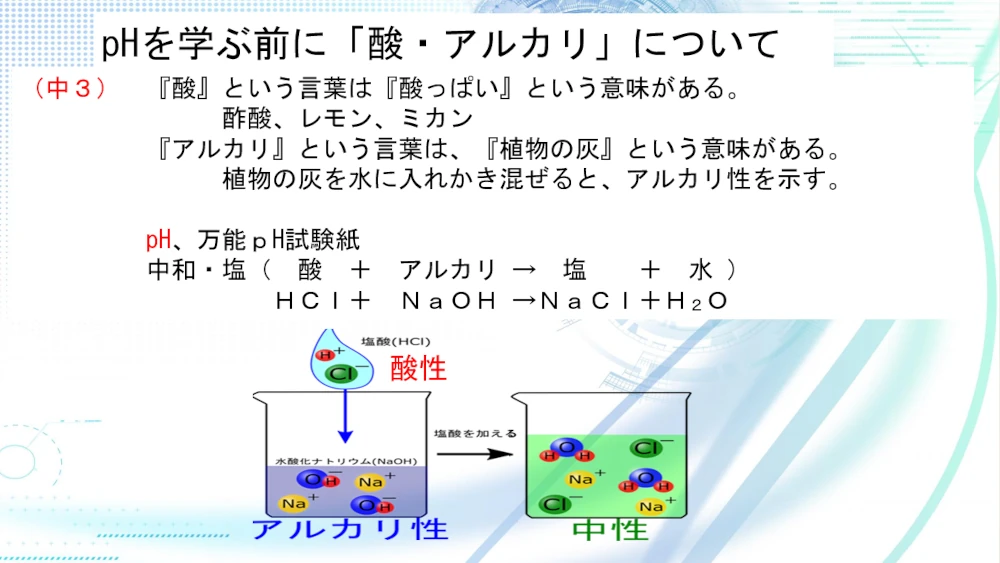

酸とは水溶液中で電離して水素イオンH+を生ずる化合物、アルカリとは水溶液中で電離して水酸化物イオンOH-を生ずる化合物と中学校では学習します。

酸が溶けた水溶液は酸性に、アルカリが溶けた水溶液はアルカリ性を示します。一般に酸は酸っぱく、アルカリは苦く感じますが、味覚は個人差がありますから、化学的な方法で酸・アルカリを調べてみました。

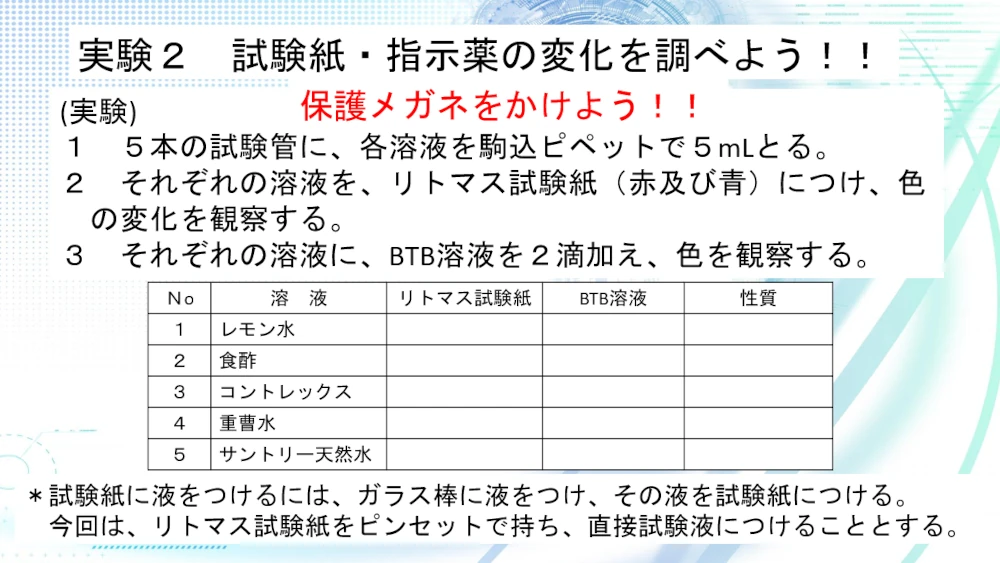

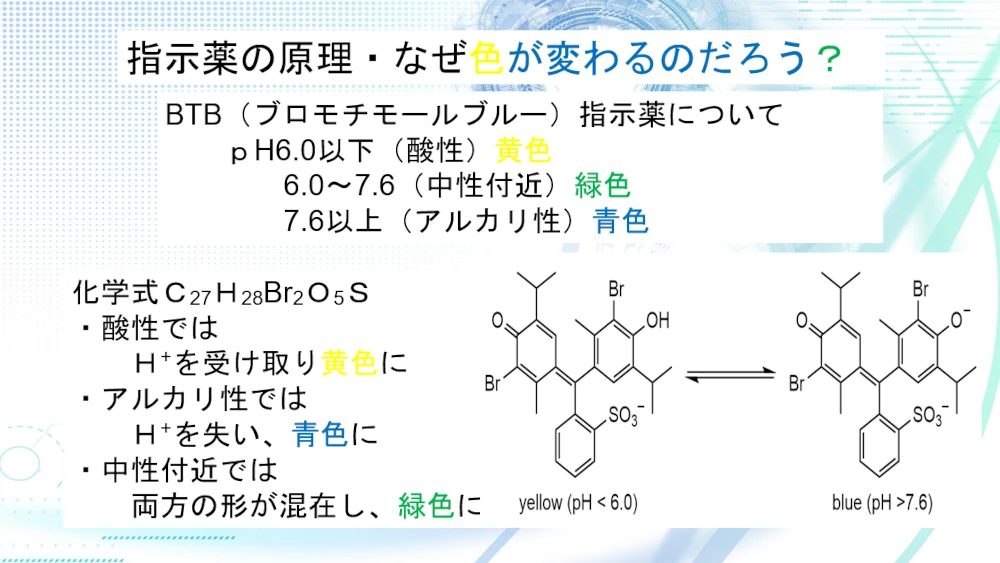

酸性かアルカリ性かを調べる方法にはいくつの方法があります。学校でよくつかわれているのはリトマス試験紙、そのほか、この講座でも何回か使ってきたBTB溶液などの試薬があります。ここでは、5つのサンプルを試験管に3mLずつ駒込ピペットで採取して、その液性を調べてみました。

5つのサンプルをリトマス試験紙に少量つけて色の変化を観察しました。

リトマス試験紙は酸性で赤色、アルカリ性で青色です。赤青2種類のリトマス試験紙の色の変化で液性が分かります。レモン水と食酢は酸性、コントレックス(ミネラルウォーター)はアルカリ性、重曹もアルカリ性、天然水は中性でした。

2 pHについて

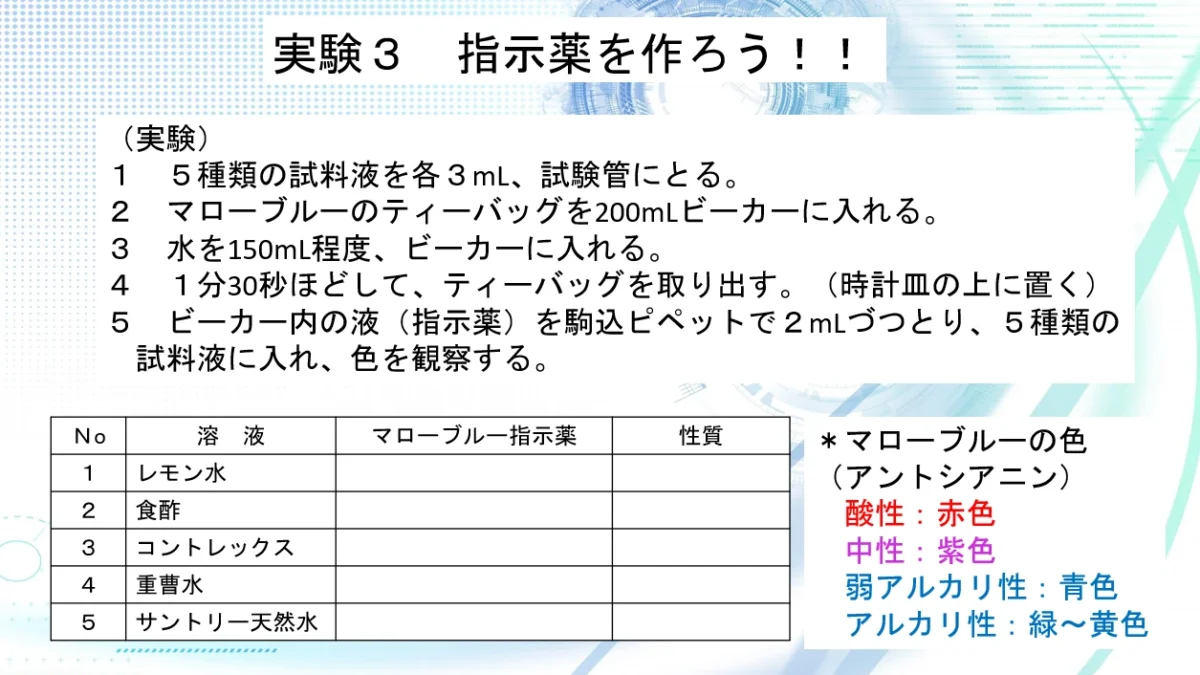

ねるねるねに入っていた紫キャベツの色素のように、天然には酸性かアルカリ性かによって色の変わる色素がたくさんあります。リトマス試験紙に使われている色素もリトマス苔から抽出された色素が使われています。

マロブルーというハーブはアントシアニンという紫色の天然色素を含んでいます。水で抽出して、抽出した液を使って、実験2と同じサンプルの液性を調べてみました。

レモン水や食酢にマローブルーの液を入れると赤くなり、重曹やコントレックスに入れると赤みが消え青色になりました。色が変わる仕組みは、酸性かアルカリ性かによって色素の構造の一部が変化するためです。BTB(合成された指示薬)はアントシアニン系の色素ではありませんが、構造の一部が変化して色が変わります。他にも酸性・アルカリ性で色が変わる天然色素が身近にありますよ。

ここまでの学習で、水溶液中に溶けている水素イオンや水酸化物イオンの濃度によって、酸性・アルカリ性の程度が決まることが分かりました。また、酸性やアルカリ性の程度をアントシアニンなどの色素で確認することができることも学びました。

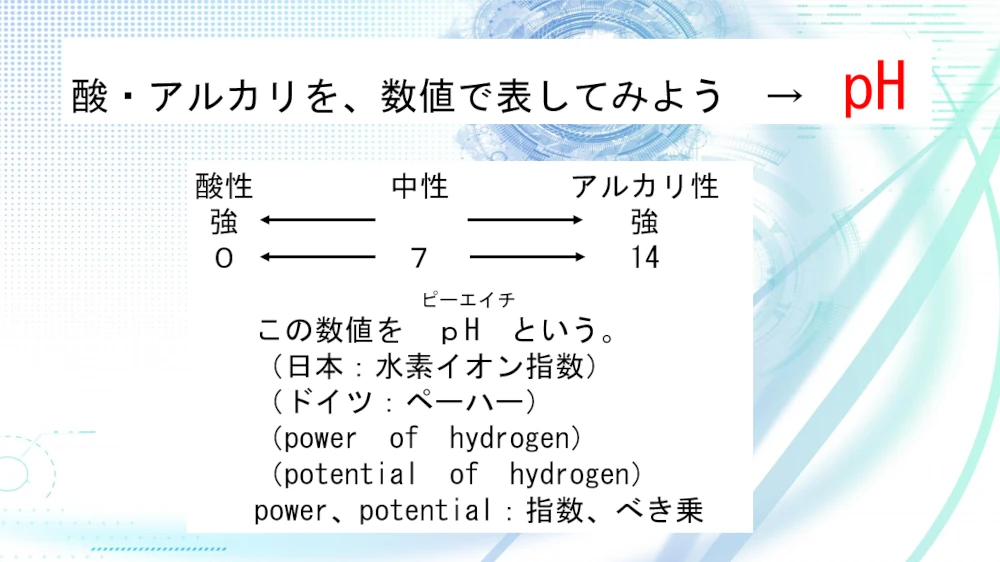

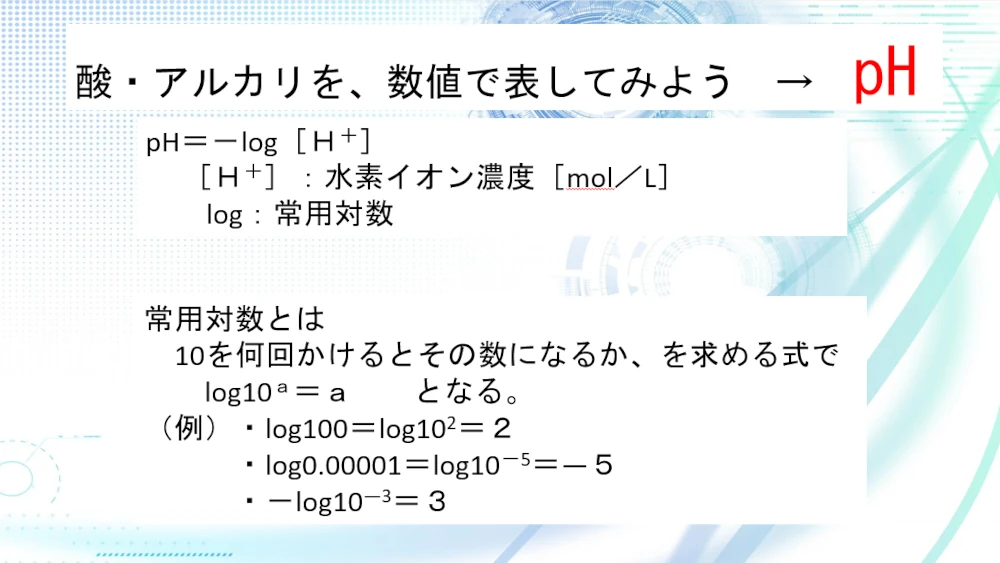

この水溶液中の水素イオンの濃度を、指数で示したものを水素イオン指数「pH」と呼びます。25℃の水の場合、水素イオン濃度[H+]と水酸化物イオン濃度[OH-]を掛け合わせた値(水のイオン積と呼びます)は1.0×10-14になります。この値は、温度が変わらなければ酸性の液体でもアルカリ性の液体でも同じです。

酸性で[H+]が多い水溶液では[OH-]が減り、アルカリ性では逆になります。水素イオン濃度[H+]も水酸化物イオン濃度[OH-]も非常に小さい値なので、常用対数という関数を使って、水素イオン濃度を指数で表示した値(マイナス1を掛けてプラスの値にします)を、水素イオン指数pHと呼び、水溶液の場合は。0~14の値になります。7が中性、それよりも小さい場合は酸性、大きい場合はアルカリ性で、酸性・アルカリ性の程度を数値で示すことができます。

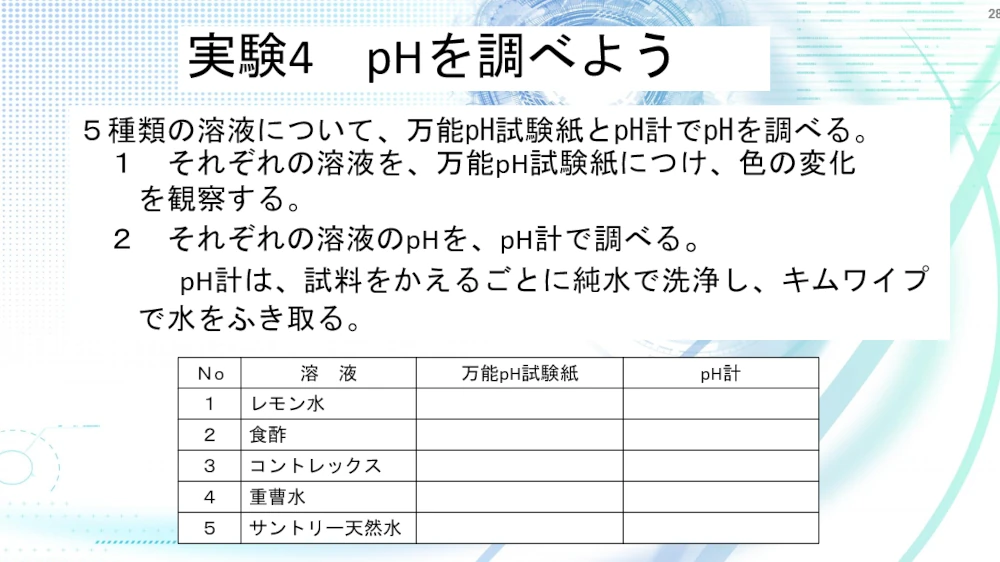

リトマス試験紙やアントシアニンは、酸性かアルカリ性かはわかりますが、pHまではわかりませんでした。そこでpHがわかる万能pH試験紙を使ってみました。

リトマス試験紙と同様にサンプルを少量試験紙につけます。pHを万能試験紙のケースについているカラーチャートから調べます。

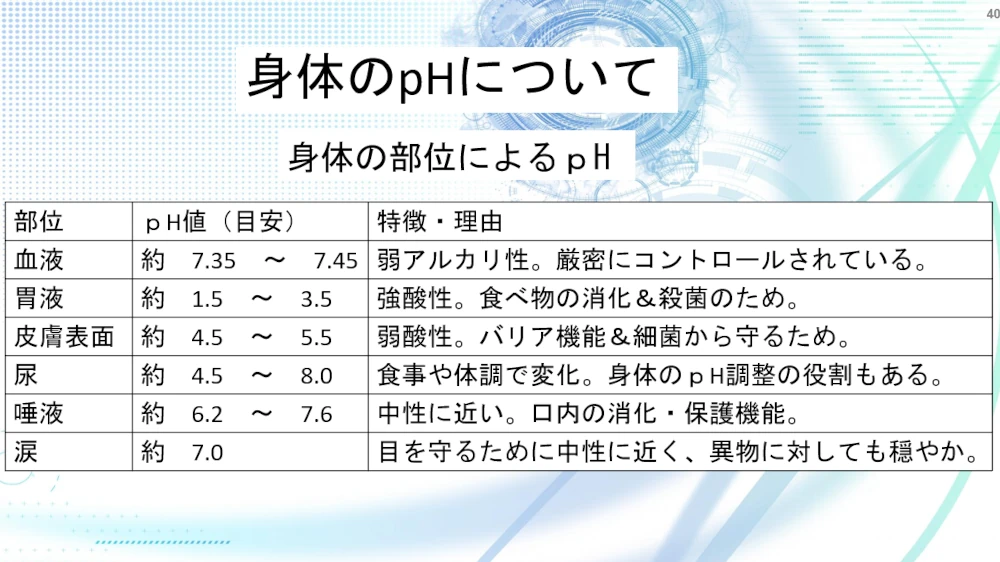

3 身体のpH

最後に、pHと私たちの身体の関係について学習しました。私たちの血液は弱アルカリ性にコントロールされています。また、皮膚表面は弱酸性に保たれ、細菌から守ってくれています。このようにpHは人間の生命を維持していく上でも大事な要素となっています。

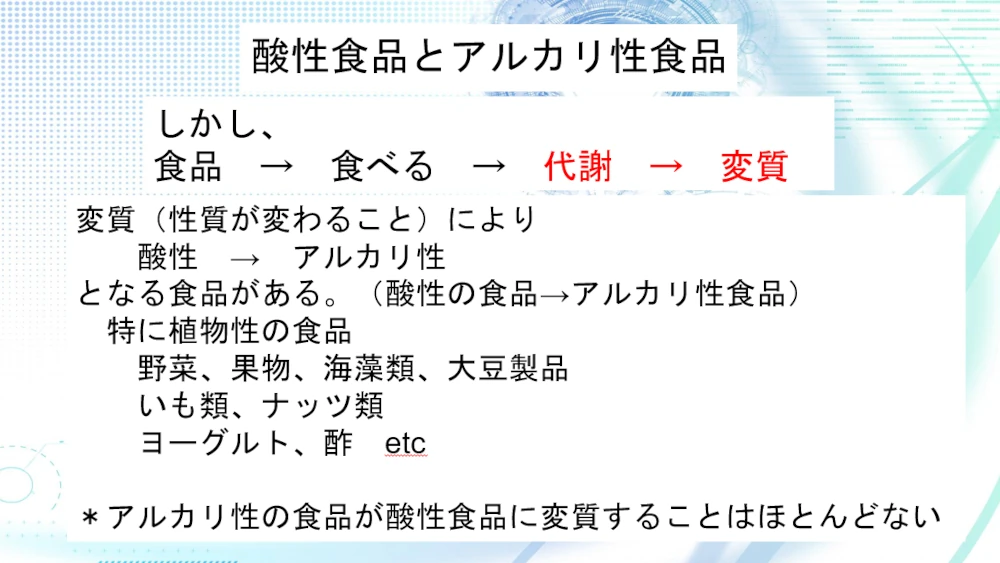

アルカリ性食品という言葉を耳にする時があります。これは食品がアルカリ性を示すという意味ではないようです。食品の多くは中性もしくは酸性です。人間が食べた食品が体内で代謝され、その後、ミネラル成分が残るものはアルカリ性食品と呼ばれているようです。

食品が体に良いかどうかは、pHだけで決まりません。バランスの良い食事が重要だということですね。酸・アルカリ、pHについて身近なものを例に学びました。何気なく食べていたあのお菓子がpHや酸アルカリ指示薬と関係していることを知りました。身近な天然色素の性質を調べてみるのも面白そうです。