Ⅱ 身体は、何でできているのだろう?

3 炭水化物、核酸

1 糖質の化学

2 核酸について

3 多糖類と食物繊維

からだを作っているいろいろな物質について、化学の眼で探究しています。前回の講座では、人間の生命を維持するうえでなくてはならない物質の一つ水について、実験を行いながらその性質について学びました。

今回は炭水化物と核酸です。小中学校の内容を超えた部分も登場しますが、みんな興味深く、時には驚きながら取り組みました。

1 糖質の化学

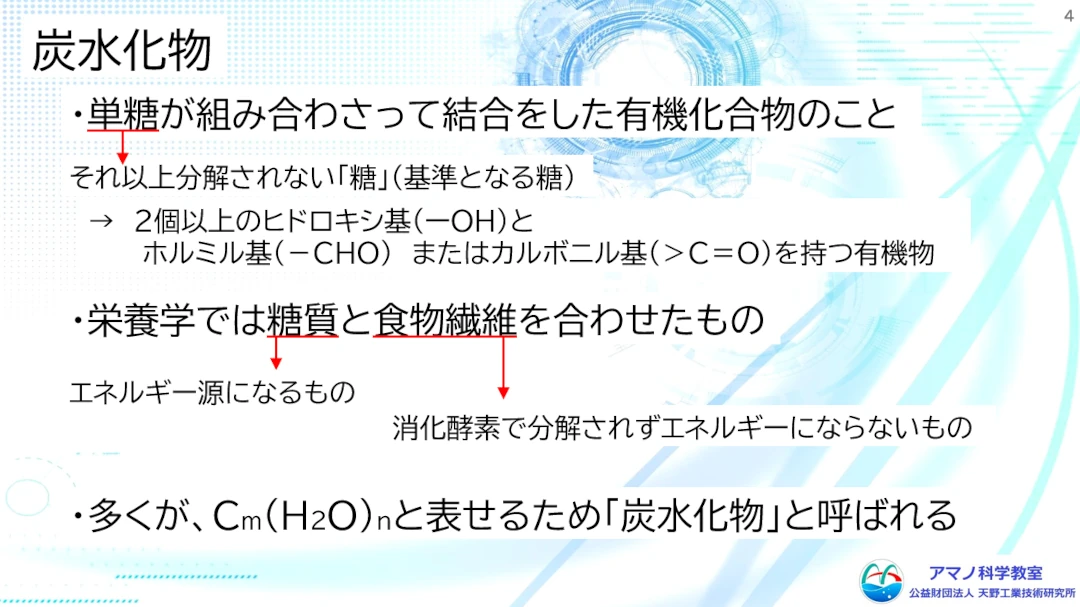

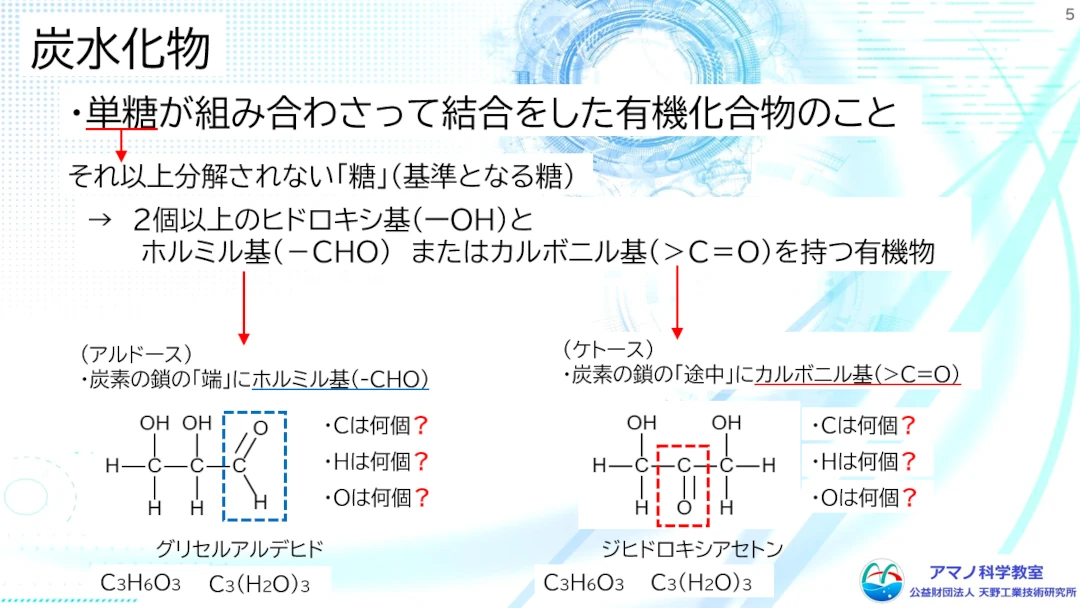

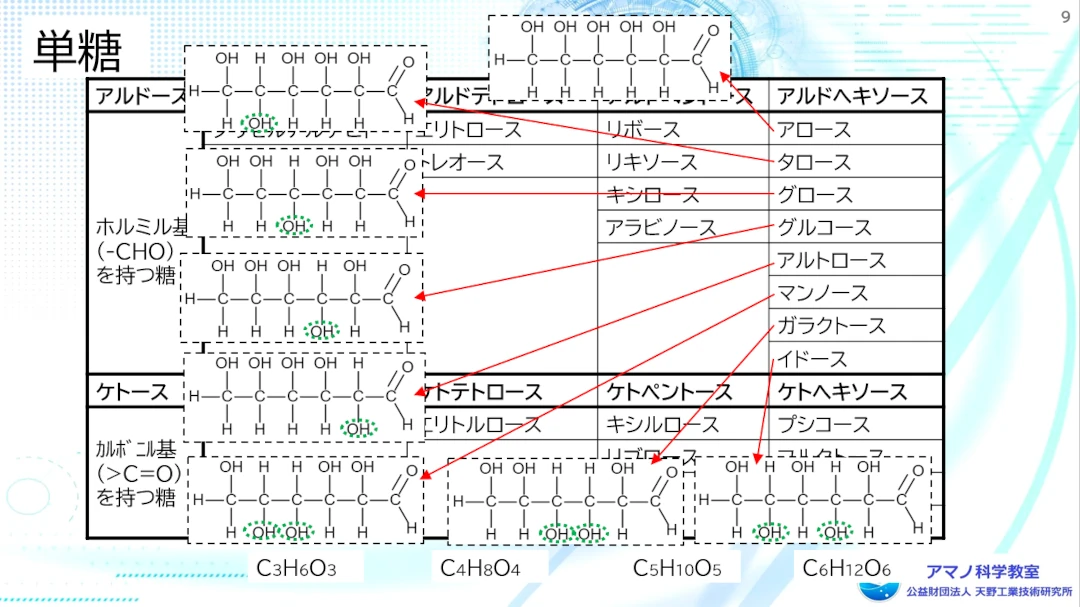

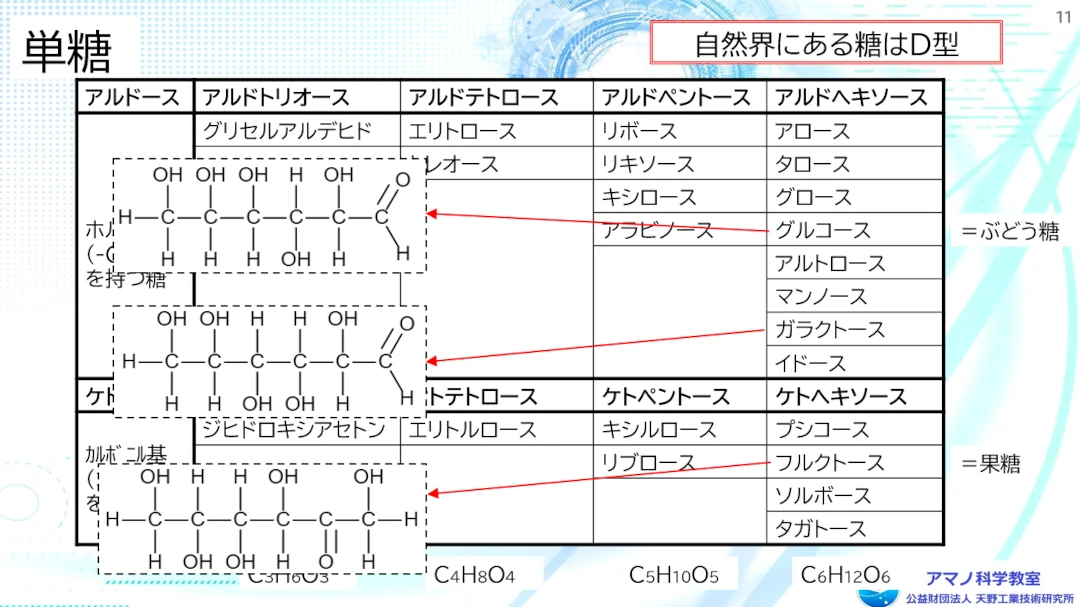

私たちが毎日食べている食品の成分の一つに炭水化物があります。炭水化物とは何でしょうか?炭水化物は、単糖と呼ばれる糖が結合してできています。結合した糖が多いと、でんぷんや食物繊維になっていきます。構造上の特徴としては、ホルミル基やカルボニル基を持っています。

単糖にもいくつかの種類があります。私たちがよく知っているのはぶどう糖や果糖ですね。清涼飲料水のラベルにも書かれていたと思います。でも、今回の講座で、下の図のように、こんなにたくさんの種類の単糖があることを学びました。

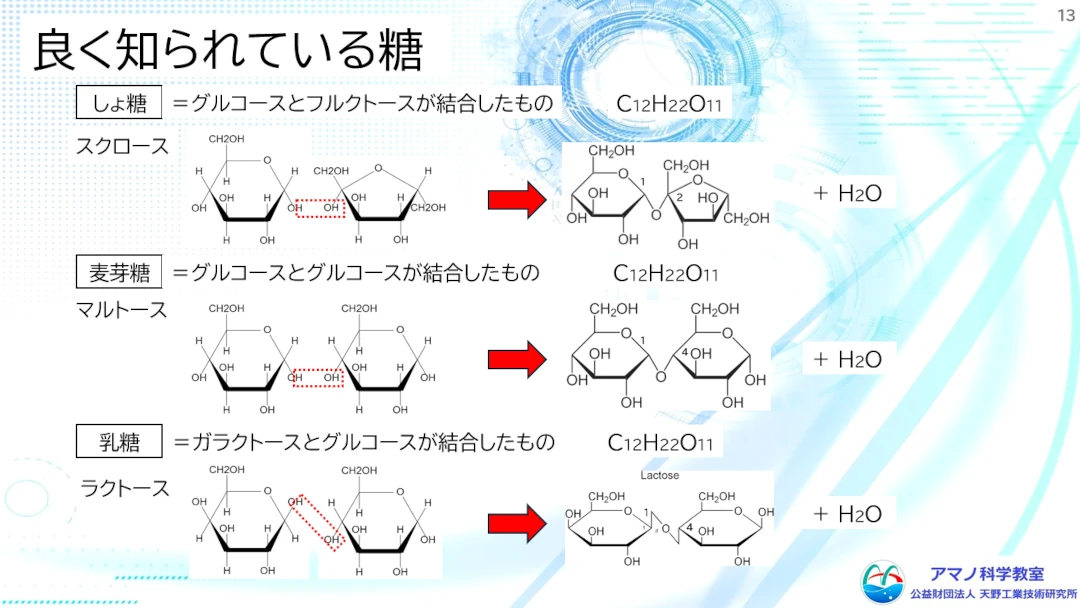

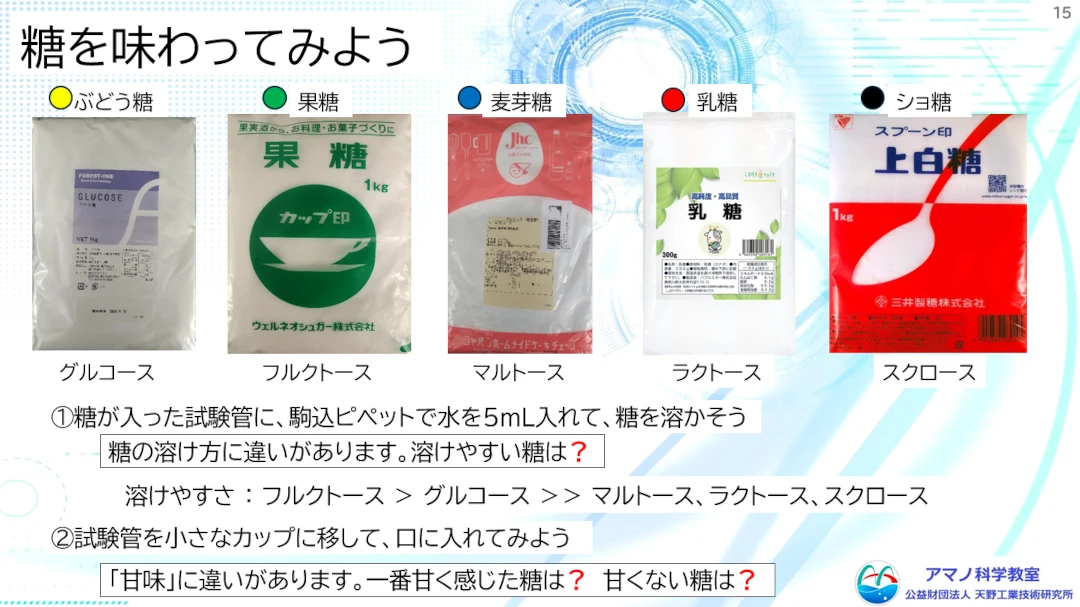

さらに、単糖が2つ結合すると砂糖や麦芽糖など二糖類になります。食品として販売されている糖をいくつか味わってみました。

結構薄めましたが、果糖はとっても甘く、一方、乳糖は甘くありませんでした。ぶどう糖と果糖は単糖ですが、しょ糖(砂糖)はぶどう糖と果糖が結合したもの、麦芽糖はぶどう糖が二つ結合したもの、乳糖はガラクトースとぶどう糖が結合したもの。こんなに違うんですね。

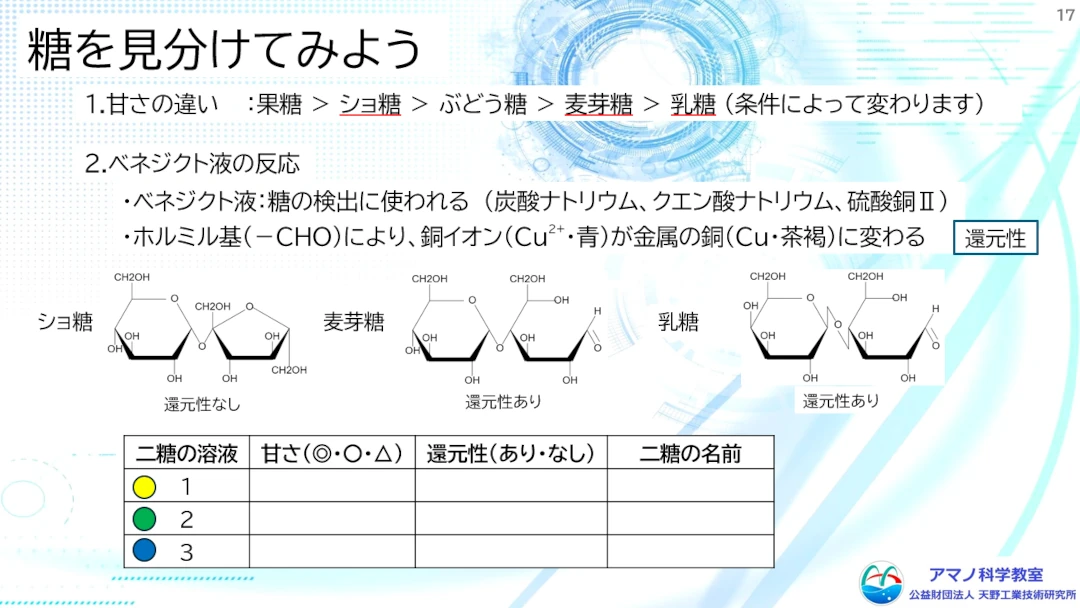

私たちの生活に身近な二糖類について、化学的な性質の違いを見てみました。麦芽糖と乳糖の構造を見ると、還元性を持ったホルミル基がありますが、しょ糖(砂糖)にはホルミル基がありません。ベネディクト反応を見てみました。

ベネディクト液中の硫酸銅(Ⅱ)はホルミル基のような還元性を持った官能基によって酸化銅(Ⅰ)に還元され、赤褐色の沈殿を生じます。

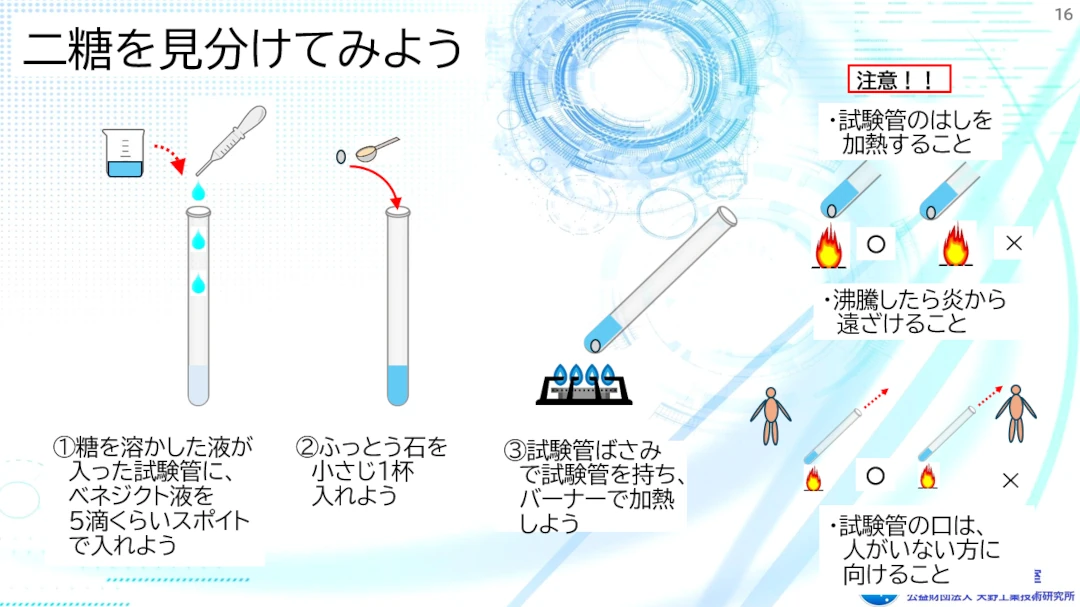

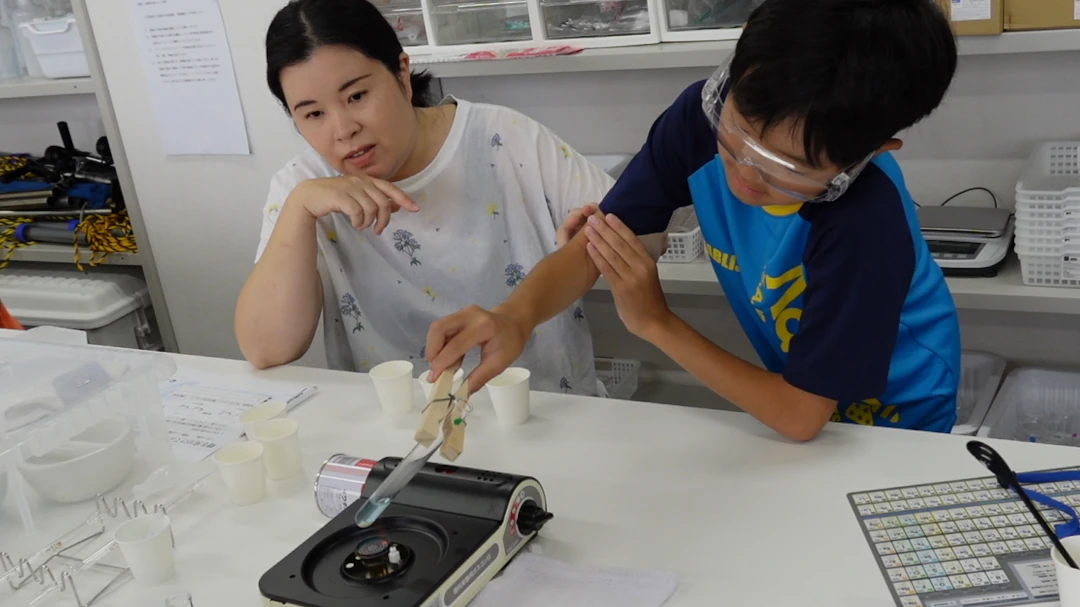

ベネディクト液を加えて、突沸に気をつけて加熱します。

見る見るうちに赤茶色の沈殿が出てきました。結果をまとめてみましょう。麦芽糖と乳糖はホルミル基の存在により酸化銅(Ⅰ)の沈殿を生じ、還元性を示しましたが、しょ糖にはホルミル基がなく、沈殿を生じませんでした。甘さの違い、化学的な性質の違い・・・面白いですね。

2 核酸について

DNAとかRNAという言葉は耳にしたことがあると思います。生命の中心を担う核酸について実験も交えながら学習しました。

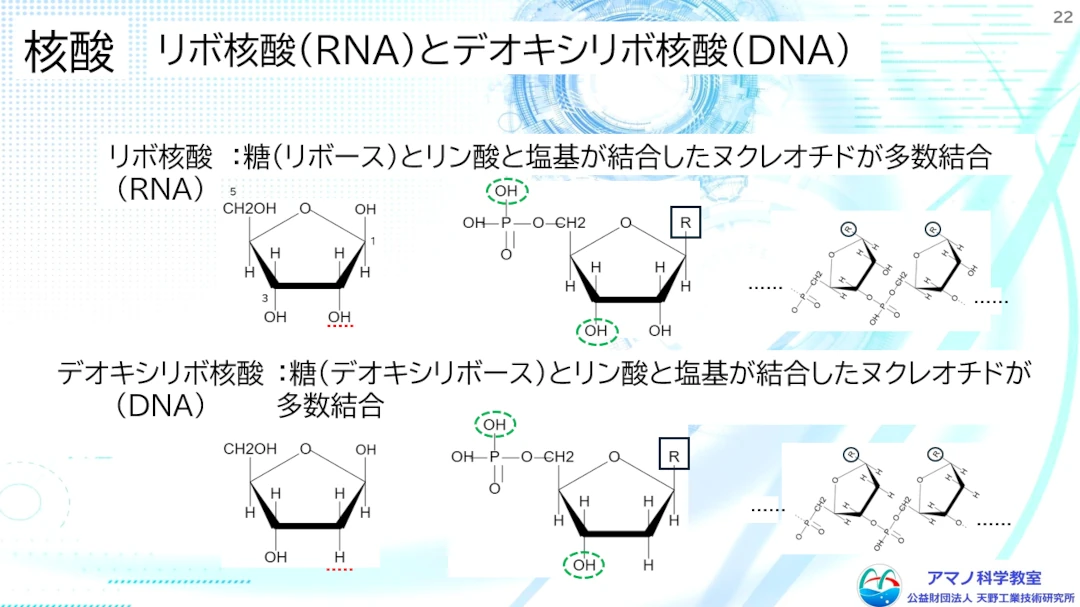

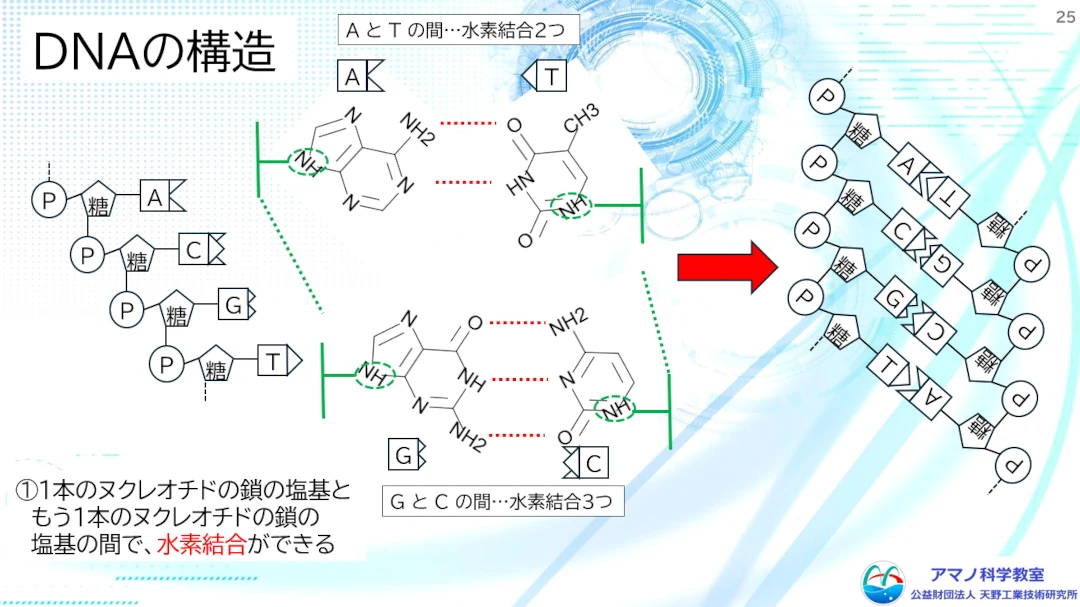

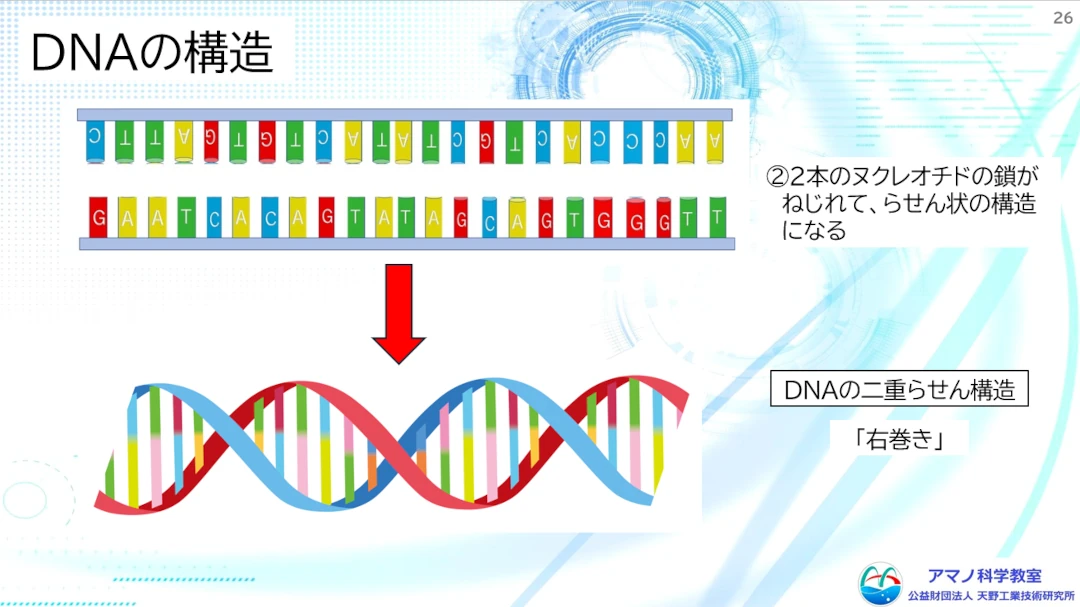

核酸には、リボ核酸(RNA)とデオキシリボ核酸(DNA)の2種類があります。その違いは、リボースと呼ばれる糖にあります。DNAではRNAのリボースのOHがHに置き換わったデオキシリボースが結合しています。この糖とリン酸と塩基(アデニン、チミン、シトシンなど)が結合してできたヌクレオチドがさらに多数結合してRNAやDNAを形成しています。

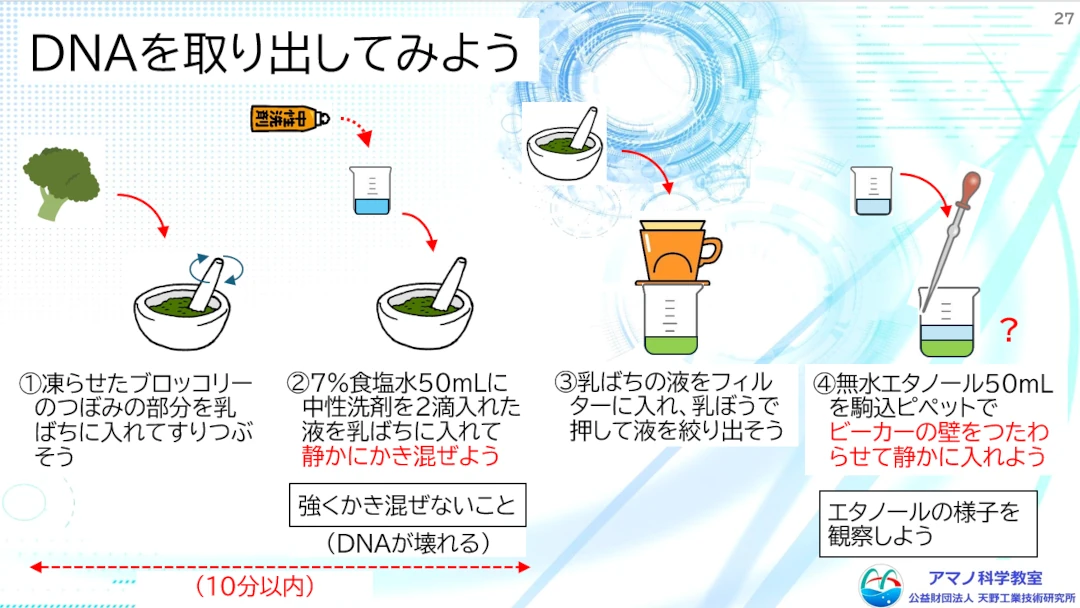

身近な野菜や果物の細胞からDNAを取り出してみました。ブロッコリーやバナナをすりつぶし、細胞壁を壊して、ろ過し、DNAを溶かしだします。ここに、冷たいエタノールを静かに注ぎ込むと、DNAはアルコールに溶けにくいためアルコールとろ液の海面に、もやもやとDNAが析出してきます。ガラス棒で絡めとったDNAを酢酸カーミンで染色してみました。

バナナの方が繊維質も少なく柔らかいので、うまく出るみたいでした。

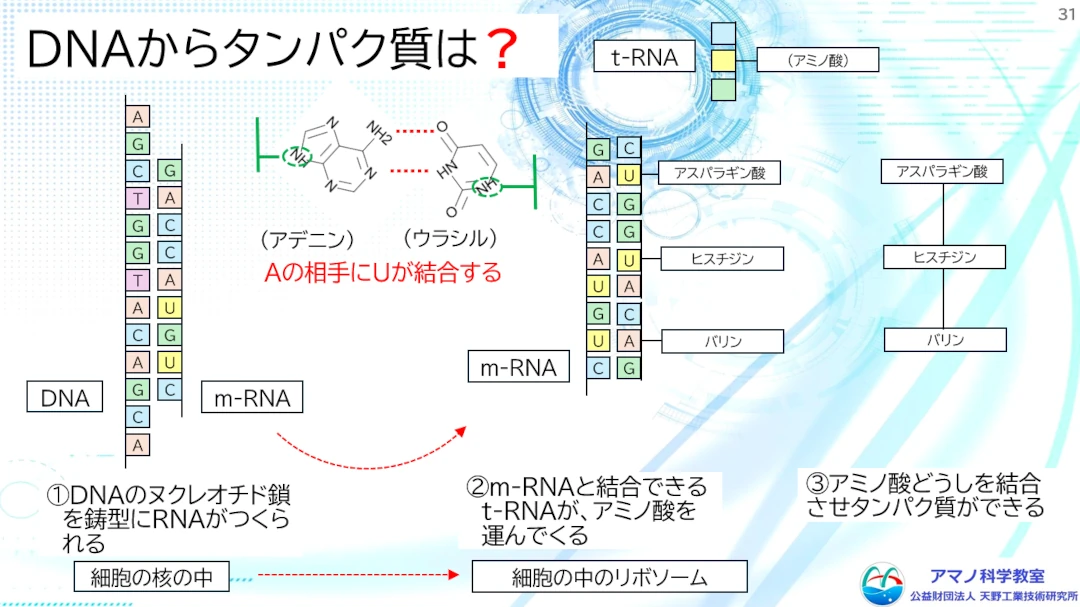

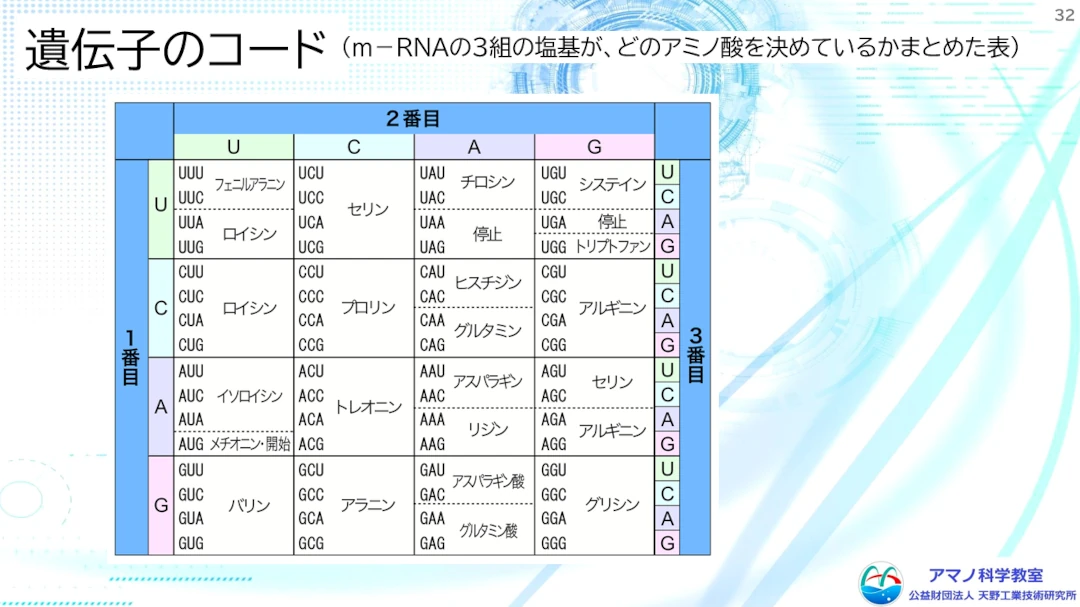

DNAには、結合している塩基の配列によって遺伝情報が記録されています。この情報に従って、必要なタンパク質が作られます。タンパク質はアミノ酸からできていますが、前々回で学習したように、タンパク質を作っているアミノ酸は20種類あります。この組み合わせが遺伝情報として記録されています。DNAからm-RNAに塩基の配列情報が転写されます。このm-RNAがアミノ酸を運んできたt-RNAを遺伝情報のとおりに並べていきます。このm-RNAとt-RNAの持っているアミノ酸を使ってリボソームという細胞内のタンパク質工場が、必要なタンパク質を必要な時に作っていきます。

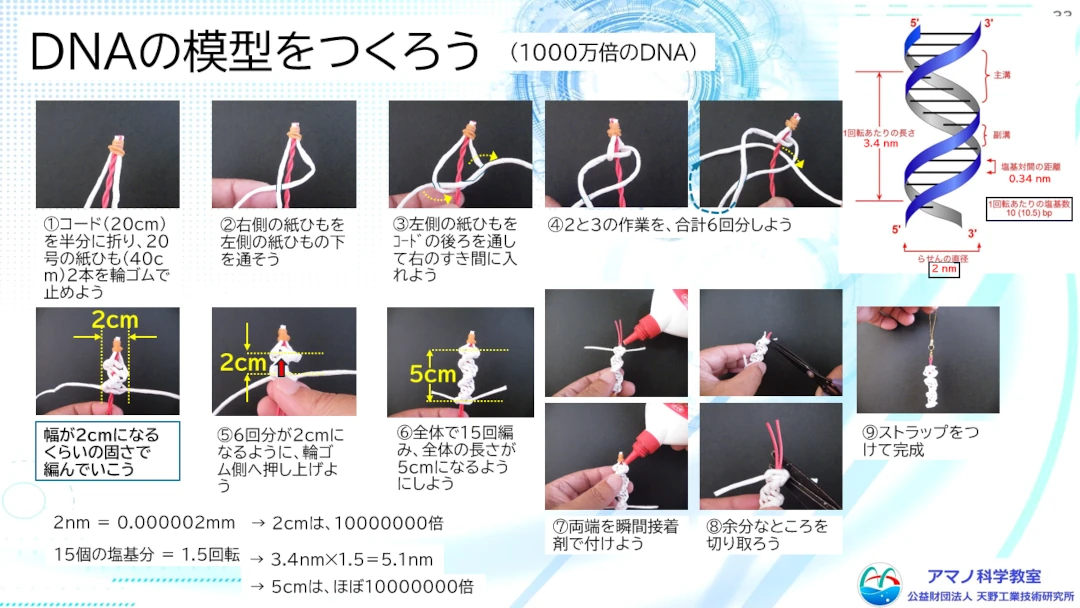

紙ひもとビニールコードを使ってDNA模型のストラップを作ってみました。

赤いコードが塩基、白い二重に巻いている紙ひもがヌクレオチドの鎖です。みんなうまくできたようです。

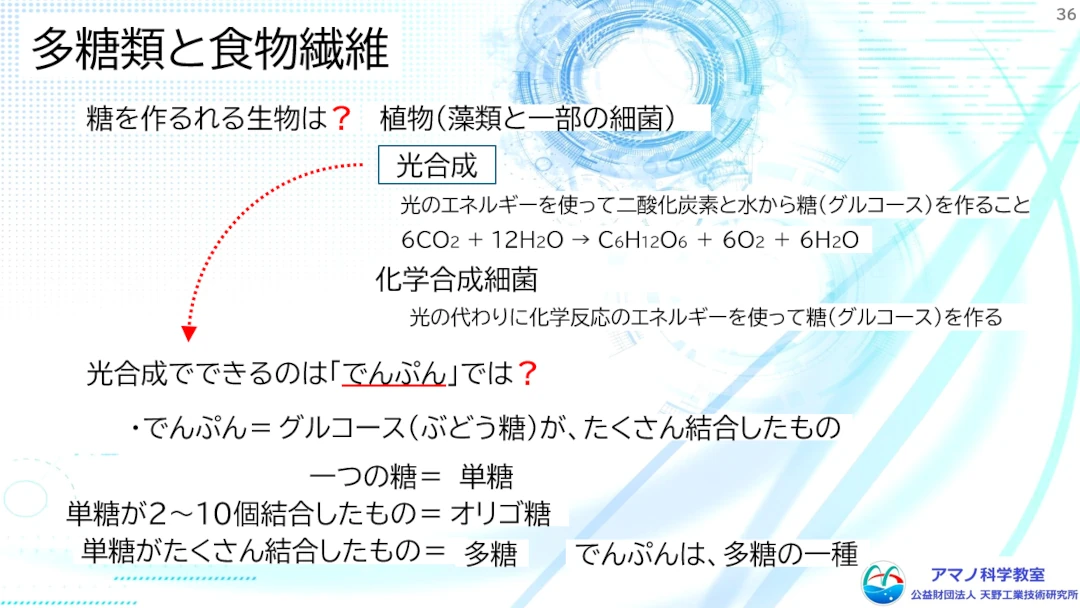

3 多糖類と食物繊維

多糖類と食物繊維について実験を交えながら学んでいきます。単糖類が組み合わされて二糖類になることはすでに学びました。ぶどう糖も果糖も食品としてはなじみのあるものです。単糖が3~10個程度結合したものはオリゴ糖と呼ばれます。これも身近に機能性食品としても見られますね。さらにたくさん結合した多糖類は、でんぷんや食物繊維類(セルロースやペクチン、グルコマンナンなど)がなじみ深いものです。

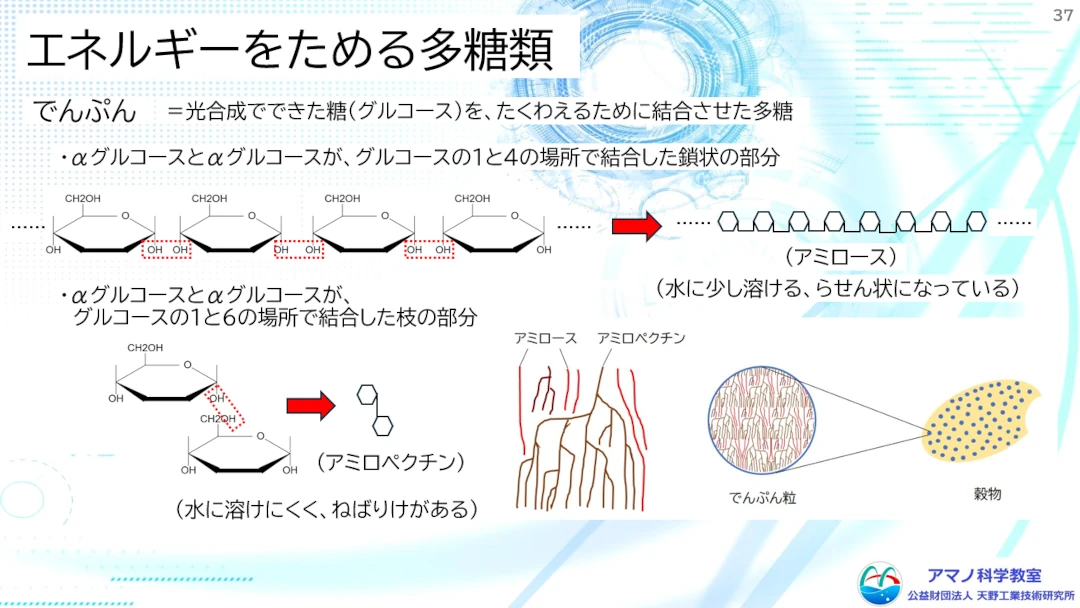

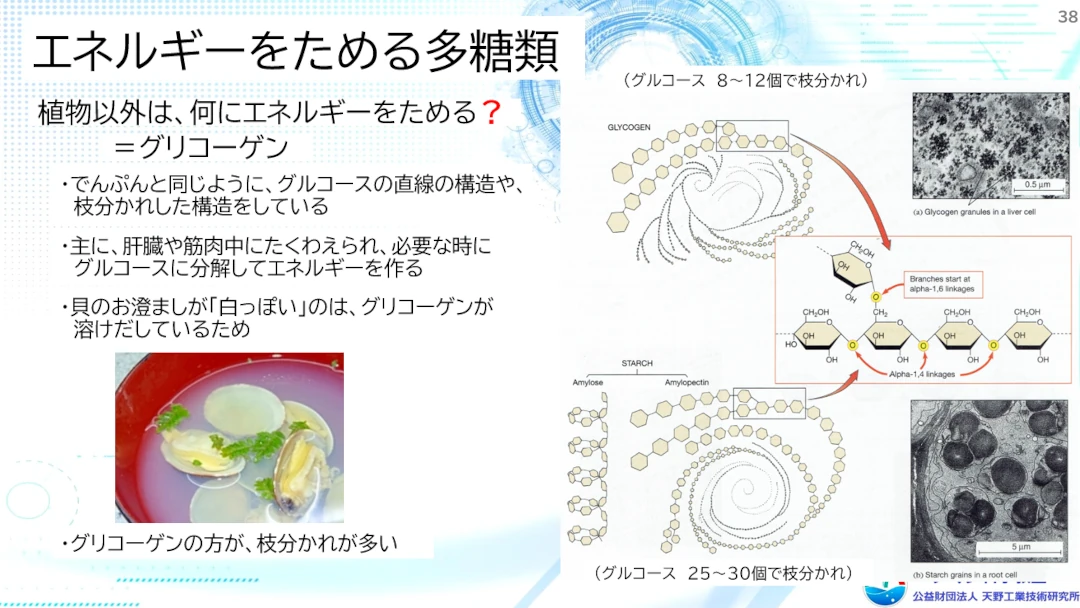

でんぷんなどの多糖類は体内で分解すると単糖になりエネルギーとして利用できます。エネルギーを貯蔵しておくため、でんぷんなどの多糖類を体内に蓄える生物もいます。ただ、人間はでんぷんは消化しますが、食物繊維の多くを直接は分解できません。エネルギー源としてではなく、別の健康効果も期待されています。

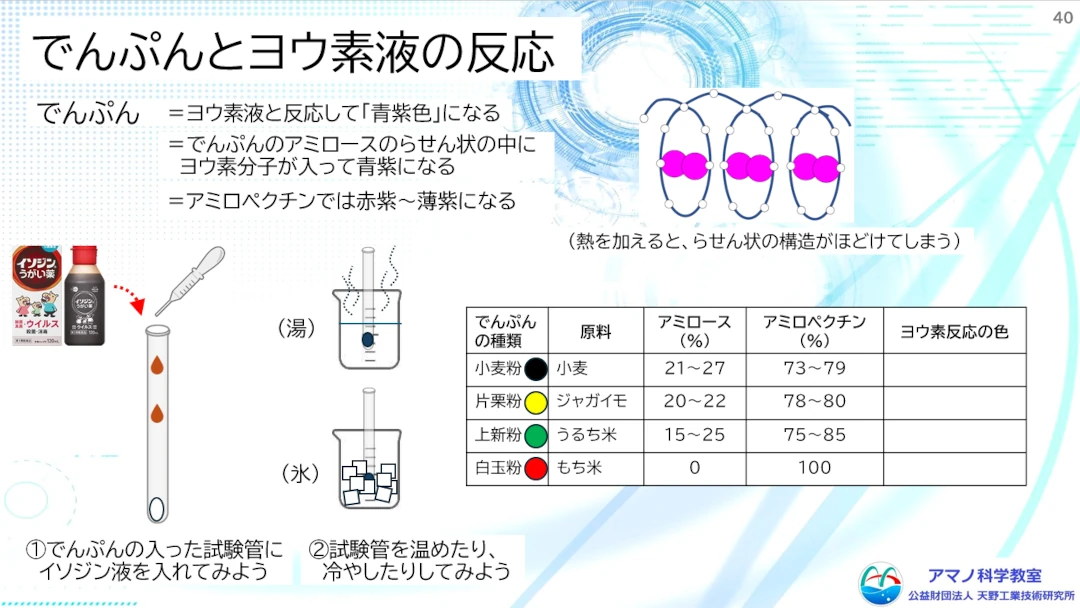

でんぷんについて学習しました。でんぷんはアミロースとアミロペクチンの混合物で、その割合は植物の種類や穀物の種類によって異なります。アミロースにはヨウ素でんぷん反応によって青紫色を呈します。アミロペクチンでできているもち米のでんぷんである白玉粉は青紫色になりませんでした。

最後に、多糖類の一種、アルギン酸について実験です。アルギン酸は昆布やわかめなどの海藻に含まれる食物繊維です。

アルギン酸のナトリウム塩は水溶性ですが、カルシウム塩はゲル状で水に不溶です。アルギン酸を水に溶かして食紅で着色し、塩化カルシウムの水溶液中に滴下します。いくらのように固まります。連続して垂らすとひものようになっていきます。アルギン酸は有用で、人工イクラのほか、腸内環境を整える食物繊維としても有効な機能性食物繊維です。今回はたくさんの実験を行いながら、糖や核酸について学習しました。ここまで、3回に渡って。化学講座では、タンパク質、脂質、ミネラル、水、糖、核酸と、かだらを作っている物質について学んできました。生命を維持していくための様々な物質の働きを、化学の眼で探ることができました。